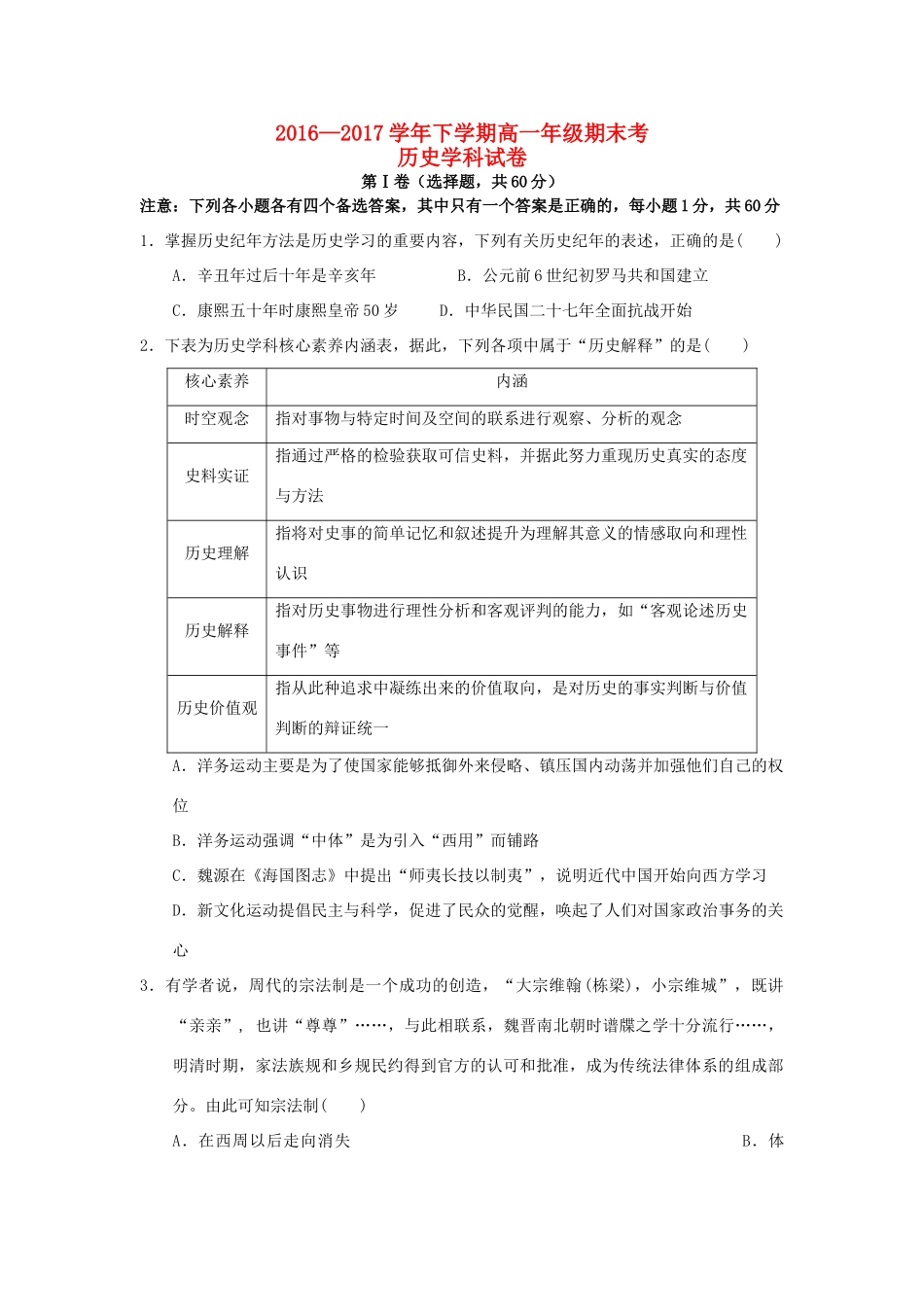

2016—2017学年下学期高一年级期末考历史学科试卷第Ⅰ卷(选择题,共60分)注意:下列各小题各有四个备选答案,其中只有一个答案是正确的,每小题1分,共60分1.掌握历史纪年方法是历史学习的重要内容,下列有关历史纪年的表述,正确的是()A.辛丑年过后十年是辛亥年B.公元前6世纪初罗马共和国建立C.康熙五十年时康熙皇帝50岁D.中华民国二十七年全面抗战开始2.下表为历史学科核心素养内涵表,据此,下列各项中属于“历史解释”的是()核心素养内涵时空观念指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念史料实证指通过严格的检验获取可信史料,并据此努力重现历史真实的态度与方法历史理解指将对史事的简单记忆和叙述提升为理解其意义的情感取向和理性认识历史解释指对历史事物进行理性分析和客观评判的能力,如“客观论述历史事件”等历史价值观指从此种追求中凝练出来的价值取向,是对历史的事实判断与价值判断的辩证统一A.洋务运动主要是为了使国家能够抵御外来侵略、镇压国内动荡并加强他们自己的权位B.洋务运动强调“中体”是为引入“西用”而铺路C.魏源在《海国图志》中提出“师夷长技以制夷”,说明近代中国开始向西方学习D.新文化运动提倡民主与科学,促进了民众的觉醒,唤起了人们对国家政治事务的关心3.有学者说,周代的宗法制是一个成功的创造,“大宗维翰(栋梁),小宗维城”,既讲“亲亲”,也讲“尊尊”……,与此相联系,魏晋南北朝时谱牒之学十分流行……,明清时期,家法族规和乡规民约得到官方的认可和批准,成为传统法律体系的组成部分。由此可知宗法制()A.在西周以后走向消失B.体现家国同构的特点C.是国家政治制度核心D.成为法律规范的源头4.秦始皇时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;曹操强调“唯才是举”;西魏北周时强调德行优先,同时注重能力考查;唐代形成一套完善的德才兼顾,以德优先的考核制度。这种人才选拔标准变化的原因是()A.法家思想的兴衰B.社会发展对人才的要求C.统治者个人喜好D.儒家核心价值观的形成5.费正清在《剑桥中国秦汉史》中说:“……不管人们是否佩服秦的成就,但必须承认这个成就:它在质和量的方面大大地改变了中国的面貌,以至它可以名之为“革命”,虽然这“革命”是从上面推行,而不是从下面推动的。这个成就,并没有由反秦的农民起义造成的政权所转移,它才是古代中国的真正革命。”这场革命()A.调动了地方行政部门的积极性B.能避免君主专制下的决策失误C.创造了高度的物质和精神文明D.隐含着使国家分裂割据的因素6.2017年4月1日,中央设立河北雄安新区,其“副首都”的城市定位使京津冀一体化取得重大进展。追溯历史,元明清三代都对京津冀实行中央政府直接管辖。元代河北为腹里之地,明清此地区为北直隶辖地,承担了首都的部分政治和社会管理职能。该历史现象表明()A.历史发展具有区域差异B.城市发展受制于行政因素C.地方行政区划一脉相承D.地理环境决定城市的发展7.永乐年间,内阁只是一个特命人值的朝臣辅佐皇帝办理机务的处所,六部等部院的政事都直接呈送皇帝。但到宣德年间,明宣宗让阁臣兼任六部尚书并“票拟”皇帝谕旨,经由皇帝“批红”后再经内阁下达部院。材料表明宣德年间()A.内阁成为法定的行政机构B.君主权力受到内阁的制约C.六部权力较明初大为下降D.六部不再直接听命于皇帝8.宋代的“士”大都抱有“得君行道”的期待,他们“以天下为己任”,希望从朝廷发起改革,从上而下实现其政治理想。明代的“士”许多抛弃了“得君行道”的幻想,转向“觉民行道”,像王阳明“惟以开导人心为本”,并强调:“须作个愚夫愚妇,方可与人讲学”。这种“士风”的变化基于()A.明朝商品经济的繁荣B.明朝君主专制的空前强化C.儒学的哲学化、宗教化D.明朝“西学东渐”的影响9.乾隆五十七年(1792年),作为祝贺乾隆皇帝八十寿辰的英国使节马戛尔尼因拒行三叩九拜之礼,与清政府发生了矛盾,但乾隆帝还是接见了他。嘉庆二十一年(1811年),同样是英国使节的阿默斯特前来试探通商问题,因拒行三叩九拜之礼,被勒令当天离境,也没有见...