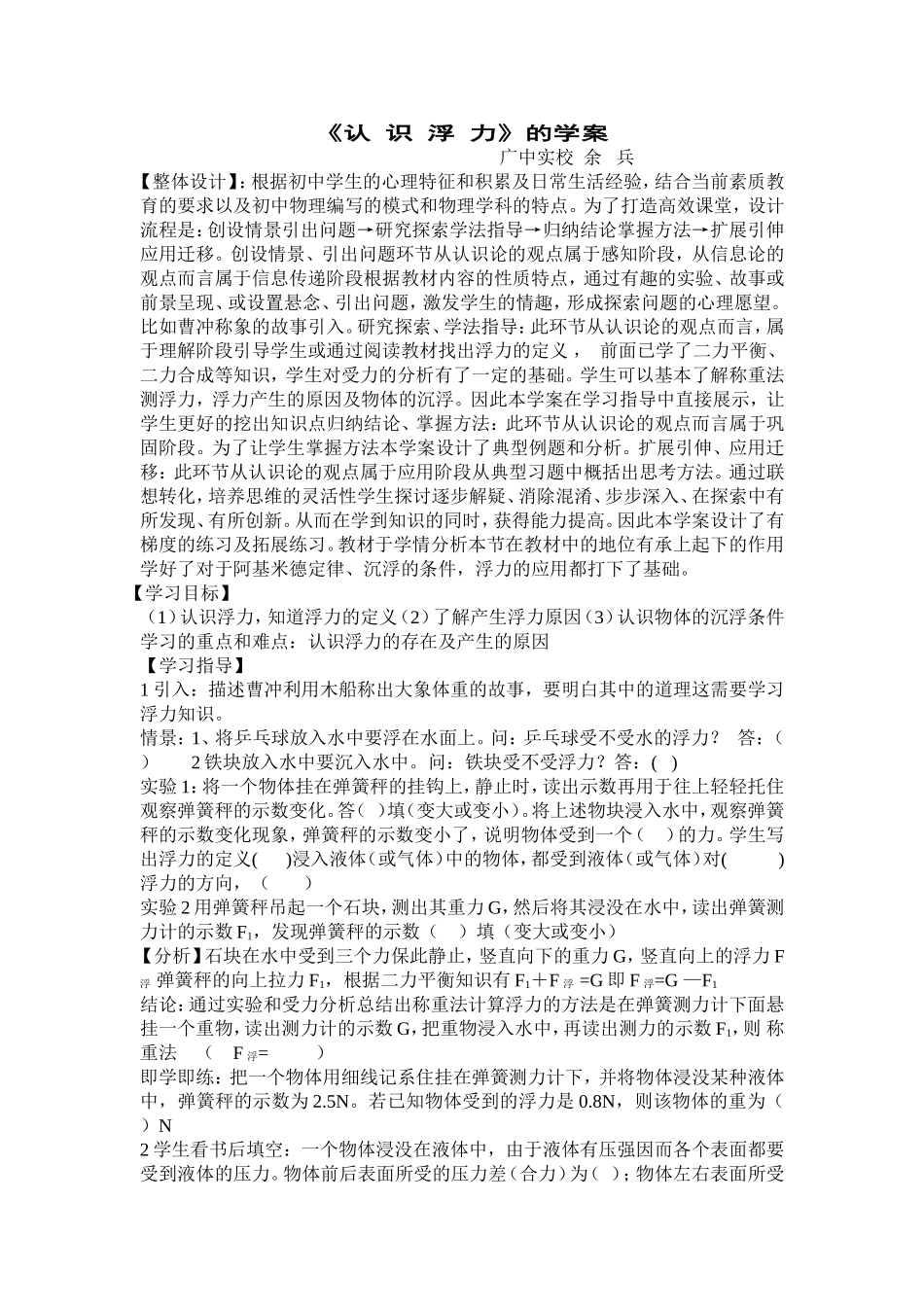

《认识浮力》的学案广中实校余兵【整体设计】:根据初中学生的心理特征和积累及日常生活经验,结合当前素质教育的要求以及初中物理编写的模式和物理学科的特点。为了打造高效课堂,设计流程是:创设情景引出问题→研究探索学法指导→归纳结论掌握方法→扩展引伸应用迁移。创设情景、引出问题环节从认识论的观点属于感知阶段,从信息论的观点而言属于信息传递阶段根据教材内容的性质特点,通过有趣的实验、故事或前景呈现、或设置悬念、引出问题,激发学生的情趣,形成探索问题的心理愿望。比如曹冲称象的故事引入。研究探索、学法指导:此环节从认识论的观点而言,属于理解阶段引导学生或通过阅读教材找出浮力的定义,前面已学了二力平衡、二力合成等知识,学生对受力的分析有了一定的基础。学生可以基本了解称重法测浮力,浮力产生的原因及物体的沉浮。因此本学案在学习指导中直接展示,让学生更好的挖出知识点归纳结论、掌握方法:此环节从认识论的观点而言属于巩固阶段。为了让学生掌握方法本学案设计了典型例题和分析。扩展引伸、应用迁移:此环节从认识论的观点属于应用阶段从典型习题中概括出思考方法。通过联想转化,培养思维的灵活性学生探讨逐步解疑、消除混淆、步步深入、在探索中有所发现、有所创新。从而在学到知识的同时,获得能力提高。因此本学案设计了有梯度的练习及拓展练习。教材于学情分析本节在教材中的地位有承上起下的作用学好了对于阿基米德定律、沉浮的条件,浮力的应用都打下了基础。【学习目标】(1)认识浮力,知道浮力的定义(2)了解产生浮力原因(3)认识物体的沉浮条件学习的重点和难点:认识浮力的存在及产生的原因【学习指导】1引入:描述曹冲利用木船称出大象体重的故事,要明白其中的道理这需要学习浮力知识。情景:1、将乒乓球放入水中要浮在水面上。问:乒乓球受不受水的浮力?答:()2铁块放入水中要沉入水中。问:铁块受不受浮力?答:()实验1:将一个物体挂在弹簧秤的挂钩上,静止时,读出示数再用于往上轻轻托住观察弹簧秤的示数变化。答()填(变大或变小)。将上述物块浸入水中,观察弹簧秤的示数变化现象,弹簧秤的示数变小了,说明物体受到一个()的力。学生写出浮力的定义()浸入液体(或气体)中的物体,都受到液体(或气体)对()浮力的方向,()实验2用弹簧秤吊起一个石块,测出其重力G,然后将其浸没在水中,读出弹簧测力计的示数F1,发现弹簧秤的示数()填(变大或变小)【分析】石块在水中受到三个力保此静止,竖直向下的重力G,竖直向上的浮力F浮弹簧秤的向上拉力F1,根据二力平衡知识有F1+F浮=G即F浮=G—F1结论:通过实验和受力分析总结出称重法计算浮力的方法是在弹簧测力计下面悬挂一个重物,读出测力计的示数G,把重物浸入水中,再读出测力的示数F1,则称重法(F浮=)即学即练:把一个物体用细线记系住挂在弹簧测力计下,并将物体浸没某种液体中,弹簧秤的示数为2.5N。若已知物体受到的浮力是0.8N,则该物体的重为()N2学生看书后填空:一个物体浸没在液体中,由于液体有压强因而各个表面都要受到液体的压力。物体前后表面所受的压力差(合力)为();物体左右表面所受的压力差(合力)为();物体上下表面处的深度不同,液体的压强不同,因而物体上表面所受液体的压力()下表面所受液体的压力,其压力差的方向是()这个压力差(合力)就是我们所说的()力因此()的大小就等于物体在液体中受到压力的合力。小结:物体的上、下表面都要受到液体对它的压力,下表面受到向上的压力,上表面受到向下的压力,并且向上的压力总比向下的压力大,这样总的效果就出再也一个作用于这个物体向上的力,即浮力。产生浮力的原理浮力就是物体上下表面受到的压力差。F浮=F上—F下即学即练、一个桥礅浸没在水中的深度是25m,横截面积为2m2,其下部与地基紧密接触,它受到水的浮力是()N。3物体的浮沉(物体沉浮情况示意图)A、鸡蛋放入水中会下沉,为什么?(F浮G)C、鸡蛋放入一盐水中,会悬在盐水中,即悬浮,为什么?(F浮=G)D、鸡蛋放入另一盐水中,会漂在水面...