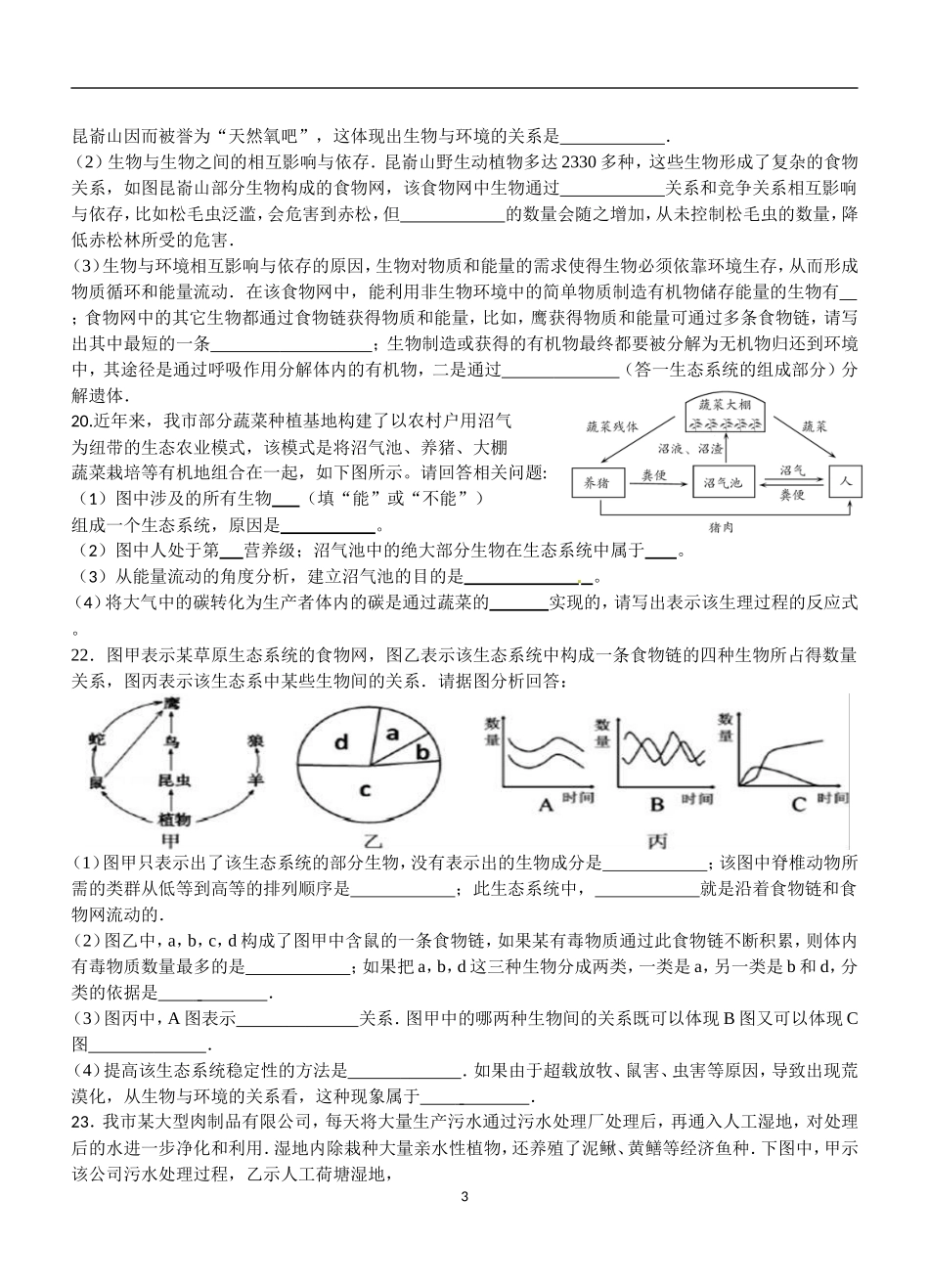

第一单元一、选择题1.下面所述的生命现象与其实例不相符的是()A.生物具有遗传现象﹣种瓜得瓜,种豆得豆B.生物能影响环境﹣仙人掌能够生活在干旱的环境中C.生物的生命活动需要营养﹣木耳从朽木中获取有机物D.生物需要排出体内废物﹣人体内的部分代谢终产物随汗液排出2.“螳螂捕蝉、黄雀在后”、“龙生龙,凤生凤”中描述的现象体现的生物的基本特征分别是()①生物能生长②生物都有遗传特性③生物的生活需要营养④生物能变异.A.①②B.③①C.③④D.③②3.种植在同一片田地内的玉米,其形态结构基本一样,但由于水肥条件的差异而导致玉米有高有矮,这说明生物体A.能对各种刺激作出反应B.具有遗传和变异现象C.能够生长和发育D.能够繁殖后代4.为证明黄栌叶片变红与温度变化的关系,需将黄栌盆景放置在不同温度的恒温箱内进行处理,这种生物学探究方法是A.观察法B.调查法C.测量法D.实验法5.下列实例中不是生物适应环境的是()A.鸟被覆羽毛,前肢变成翼,适于飞行生活B.鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于水中生活C.浮水植物的气孔大部分分布在叶片上表皮D.缺少含硼的无机盐,油菜只开花不结果6.春天来了,烟台市境内的昆嵛山、磁山、艾山、招虎山、罗山等吸引了众多游客,它们属于()A.森林生态系统B.草原生态系统C.湿地生态系统D.城市生态系统7.下列关于生物与环境的叙述,错误的是A.生物都能适应生存的环境,也以不同方式影响环境B.生活在同一环境中的生物,既有互助也有斗争C.阳光对植物有决定性影响,进而直接或间接地影响动物的生活和分布D.生物之间的捕食和竞争会使大量个体死亡,这不利于物种的生存与发展8.下列生态系统中,自我调节能力最小的是A.森林生态系统B.草原生态系统C.农田生态系统D.海洋生态系统9.某生态系统中的生物存在如右图所示的食物关系。该食物网的消费者中,哪种生物灭绝一定会导致另一种生物灭绝A.乙B.丙C.丁D.己10.叶圣陶先生曾这样描述爬山虎:“那些叶子铺在墙上那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙”.从生物学角度分析,这种现象体现了哪一种非生物因素对生物的影响?()A.阳光B.温度C.空气D.水分11.在生态系统中能量是沿着食物链和食物网流动的.在某草原生态系统中,下列符合能量流动过程的是()A.草→食虫鸟→兔→鹰B.草→食草昆虫→青蛙→蛇C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草D.草→食草昆虫→鼠→青蛙12.有关生态系统中能量流动的叙述,正确的是()A.分解者获取的能量最多B.营养级越多,积聚的能量越多C.生态系统中的能量是循环流动的D.下一营养级只能获得上一营养级能量的10%到20%13.“螳螂扑蝉,黄雀在后”表达的生物学意义与下列吻合的是A.竞争B.合作C.共生D.捕食14.生物圈中的生物都具有的共同特征是()A.能进行活动B.能繁殖后代C.能进行反射D.能呼吸并消耗氧气15.调查法是科学探究的一种常用方法.生物活动课上,同学们调查发现校园里有雪松、桃树、月季、蚯蚓、麻雀、葫芦藓、蘑菇等生物.下列四位同学的调查总结,正确的是()A.按形态结构分,雪松、桃树、月季、葫芦藓、蘑菇属于植物1B.葫芦藓、蘑菇都利用孢子繁殖,属于孢子植物C.葫芦藓具有根茎叶的分化,能够真正适应陆地生活D.月季与桃树的共同特征比月季与雪松的共同特征多16.凝练的谚语不仅朗朗上口,更是意味深长.下列谚语与其蕴含的生物学知识,不匹配的是()A.“螳螂捕蝉,黄雀在后”-捕食关系B.“近朱者赤,近墨者黑”-适应环境C.“顺我者昌,逆我者亡”-自然选择D.“无心插柳,柳绿成荫”-压条17.如图表示某生态系统能量流动情况(单位:千焦),有关叙述正确的是()A.甲的个体数量一定多于乙的个体数量B.甲固定的太阳能等于乙、丙的能量之和C.乙具有的能量越多,则丙获得的能量越少D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率为15%18.根据图①~③分析,下列说法正确的是()A.图①中,ab段上升是因为胰岛素促进了葡萄糖的吸收B.图②中,若曲线表示一天中二氧化碳的含量变化,则b对应的时间为6点C.图②中,若b对应的时间为12点,则该曲线可以表示一天中氧气的变化D.图③可以表示种子萌...