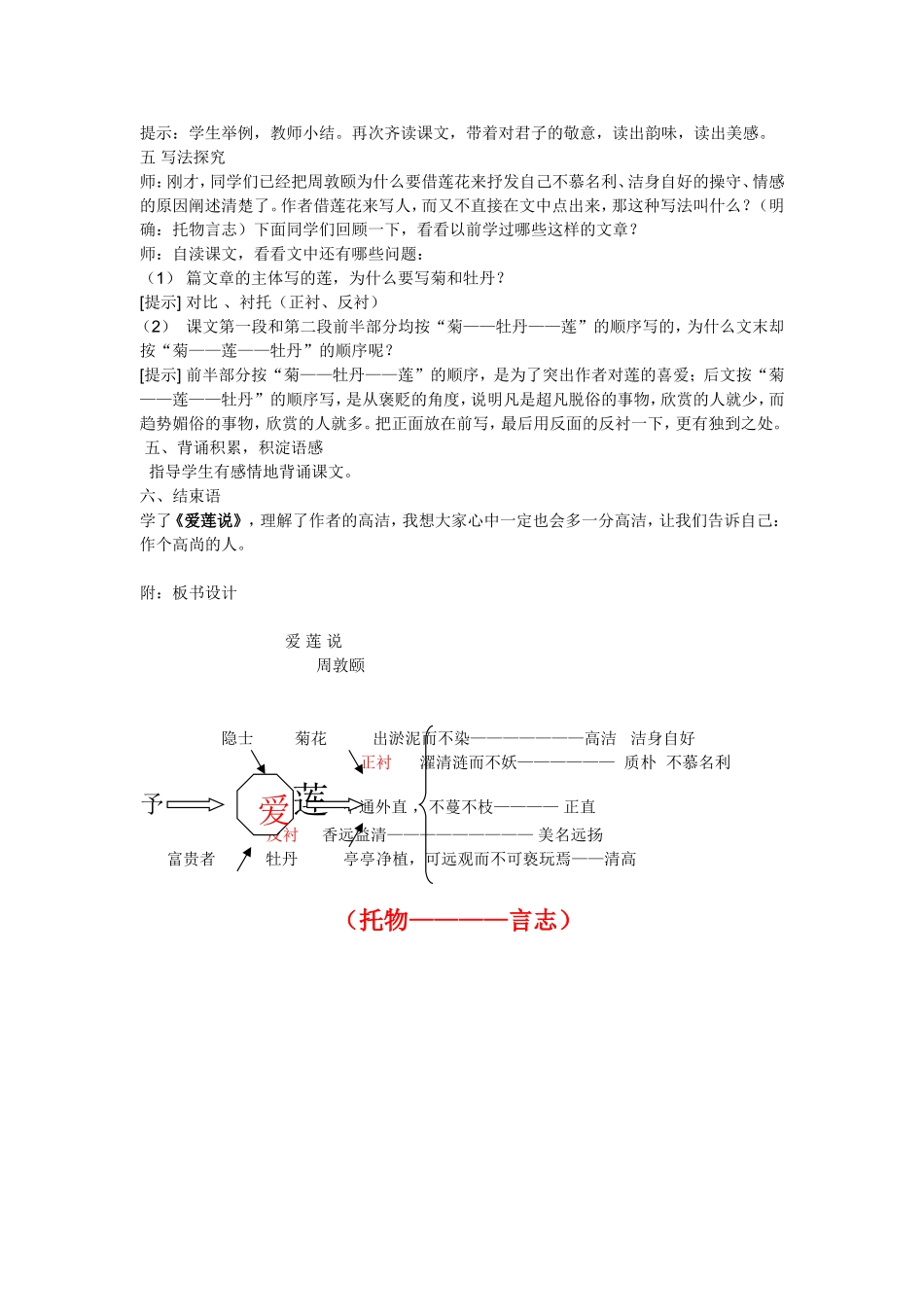

《爱莲说》教学设计教学目的1反复诵读,体会文章的韵味2体会作者的高尚品格,培养学生的美好情操3理解文章托物言志的写法及作用教学设想1.课型:诵读品牾2.课时:一课时教学过程一、导语设计:我国是诗的国度,从小学到现在,大家一定积累了不少古诗。那么,看着老师给出的图片你想到哪两句诗?(展示图片)像这样的咏莲名句很多,足见人们对莲的喜爱之情。今天,我们来学习一篇咏莲的文章《爱莲说》。(板书课题,作者)二、明确目标:1.有感情的朗读课文2.体会作者高尚的情操3理解文中托物言志的写法三、整体把握,感知语言1.教师范读,同时要求学生给生字注音,并标出难句。2.让学生自由朗读课文,初步理解课文大意。3.任抽两名学生朗读课文,同时让其余学生注意纠正错误的字音、语气、语调、节奏等。4.全班齐读课文,并结合注解,疏通文意(字面意思)。四、品味语言,领悟情感师:我们把课文读好了,理解课文就容易多了。作者如此爱莲,那么,作者为什么钟情于莲呢?(用文中原句回答。)[明确]“予独爱莲……可远观而不可亵玩焉”师:这句话写出莲怎样的特点?[明确]①从生长环境方面,写出了莲“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的高洁、质朴;②从体态香气方面写出了莲“中通外直,不蔓不枝”的正直,“香远益清”的芳香;③从风度方面写出了莲“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”的清高。师:作者如此深情地为莲花高唱赞歌,文章是不是仅仅写莲花呢?[明确]作者借莲花来写人,写君子。师:作者笔下的莲,具有了君子的哪些高尚品质呢?小组讨论[明确]①在社会大环境中,作者自喻自己像“出淤泥而不染”的莲花一样高洁质朴;②作者自喻不与俗人为伍,以莲花的正直芳香的形象比拟自己不慕名利、洁身自好的生活态度;③把莲花人格化,自喻自己刚直、庄重,大有如屈原所说“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”的高贵品质。师:那么,下面我们结合“时代与环境资料”(打开多媒体中的“背景文字”),看完后,想一想,周敦颐身上具有哪些“莲花”的品格?提示:学生活动,教师小结。小结:大家说得棒极了。作者之所以能写出“出淤泥而不染”这样的千古名句,是和他所处的时代、环境息息相关,更和他在这一特定的环境中保持的自身特性息息相关。师:历史上还有哪些人具有莲一样的高尚品德呢?提示:学生举例,教师小结。再次齐读课文,带着对君子的敬意,读出韵味,读出美感。五写法探究师:刚才,同学们已经把周敦颐为什么要借莲花来抒发自己不慕名利、洁身自好的操守、情感的原因阐述清楚了。作者借莲花来写人,而又不直接在文中点出来,那这种写法叫什么?(明确:托物言志)下面同学们回顾一下,看看以前学过哪些这样的文章?师:自渎课文,看看文中还有哪些问题:(1)篇文章的主体写的莲,为什么要写菊和牡丹?[提示]对比、衬托(正衬、反衬)(2)课文第一段和第二段前半部分均按“菊——牡丹——莲”的顺序写的,为什么文末却按“菊——莲——牡丹”的顺序呢?[提示]前半部分按“菊——牡丹——莲”的顺序,是为了突出作者对莲的喜爱;后文按“菊——莲——牡丹”的顺序写,是从褒贬的角度,说明凡是超凡脱俗的事物,欣赏的人就少,而趋势媚俗的事物,欣赏的人就多。把正面放在前写,最后用反面的反衬一下,更有独到之处。五、背诵积累,积淀语感指导学生有感情地背诵课文。六、结束语学了《爱莲说》,理解了作者的高洁,我想大家心中一定也会多一分高洁,让我们告诉自己:作个高尚的人。附:板书设计爱莲说周敦颐隐士菊花出淤泥而不染———————高洁洁身自好正衬濯清涟而不妖——————质朴不慕名利予莲中通外直,不蔓不枝————正直反衬香远益清—————————美名远扬富贵者牡丹亭亭净植,可远观而不可亵玩焉——清高(托物————言志)爱