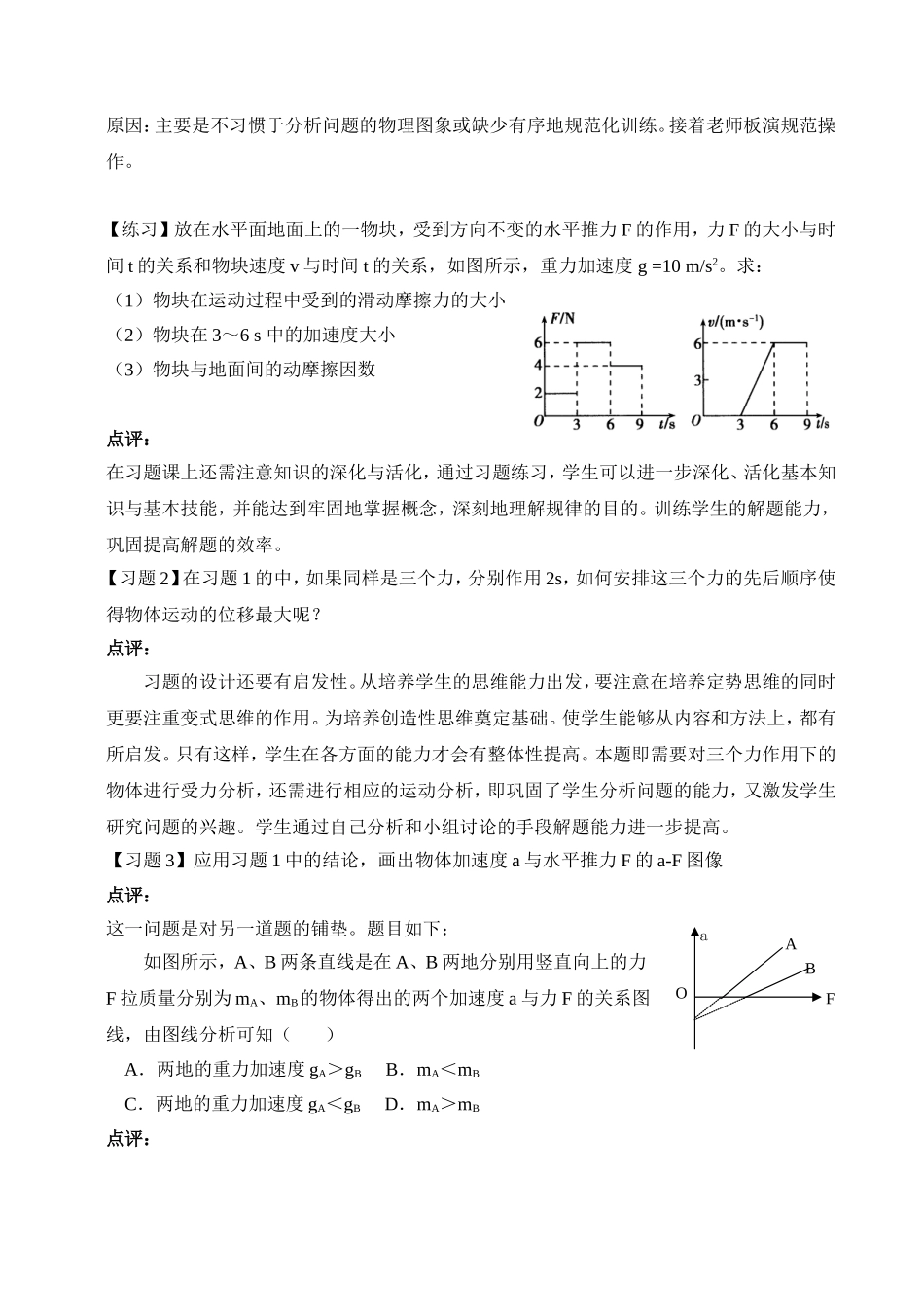

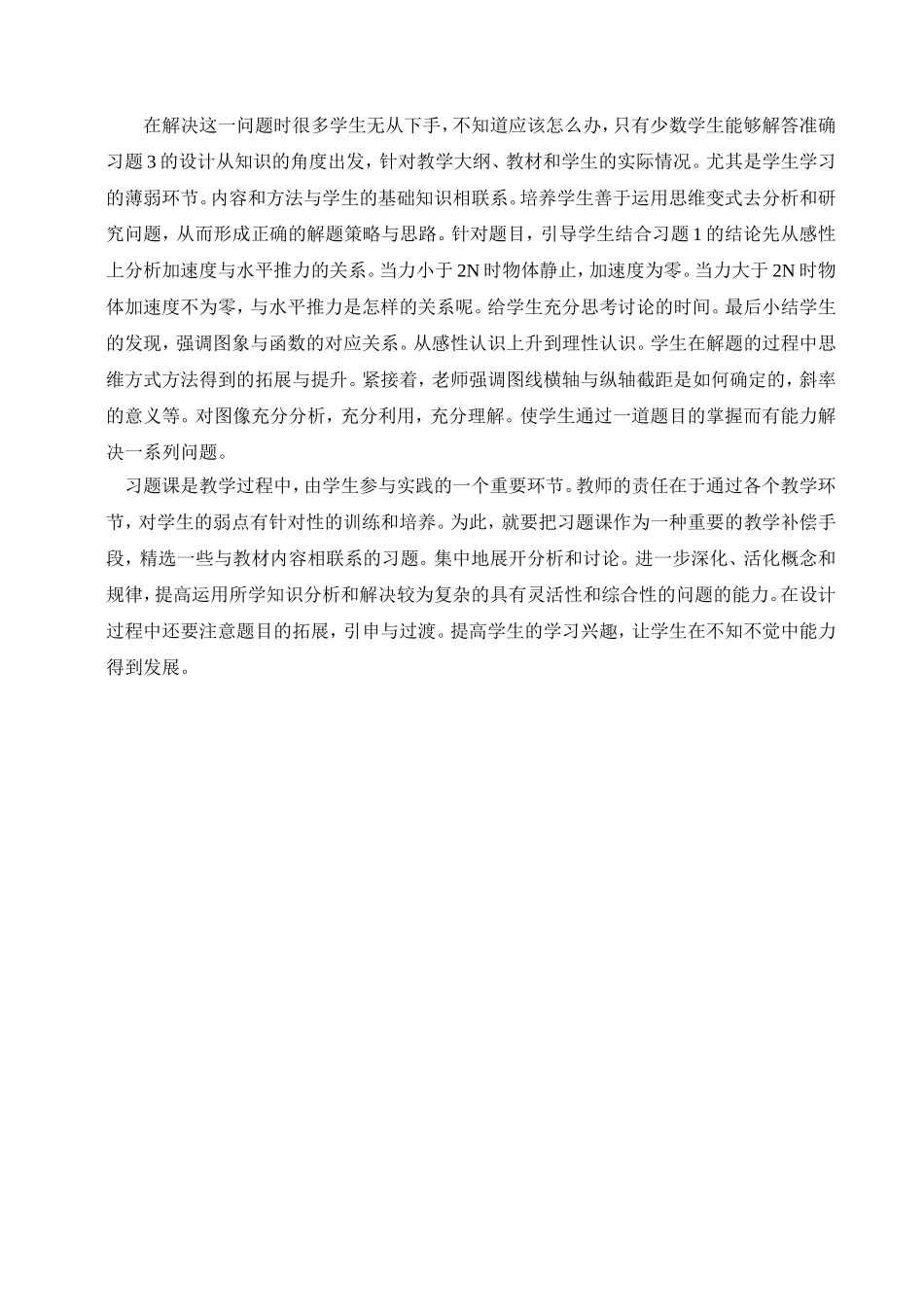

《我的教学反思——课堂观摩给我的启示》之习题的拓展与过渡教学的理论和实践已经表明:在物理概念、规律教学,物理习题教学和物理实验教学三个重要的教学环节中,习题教学贯穿于整个物理教学过程的始终。可见,物理习题教学具有特定的作用。一节内容环环相扣,难度层层递进的习题课注重充分发挥每一道题的使用价值使得教学自然,流畅。学生对一道题的理解不断深化,思维活跃。在学习的过程中以现有的知识为基础,不断挖掘,不断深入,不断发现新问题,获得新收获。【习题1】放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为()A.m=0.5kg,μ=0.4B.m=1.5kg,μ=C.m=0.5kg,μ=0.2D.m=1kg,μ=0.2点评:牛顿运动定律的题目很多,在习题课上要注意题目选择的典型性,从发展学生智能的需要出发,典型性的问题应在内容上或方法上都具有代表性,应能反映重点概念和规律的本质及其特征。在保证基础知识覆盖率和重点知识重复率的前提下,遵循“少而精”的原则要对各种类型的题目进行严格筛选;适当控制题目的数量和难度。教师在练习的过程中首先以正确的理解概念、规律的实质为基点,在分析和研究问题的过程中总结解题的思路和方法。让学生复习解决牛顿定律处理问题方法的九字方针,即找对象、受好力、用方法。然后给学生充分的时间去理解题意,解决问题。在此过程中老师提醒学生解题的规范操作。从教学实践中,有些学生在解答问题时,往往只急于寻找答案,缺少必要的物理理论依据的思考,忽视了解题思路与要求的规范。从而出现各式各样的错误。究其2130246810F/Nt/s202468104t/sv/m/s原因:主要是不习惯于分析问题的物理图象或缺少有序地规范化训练。接着老师板演规范操作。【练习】放在水平面地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系,如图所示,重力加速度g=10m/s2。求:(1)物块在运动过程中受到的滑动摩擦力的大小(2)物块在3~6s中的加速度大小(3)物块与地面间的动摩擦因数点评:在习题课上还需注意知识的深化与活化,通过习题练习,学生可以进一步深化、活化基本知识与基本技能,并能达到牢固地掌握概念,深刻地理解规律的目的。训练学生的解题能力,巩固提高解题的效率。【习题2】在习题1的中,如果同样是三个力,分别作用2s,如何安排这三个力的先后顺序使得物体运动的位移最大呢?点评:习题的设计还要有启发性。从培养学生的思维能力出发,要注意在培养定势思维的同时更要注重变式思维的作用。为培养创造性思维奠定基础。使学生能够从内容和方法上,都有所启发。只有这样,学生在各方面的能力才会有整体性提高。本题即需要对三个力作用下的物体进行受力分析,还需进行相应的运动分析,即巩固了学生分析问题的能力,又激发学生研究问题的兴趣。学生通过自己分析和小组讨论的手段解题能力进一步提高。【习题3】应用习题1中的结论,画出物体加速度a与水平推力F的a-F图像点评:这一问题是对另一道题的铺垫。题目如下:如图所示,A、B两条直线是在A、B两地分别用竖直向上的力F拉质量分别为mA、mB的物体得出的两个加速度a与力F的关系图线,由图线分析可知()A.两地的重力加速度gA>gBB.mA<mBC.两地的重力加速度gA<gBD.mA>mB点评:AaBFO在解决这一问题时很多学生无从下手,不知道应该怎么办,只有少数学生能够解答准确习题3的设计从知识的角度出发,针对教学大纲、教材和学生的实际情况。尤其是学生学习的薄弱环节。内容和方法与学生的基础知识相联系。培养学生善于运用思维变式去分析和研究问题,从而形成正确的解题策略与思路。针对题目,引导学生结合习题1的结论先从感性上分析加速度与水平推力的关系。当力小于2N时物体静止,加速度为零。当力大于2N时物体加速度不为零,与水平推力是怎样的关系呢。给学生充分思考讨论的时间。最后小结学生的发现,强调图象与函数的对应关系。从感性认识上升到理性认识。学生在解题的过程中思维...