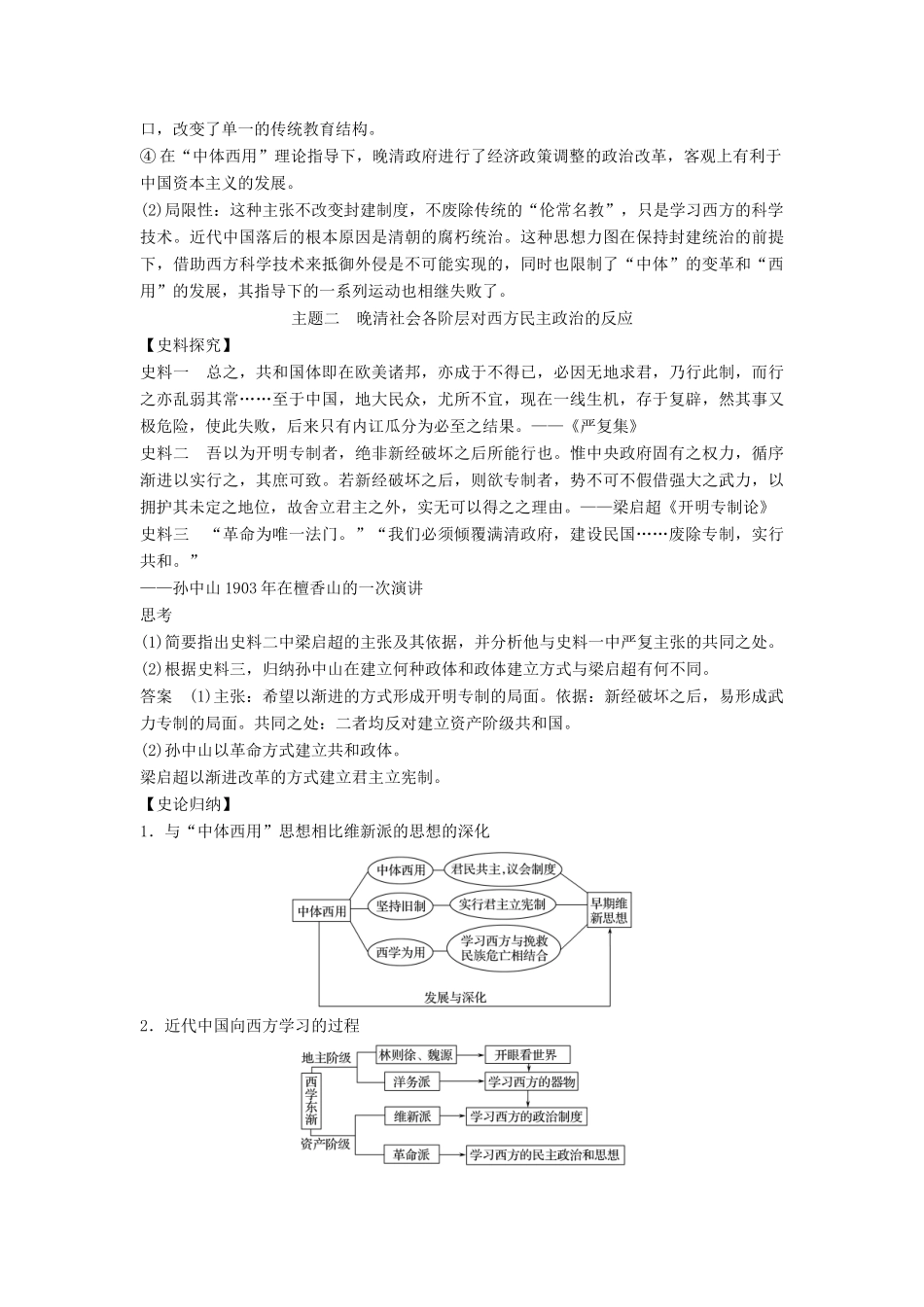

第1课西方民主思想对中国的冲击预习导引课程标准学习目标了解19世纪后半叶“中学为体、西学为用”的基本主张,认识当时中国社会各阶层对西方民主政治制度的反应。1.了解“中体西用”思想产生的背景、含义及影响。2.概括晚清地主阶级洋务派与顽固派、资产阶级维新派与革命派对西方民主政治的态度。知识点一“中体西用”1.背景:鸦片战争后,西方文化对中国的冲击日益强劲。2.含义(1)“中体”:坚持以中国传统的政治制度和儒家的“伦常名教”为治国之本。(2)“西用”:在“中体”前提下,学习利用西方近代在科技文教等领域先进的东西。3.演变(1)萌发:魏源呼吁国人开眼看世界,学习西方国家的“长技”以“制夷”。(2)初步提出:19世纪60年代的洋务运动兴起时。(3)明确提出:维新运动时期,直接使用“中体西用”的概念。①代表人物:冯桂芬、郑观应。②代表作品:张之洞的《劝学篇》。③危害:成为反对维新思想的武器。4.影响:清末统治者改革的主要指导思想。(1)是洋务运动的思想纲领。(2)是清末新政的主旨。[名师点拨]“中体西用”论是清末统治者改革的主要指导思想,但在戊戌变法中,它却没有起到积极作用,反倒成为反对维新思想的武器。知识点二晚清社会各阶层对西方民主政治的态度1.洋务派与顽固派:反对西方民主制度(1)不同点:要不要学习西方国家的科学技术以自强。(2)相同点:都反对西方的民主制度,主张维护封建统治制度和“纲常名教”,维护清朝统治。2.资产阶级维新派:主张君主立宪制度。(1)阶级性质:新兴民族资产阶级的政治代表。(2)思想主张①早期维新派:开始超越“中体西用”的界限,具备了一定的民主政治思想。②维新派:学习西方的民主政治、实行“变政”,即实行君主立宪制。3.资产阶级革命派:主张民主共和制度。(1)兴中会誓词提出:创立合众政府。(2)邹容在《革命军》中呼吁用革命手段恢复人民民主权利。(3)宋教仁研究了西方资产阶级政治学说中的议会政治。(4)孙中山设想在中国同时进行“政治革命”和“社会革命”。[名师点拨]近代中国社会的变化,引起了各阶层的反应,应注意把握其阶级性、主张,进而认识其目的和结局。主题一“中体西用”思想【史料探究】史料最早表达洋务运动“中体西用”指导思想的是名士冯桂芬。1861年,他在《校邠庐抗议》一书中提出:“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”其思想本质如后来鲁迅所概括的那样:“西哲的本领虽然要学,子曰诗云也要昌明,换句话说:便是学了外国本领,保存中国旧习,本领要新,思想要旧。”思考(1)据上述史料,洋务派“中体西用”思想的实质是什么?(2)你认为鲁迅先生的评价正确吗?为什么?答案(1)用西方资本主义先进的科学技术来维护清王朝的封建专制统治。(2)正确。洋务派站在封建地主阶级立场上,从维护封建统治的需要出发,在保持和维护旧的政治制度的前提下学习西方先进的科学技术,是把西方先进技术嫁接在中国腐朽落后的封建制度身上,因此其实质是“本领要新,思想要旧”。【史论归纳】全面认识“中体西用”思想1.含义:“中体西用”即“中学为体,西学为用”,是清朝统治阶级对待西方先进科学技术和中国传统政治奉行的原则,其实质是在不触动封建制度的前提下,学习西方的先进科学技术,达到巩固封建统治的目的。2.背景:“中体西用”思想产生于洋务运动时期。当时外有西方的经济侵略,内有太平天国运动,面临内外交困的清政府,遇到了“千古未有之大变局”。为应对这一局面,清政府中一部分开明官僚在与对手打交道的过程中,提出了“师夷长技以自强”的思想。3.目的:从根本目的看,是一场地主阶级的自救运动,旨在学习西方技术维护清朝统治;从具体目的看是为了“剿发捻”(镇压农民起义)和“勤远略”(抵御外侮)。4.评价(1)积极性①在“中体西用”的形势下,“西学”教育规模下不断扩大,层次不断深入。②“中体西用”理论为西学教育的合理性进行了有效地论证,促进了资本主义在中国的传播。③在此思想指导下实施的留学教育和举办新式学堂措施,给僵化的封建教育体制打开了缺口,改变了单一的传统教育结构。④在“中体西用”理论指导下,晚清政府进行了经济政策调整的政治...