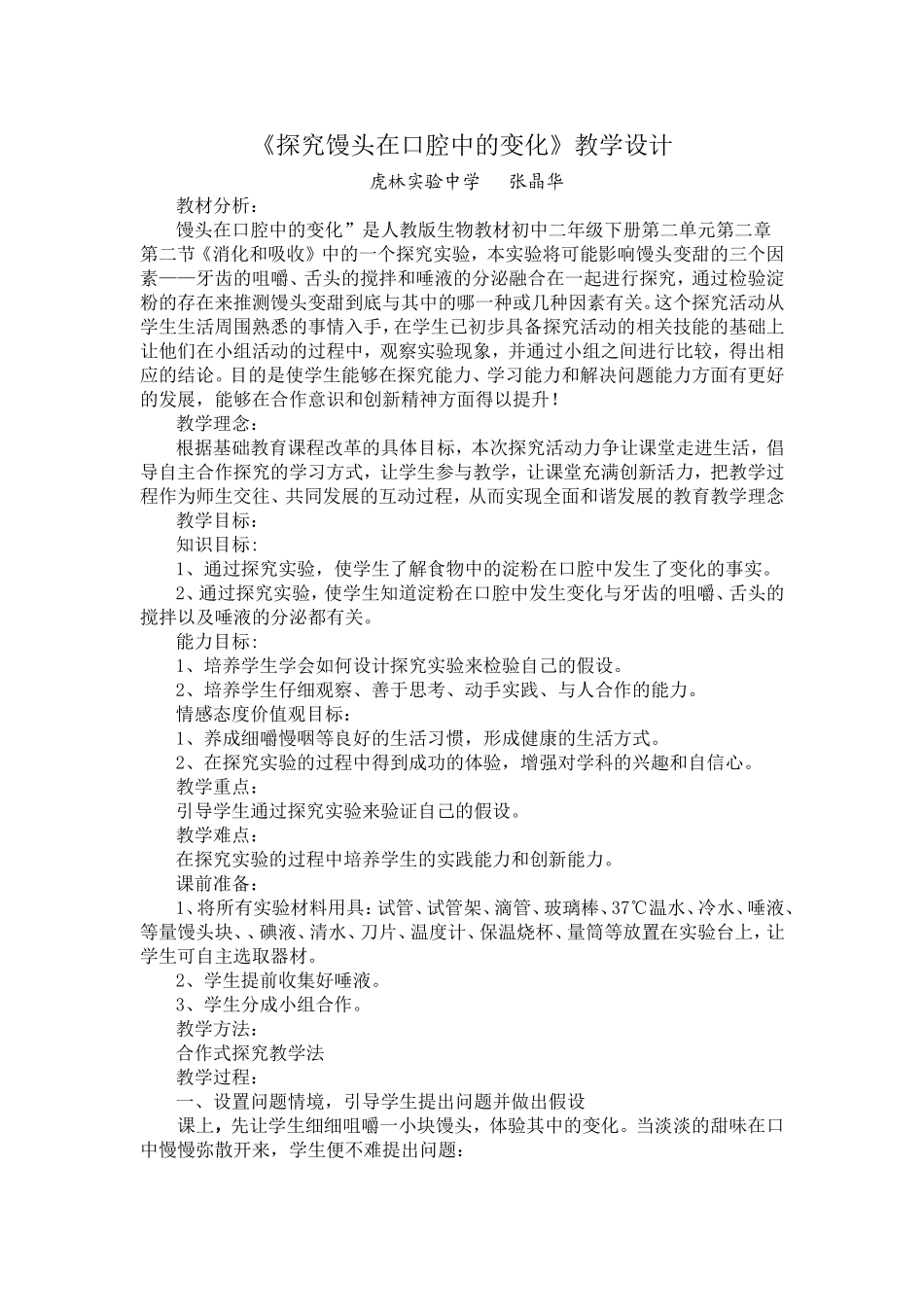

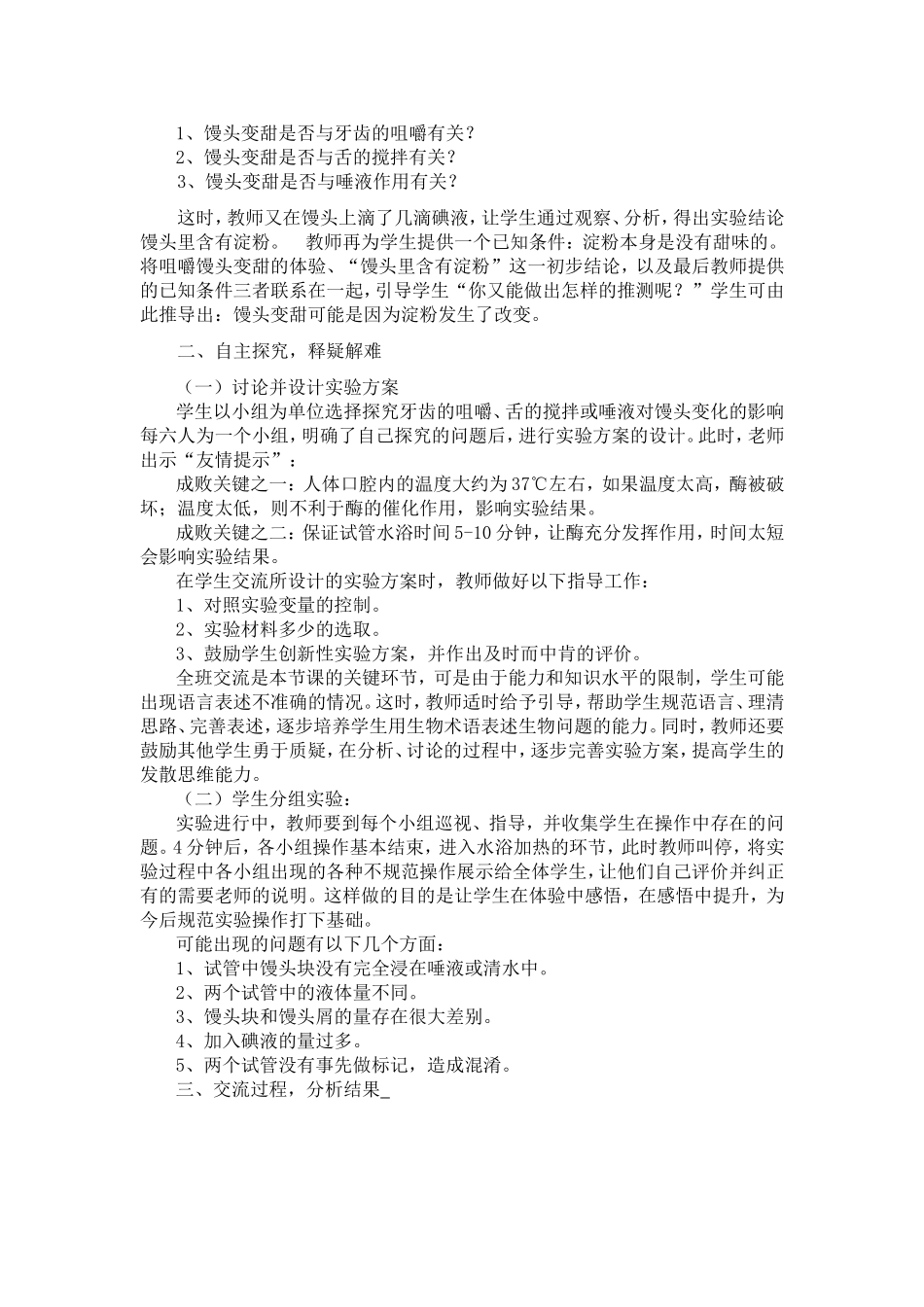

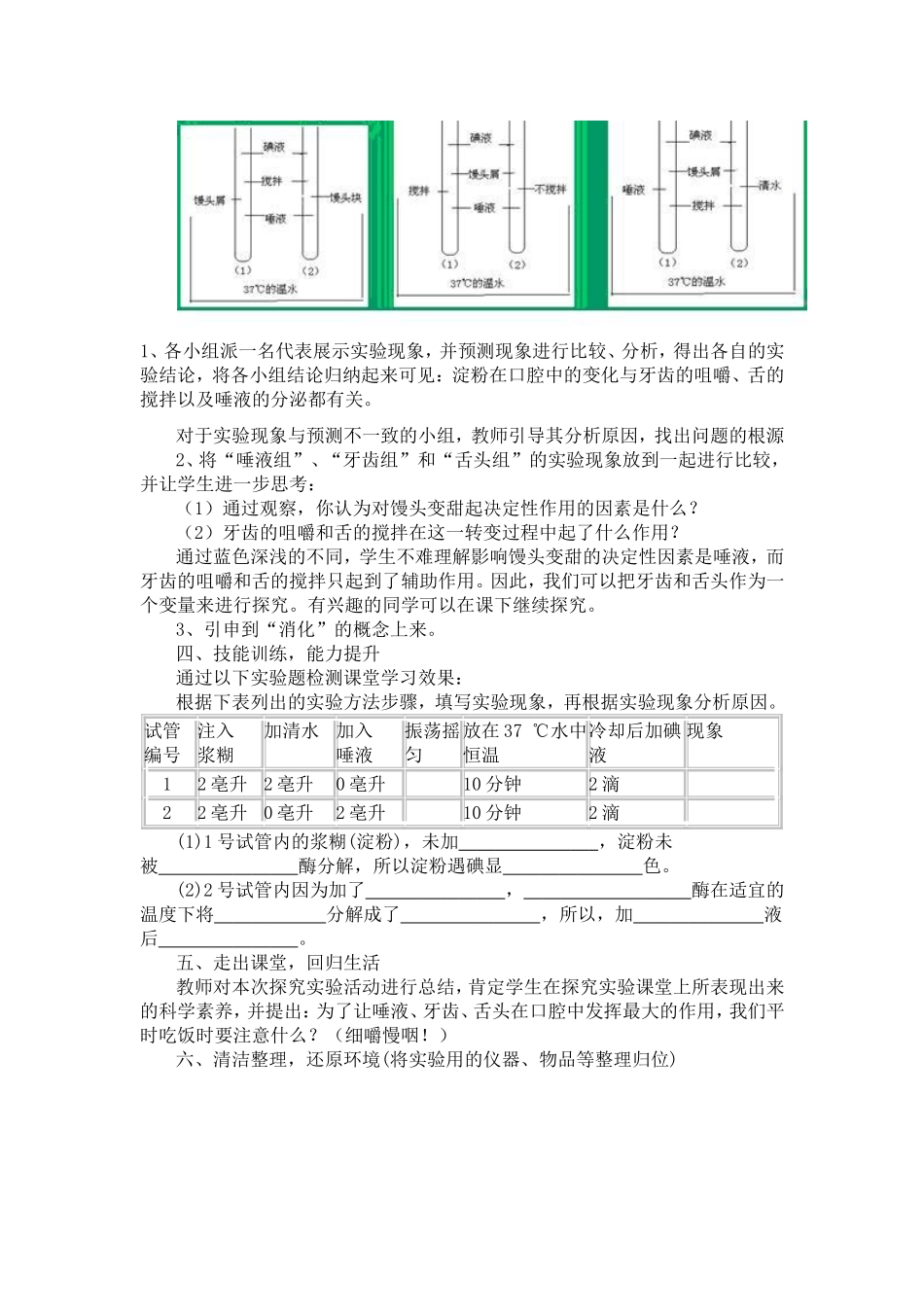

《探究馒头在口腔中的变化》教学设计虎林实验中学张晶华教材分析:馒头在口腔中的变化”是人教版生物教材初中二年级下册第二单元第二章第二节《消化和吸收》中的一个探究实验,本实验将可能影响馒头变甜的三个因素——牙齿的咀嚼、舌头的搅拌和唾液的分泌融合在一起进行探究,通过检验淀粉的存在来推测馒头变甜到底与其中的哪一种或几种因素有关。这个探究活动从学生生活周围熟悉的事情入手,在学生已初步具备探究活动的相关技能的基础上让他们在小组活动的过程中,观察实验现象,并通过小组之间进行比较,得出相应的结论。目的是使学生能够在探究能力、学习能力和解决问题能力方面有更好的发展,能够在合作意识和创新精神方面得以提升!教学理念:根据基础教育课程改革的具体目标,本次探究活动力争让课堂走进生活,倡导自主合作探究的学习方式,让学生参与教学,让课堂充满创新活力,把教学过程作为师生交往、共同发展的互动过程,从而实现全面和谐发展的教育教学理念教学目标:知识目标:1、通过探究实验,使学生了解食物中的淀粉在口腔中发生了变化的事实。2、通过探究实验,使学生知道淀粉在口腔中发生变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌以及唾液的分泌都有关。能力目标:1、培养学生学会如何设计探究实验来检验自己的假设。2、培养学生仔细观察、善于思考、动手实践、与人合作的能力。情感态度价值观目标:1、养成细嚼慢咽等良好的生活习惯,形成健康的生活方式。2、在探究实验的过程中得到成功的体验,增强对学科的兴趣和自信心。教学重点:引导学生通过探究实验来验证自己的假设。教学难点:在探究实验的过程中培养学生的实践能力和创新能力。课前准备:1、将所有实验材料用具:试管、试管架、滴管、玻璃棒、37℃温水、冷水、唾液、等量馒头块、、碘液、清水、刀片、温度计、保温烧杯、量筒等放置在实验台上,让学生可自主选取器材。2、学生提前收集好唾液。3、学生分成小组合作。教学方法:合作式探究教学法教学过程:一、设置问题情境,引导学生提出问题并做出假设课上,先让学生细细咀嚼一小块馒头,体验其中的变化。当淡淡的甜味在口中慢慢弥散开来,学生便不难提出问题:1、馒头变甜是否与牙齿的咀嚼有关?2、馒头变甜是否与舌的搅拌有关?3、馒头变甜是否与唾液作用有关?这时,教师又在馒头上滴了几滴碘液,让学生通过观察、分析,得出实验结论馒头里含有淀粉。教师再为学生提供一个已知条件:淀粉本身是没有甜味的。将咀嚼馒头变甜的体验、“馒头里含有淀粉”这一初步结论,以及最后教师提供的已知条件三者联系在一起,引导学生“你又能做出怎样的推测呢?”学生可由此推导出:馒头变甜可能是因为淀粉发生了改变。二、自主探究,释疑解难(一)讨论并设计实验方案学生以小组为单位选择探究牙齿的咀嚼、舌的搅拌或唾液对馒头变化的影响每六人为一个小组,明确了自己探究的问题后,进行实验方案的设计。此时,老师出示“友情提示”:成败关键之一:人体口腔内的温度大约为37℃左右,如果温度太高,酶被破坏;温度太低,则不利于酶的催化作用,影响实验结果。成败关键之二:保证试管水浴时间5-10分钟,让酶充分发挥作用,时间太短会影响实验结果。在学生交流所设计的实验方案时,教师做好以下指导工作:1、对照实验变量的控制。2、实验材料多少的选取。3、鼓励学生创新性实验方案,并作出及时而中肯的评价。全班交流是本节课的关键环节,可是由于能力和知识水平的限制,学生可能出现语言表述不准确的情况。这时,教师适时给予引导,帮助学生规范语言、理清思路、完善表述,逐步培养学生用生物术语表述生物问题的能力。同时,教师还要鼓励其他学生勇于质疑,在分析、讨论的过程中,逐步完善实验方案,提高学生的发散思维能力。(二)学生分组实验:实验进行中,教师要到每个小组巡视、指导,并收集学生在操作中存在的问题。4分钟后,各小组操作基本结束,进入水浴加热的环节,此时教师叫停,将实验过程中各小组出现的各种不规范操作展示给全体学生,让他们自己评价并纠正有的需要老师的说明。这样做的目的是让学生在体验中感悟,在感悟中提升,为今后规范实验操作打下基础。可...