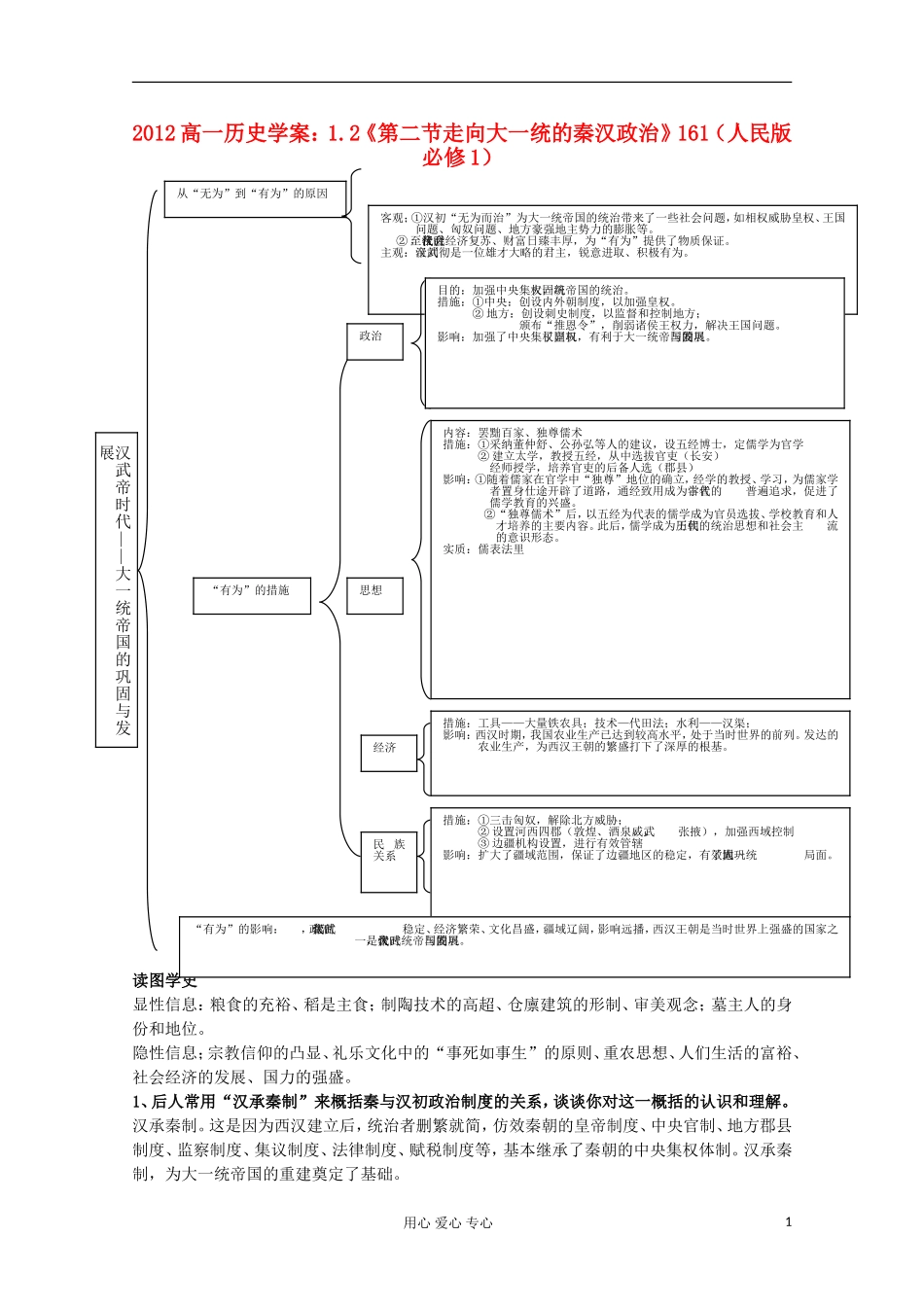

2012高一历史学案:1.2《第二节走向大一统的秦汉政治》161(人民版必修1)读图学史显性信息:粮食的充裕、稻是主食;制陶技术的高超、仓廪建筑的形制、审美观念;墓主人的身份和地位。隐性信息;宗教信仰的凸显、礼乐文化中的“事死如事生”的原则、重农思想、人们生活的富裕、社会经济的发展、国力的强盛。1、后人常用“汉承秦制”来概括秦与汉初政治制度的关系,谈谈你对这一概括的认识和理解。汉承秦制。这是因为西汉建立后,统治者删繁就简,仿效秦朝的皇帝制度、中央官制、地方郡县制度、监察制度、集议制度、法律制度、赋税制度等,基本继承了秦朝的中央集权体制。汉承秦制,为大一统帝国的重建奠定了基础。用心爱心专心1汉武帝时代——大一统帝国的巩固与发展从“无为”到“有为”的原因客观;①汉初“无为而治”为大一统帝国的统治带来了一些社会问题,如相权威胁皇权、王国问题、匈奴问题、地方豪强地主势力的膨胀等。②至汉武帝时代,社会经济复苏、财富日臻丰厚,为“有为”提供了物质保证。主观:汉武帝刘彻是一位雄才大略的君主,锐意进取、积极有为。“有为”的措施政治目的:加强中央集权,巩固大一统帝国的统治。措施:①中央:创设内外朝制度,以加强皇权。②地方:创设刺史制度,以监督和控制地方;颁布“推恩令”,削弱诸侯王权力,解决王国问题。影响:加强了中央集权、巩固了皇权,有利于大一统帝国的巩固与发展。思想内容:罢黜百家、独尊儒术措施:①采纳董仲舒、公孙弘等人的建议,设五经博士,定儒学为官学②建立太学,教授五经,从中选拔官吏(长安)经师授学,培养官吏的后备人选(郡县)影响:①随着儒家在官学中“独尊”地位的确立,经学的教授、学习,为儒家学者置身仕途开辟了道路,通经致用成为古代学者的普遍追求,促进了儒学教育的兴盛。②“独尊儒术”后,以五经为代表的儒学成为官员选拔、学校教育和人才培养的主要内容。此后,儒学成为历代王朝的统治思想和社会主流的意识形态。实质:儒表法里经济措施:工具——大量铁农具;技术—代田法;水利——汉渠;影响:西汉时期,我国农业生产已达到较高水平,处于当时世界的前列。发达的农业生产,为西汉王朝的繁盛打下了深厚的根基。民族关系措施:①三击匈奴,解除北方威胁;②设置河西四郡(敦煌、酒泉、武威、张掖),加强西域控制③边疆机构设置,进行有效管辖影响:扩大了疆域范围,保证了边疆地区的稳定,有效地巩固了大一统局面。“有为”的影响:汉武帝时代,政治稳定、经济繁荣、文化昌盛,疆域辽阔,影响远播,西汉王朝是当时世界上强盛的国家之一,汉武帝时代是大一统帝国的巩固与发展。汉又不完全承继秦制。秦虽有分封列侯的制度,但未曾像西周那样分封诸侯王。而汉在承继秦郡县制的基础上,大封同姓诸侯王,形成郡县与封国并行的局面。所封的同姓诸侯王,既占有土地、人民,又有征收土地税和山川市井之税的特权。随着同姓诸侯王实力的增强,封国与中央政府的矛盾也日益尖锐,最终导致了“吴楚七国之乱”。2、汉初文景二帝为什么要采取“清静无为”、“与民休息”的政策?如何评价这一政策?西汉初年,经济萧条,人口散亡,作业穷困,财政匮乏,社会经济急需恢复和发展,人民渴望休养生息。黄老思想主张守道尊法、礼法并用,以达到“清静无为”的境界,它反映了汉初人民厌恶战争、渴望社会安定的意愿,也与汉初统治者朴实谨厚的作风相吻合。因此,汉初君主采取“清静无为”、“与民休息”的政策。汉初的“无为而治”政策,有利于社会的稳定和经济的恢复。但凡是一味因循,不做积极的应付,也容易积极社会矛盾。随着经济的恢复和发展,因社会的贫富分化而带来的不安定因素越来越凸显。※第9课汉武帝时代(西汉前202年—8年)练习与测评参考答案1、从上述材料中可以汲取哪些历史信息?从这些信息可以得出什么判断?显性:董仲舒认为:只有孔子所开创的六艺,也即儒学才是正道,其他学说皆应一并杜绝,更称之为“邪辟之说”。如此便能使纲纪得到统一,法律制度得到明确,百姓自然也就顺服了。隐性:从这些信息可以得出:“罢黜百家,独尊儒术”的主张是董仲舒提出的;措施是信奉儒家以外...