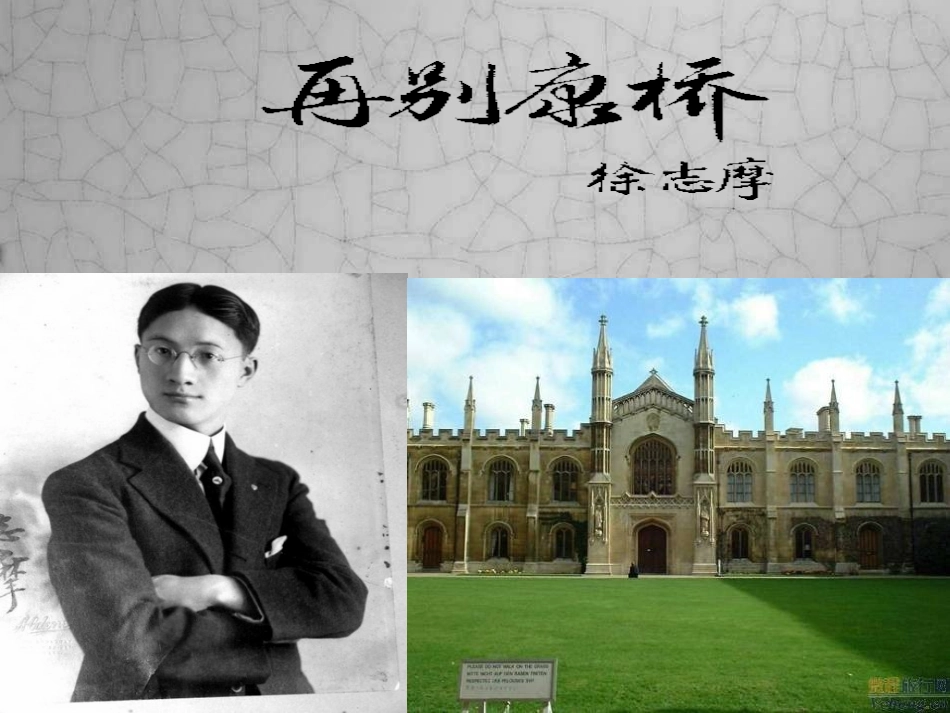

教学目标:1.知识目标:反复品读诗歌的语言,挖掘意象的内涵,感受诗歌的语言美、意象美、意境美。2.德育目标:陶冶学生的艺术情操,培养其审美情趣。3.能力目标:引领学生感悟找寻自我“康桥情结”,培养学生感悟、鉴赏诗歌的能力。教学重点:通过反复朗读,品味本诗意象对传统诗歌意象进行的继承与创新,感受诗歌魅力,赏析诗歌的“三美”,特别是其情感真挚、语言优美,以此来陶冶学生的艺术情操。教学难点:引导学生契合诗人情感的潮起潮落,完成对作者“康桥情结”的解读,及对文本的个性化、艺术美的鉴赏。基础知识积累新月社:是中国现代文学史上影响较大的一文学社团,它于1923年成立于北京,是五四以来最大的以探索新诗理论与新诗创作为主的文学社团。其主要成员有胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等。前期他们把《晨报副刊》作为阵地,后期创办《新月》月刊,《诗刊》周刊。新月诗社一个涉及政治、思想、学术、文艺等各领域的派别,在思想上和组织上都表现自由主义的特点。新月社的社名是徐志摩根据泰戈尔诗集《新月集》而起的,意在以“它那纤弱的一弯分明暗示着,怀抱着未来的圆满”。徐志摩(1896-1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。主要作品有诗集:《猛虎集》《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《云游》散文集:《巴黎的鳞爪》《自剖》《落叶》《秋》小说集:《轮盘》戏剧:《卞昆冈》日记:《爱眉小札》《志摩日记》徐志摩说:“我这一生的周折,大都寻得出感情的线索”,所以徐志摩的诗都是抒情诗,他善于用细腻的笔触表现丰富复杂的情感。他的作品表现的主题大多是追求“爱”、“自由”和“美”。1916年考入北大,与16岁的张幼仪结婚。1918年赴美留学。1920年赴英国,就读于剑桥大学,攻读博士学位,期间邂逅了林徽音。1922年3月,与张幼仪离异,8月回国。“我将在茫茫人海中寻访我唯一之灵魂伴侣。得之,我幸;不得,我命。”―――徐志摩1923年与胡适等成立新月社。1924年印度泰戈尔访华,任翻译,后随泰戈尔漫游欧洲。同年认识有夫之妇陆小曼并相恋。1926与陆小曼结婚。1927年在上海光华大学任教授1930年秋,应胡适之邀,到北京大学任教1931年11月19日,从南京乘飞机去北平,途中飞机失事,不幸遇难,死于泰山脚下,时年35岁。创作背景:《再别康桥》这首是创作于1928年,作者1921年进入到剑桥大学王家学院,1922年学成归国,这一段的留学生活,特别是剑桥美丽的自然景色,给诗人留下深刻印象,他说:“在星光下听水声,听近村晚钟声,听河畔牛刍草是声,是我康桥经验中最最神秘的一种:大自然的优美、宁静、调谐在这星光与波光的默契中不期然地淹入了你的性灵”。《我所知道的康桥》1928年,诗人重游英国,7月的一个傍晚,他一个人悄悄来到了久别的母校,漫步于寂静的校园,怀念逝去的美好岁月。但斗转星移,物是人非,没有人认识他,满腔的热情和对母校的眷恋之情无以倾诉。前来寻梦的诗人怅然弱失,归国途中挥笔写下了这首诗。读下面的词:•青荇长篙•浮藻漫溯•斑斓笙箫初读入境1.请同学齐声朗读一下这首诗并思考:这首诗表达了作者怎样的情感?无限依恋之情2.请同学们自由朗读一下这首诗,并思考本诗应该以什么样语速、语调、节奏才能读出那中“无限依恋之情”?注:/表示时间停顿较短;∥表示时间停顿略长;⌒表示语气延长;~表示颤音;△表示末尾一字是韵脚;_表示是重音轻轻的∥我走了,正如我/轻轻的来△;我轻轻的/招手,作别∥西天的/云彩△那河畔的/金柳,是∥夕阳~/中的新娘△;波光里的/艳影,在我的心头/荡漾△。软泥/上的/青荇,油油的/在水底招摇△;在康河的柔波/里,我甘心∥做一条/水草△!那/榆阴下的/一潭,不是清泉,是天上虹△;揉碎在/浮藻间,沉淀着~∥彩虹⌒似的梦△。寻梦⌒?撑一支/长篙,向/青草更青处/漫溯;满载∥一船星辉,在/星辉斑斓里/放歌。但~∥我不能放歌,悄悄~∥是别离的笙箫△;夏虫/也为我/沉默,沉默~∥是/今晚的康桥△!悄悄的~/我走了,正如我~/悄悄的来△;我挥一挥/衣袖⌒,不带走/一片~∥云彩△。基调:低沉节奏:轻柔和谐语调:舒缓低沉3.请同学们听朗读音频,并...