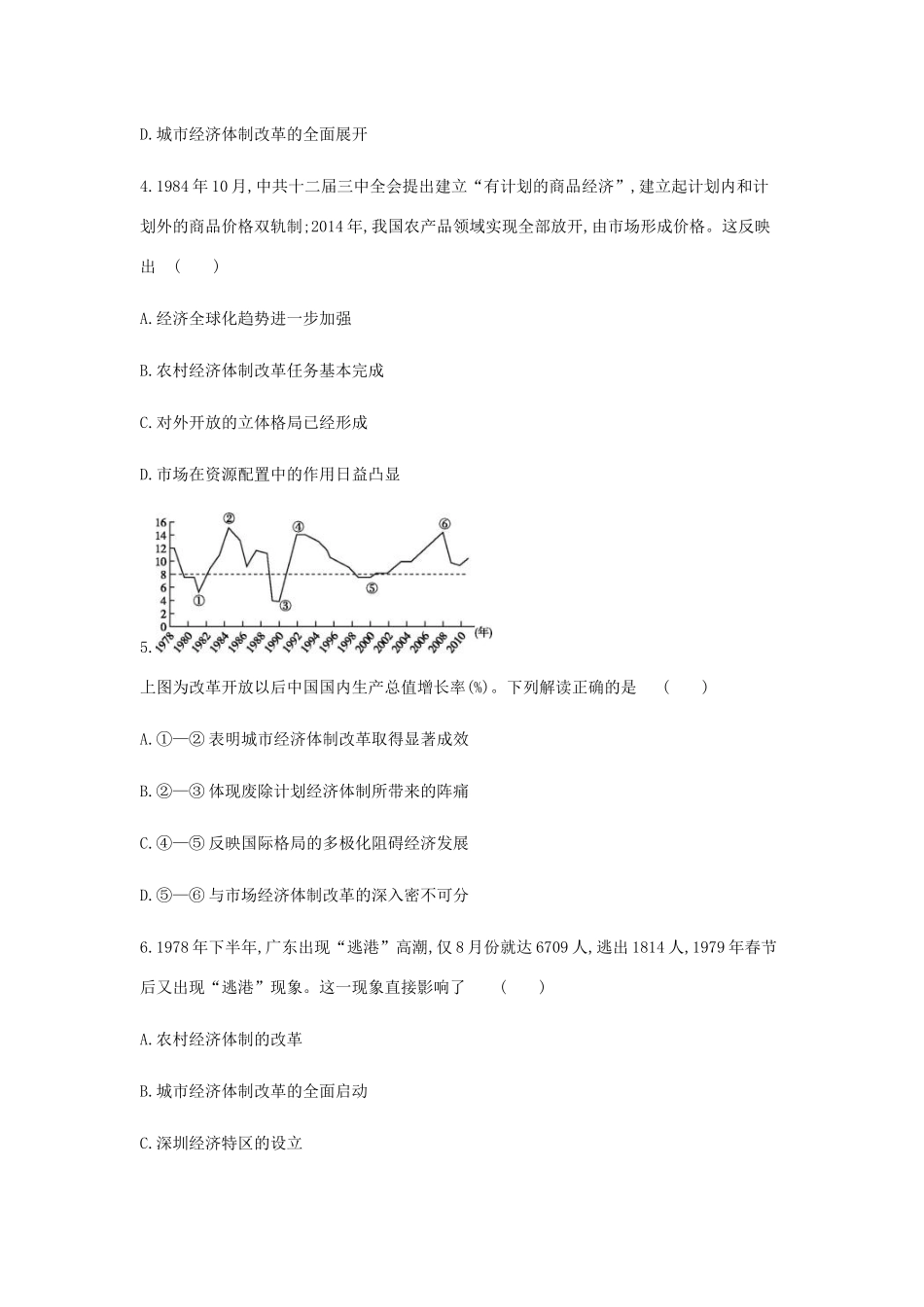

第十单元中国特色社会主义建设的道路与近现代社会生活的变迁时间/45分钟分值/100分一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.新中国“一五”计划期间动工兴建的694个工业建设项目,472个分布在内地,占68%;在全国基本建设投资中,沿海与内地分别占36.9%和46.8%。这说明当时我国()A.注重区域经济的均衡发展B.工业布局得以根本改善C.内地成为经济增长的龙头D.照搬苏联经济发展模式2.1954年,陈云指出:“对手工业合作社生产的发展,要加以管理和控制……要防止产量超过需要……要防止……组织起来的工人排挤未组织起来的工人。”这一说法()A.针对的是农业集体化中发展过急的倾向B.表明对手工业的社会主义改造基本完成C.目的是使手工业生产更加稳妥有序发展D.有利于工商业及国民经济的恢复与发展3.[2018·安徽合肥质检]1979—1991年间,中国电视媒体在经济管理模式和财务运作机制上,先后经历了从完全供给型阶段(国家财政提供全额资金补助),到供给创收型阶段(以国家拨款为主、媒体创收为辅),再到创收供给型阶段(以媒体创收为主、国家拨款为辅)的三次历史性跨越。这一过程表明()A.经济管理体制的逐渐变革B.国家宏观调控的基本结束C.现代企业制度的正式确立D.城市经济体制改革的全面展开4.1984年10月,中共十二届三中全会提出建立“有计划的商品经济”,建立起计划内和计划外的商品价格双轨制;2014年,我国农产品领域实现全部放开,由市场形成价格。这反映出()A.经济全球化趋势进一步加强B.农村经济体制改革任务基本完成C.对外开放的立体格局已经形成D.市场在资源配置中的作用日益凸显5.上图为改革开放以后中国国内生产总值增长率(%)。下列解读正确的是()A.①—②表明城市经济体制改革取得显著成效B.②—③体现废除计划经济体制所带来的阵痛C.④—⑤反映国际格局的多极化阻碍经济发展D.⑤—⑥与市场经济体制改革的深入密不可分6.1978年下半年,广东出现“逃港”高潮,仅8月份就达6709人,逃出1814人,1979年春节后又出现“逃港”现象。这一现象直接影响了()A.农村经济体制的改革B.城市经济体制改革的全面启动C.深圳经济特区的设立D.中国对外开放政策的制定7.1877年,《万国公报》刊发文章历数裹足的种种危害;1880年,郑观应批判裹足“极其流弊,难罄形容”;1883年,康有为创办“不缠足会”,对女性“忍气吞声”“毁筋绝骨”的苦痛深表同情。该现象直接反映出()A.有识之士的倡议体现风气开化B.传统女性的社会地位逐渐提高C.女性裹足已引起舆论普遍关注D.废止缠足具有反清的政治色彩8.[2018·山东济南模拟]近代以来,在太平天国运动、戊戌维新、辛亥革命、新文化运动的冲击下,“近自妇女解放声起,离婚别嫁亦日益见多”,女子也逐渐能继承遗产。这说明()A.男女平等成为社会共识B.女权运动推动时代变革C.“西学东渐”改变婚恋观念D.社会变革促进观念转变9.[2018·山东滨州期中]民国时期,京沪铁路公司瞄准了青年男女热衷的蜜月旅游这一市场,效仿西方推广“蜜月旅行”,使得“婚礼铁路”成为时髦的象征。这一现象反映了()A.民主共和观念逐渐深入人心B.新式交通改变了人们的观念C.对西方文化盲目肯定和效仿D.近代中国交通殖民地化特征10.[2018·山西太原月考]1899年,马可尼发出一封电报,电码飞越英国和法国之间的英吉利海峡,通信距离达45千米,后来人们将这一事件作为无线电诞生的标志。同年,中国引进马可尼无线电报机,安装在军事要塞以及军舰上。这反映了()A.中国应用无线电报起步较早B.中国当时仍处于学习西方的器物阶段C.中国在科技上处于领先地位D.中国工业化努力取得巨大成效11.中外报刊都有悠久的发展历史。19世纪中期到20世纪初,报刊实现了从“小众”到“大众”的过程,经历了一次较大的“飞跃”,各类报刊已基本上满足社会各层次的需求,促进了政治思想、工商业、社会生活等信息传播,宣告了大众传播时代的来临。结合所学判断,下列说法错误的是()A.《昭文新报》开创了近代中国人自己办报的先例B.《中外纪闻》编译西方书报,宣扬“中体西用”C.《民报》宣传中国同盟会的民主共和革命思想D.《火星报》宣传了马克思主义和列宁革命思想12.下表为商务印书馆25年来资金增长一览表。据此可知()年份资本(万元)与1897年相...