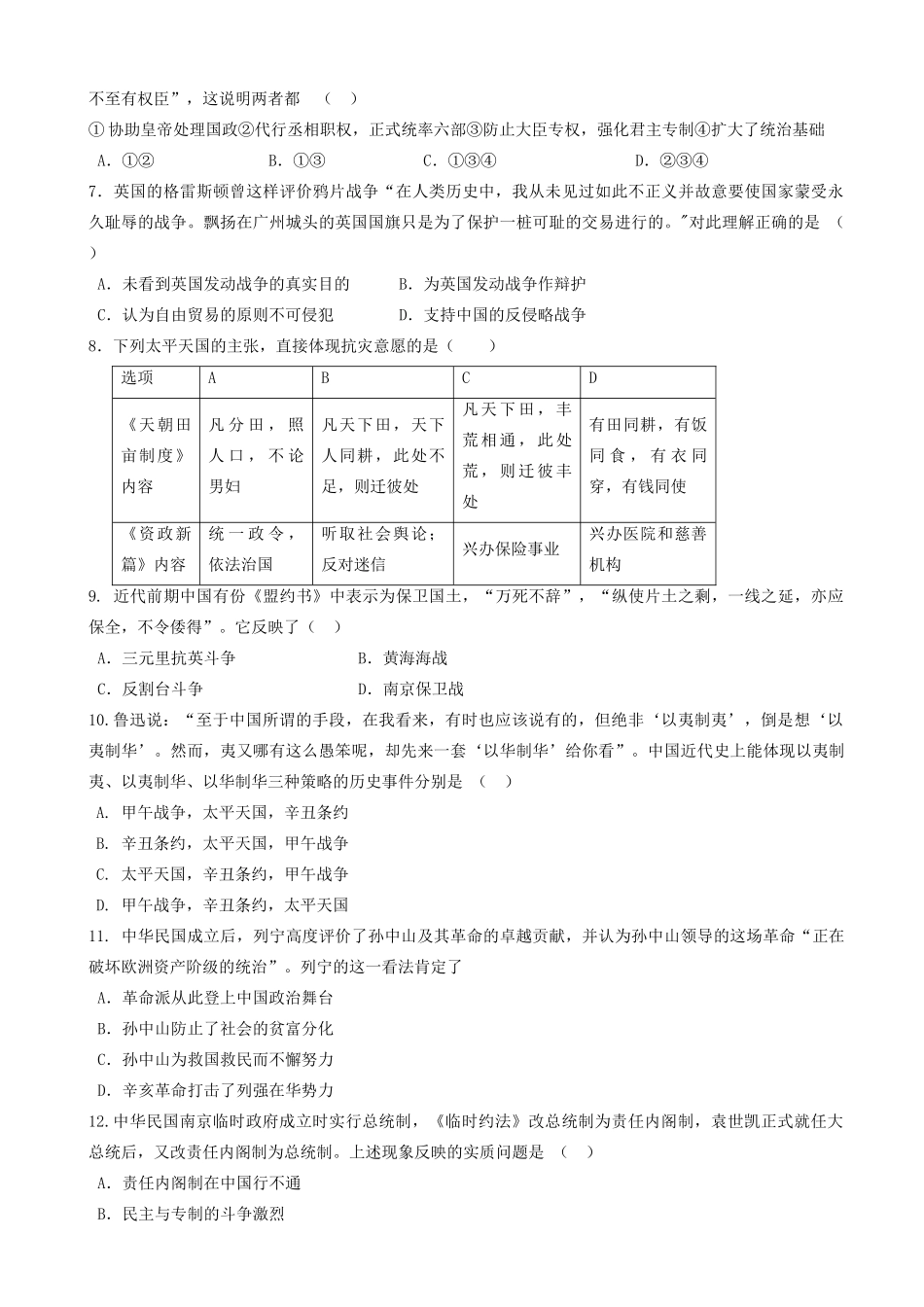

玉溪一中2016——2017学年上学期期末考高一年级历史学科试卷注意事项:1.本试题分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题题)两部分,共8页。2.请把第Ⅰ卷、第Ⅱ卷的答案写在答题卡上。4.本试卷满分100分;考试时间90分钟。第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、选择题(本大题40小题,每小题1.5分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合要求的。)1.“一拜天地,二拜高堂”,是我国旧式婚礼中的惯常礼仪。这种“敬天法祖”民俗出现的制度因源可追溯到()A.世袭制度B.等级制度C.宗法制度D.分封制度2.《史记周本纪》:“(周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。”下列对该材料的理解与史实不相符的是()A.周武王分封诸侯以巩固统治B.先代贵族和功臣均可受到分封C.姬姓贵族在分封对象中居少数D.周武王认为姜尚是灭商的最大功臣3.唐代文学家柳宗元说:“周之失,在于制;秦之失,在于政,不在制”.材料中的两个“制”分别是指()A.分封制和郡县制B.宗法制和郡县制C.分封制和皇帝制D.宗法制和专制主义中央集权制4.中国古代官吏的选拔经历了“世袭制——察举制——九品中正制——科举制”的过程。下列说法与“科举制”相一致的是()A.“世胄蹑高位,英俊沉下僚”B.“平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”C.“立嫡以长不以贤”D.“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”5.下面是某电视专题片中出现的三组镜头,分别反映了不同朝代为解决洪水灾害,中央政府的运作情况①蜀郡洪水为患,丞相与诸卿拿出治理方案,交给皇帝裁决②渝州发生洪灾,中书省按皇帝旨意起草文件交门下省审核后,再交尚书省,尚书省交工部、户部办理③徐州府爆发洪灾,阁臣据皇帝旨意写成诏书,直送工部、户部执行赈灾。据所学知识判断,上述历史场景最早出现的朝代分别是()A.秦、唐、元B.汉、宋、明C.秦、元、清D.秦、唐、明6.《明史》载“(内阁)地居近密,而纶言批答,裁决机宜,悉由票拟,阁权之重,俨然汉.唐宰辅,特不居丞相名耳!”;清代军机处“名臣贤相不胜屈指,类皆小心敬慎,奉公守法。其弊不过有庸臣,断不至有权臣”,这说明两者都()①协助皇帝处理国政②代行丞相职权,正式统率六部③防止大臣专权,强化君主专制④扩大了统治基础A.①②B.①③C.①③④D.②③④7.英国的格雷斯顿曾这样评价鸦片战争“在人类历史中,我从未见过如此不正义并故意要使国家蒙受永久耻辱的战争。飘扬在广州城头的英国国旗只是为了保护一桩可耻的交易进行的。"对此理解正确的是()A.未看到英国发动战争的真实目的B.为英国发动战争作辩护C.认为自由贸易的原则不可侵犯D.支持中国的反侵略战争8.下列太平天国的主张,直接体现抗灾意愿的是()选项ABCD《天朝田亩制度》内容凡分田,照人口,不论男妇凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处凡天下田,丰荒相通,此处荒,则迁彼丰处有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使《资政新篇》内容统一政令,依法治国听取社会舆论;反对迷信兴办保险事业兴办医院和慈善机构9.近代前期中国有份《盟约书》中表示为保卫国土,“万死不辞”,“纵使片土之剩,一线之延,亦应保全,不令倭得”。它反映了()A.三元里抗英斗争B.黄海海战C.反割台斗争D.南京保卫战10.鲁迅说:“至于中国所谓的手段,在我看来,有时也应该说有的,但绝非‘以夷制夷’,倒是想‘以夷制华’。然而,夷又哪有这么愚笨呢,却先来一套‘以华制华’给你看”。中国近代史上能体现以夷制夷、以夷制华、以华制华三种策略的历史事件分别是()A.甲午战争,太平天国,辛丑条约B.辛丑条约,太平天国,甲午战争C.太平天国,辛丑条约,甲午战争D.甲午战争,辛丑条约,太平天国11.中华民国成立后,列宁高度评价了孙中山及其革命的卓越贡献,并认为孙中山领导的这场革命“正在破坏欧洲资产阶级的统治”。列宁的这一看法肯定了A.革命派从此登上中国政治舞台B.孙中山防止了社会的贫富分化C.孙中山为救国...