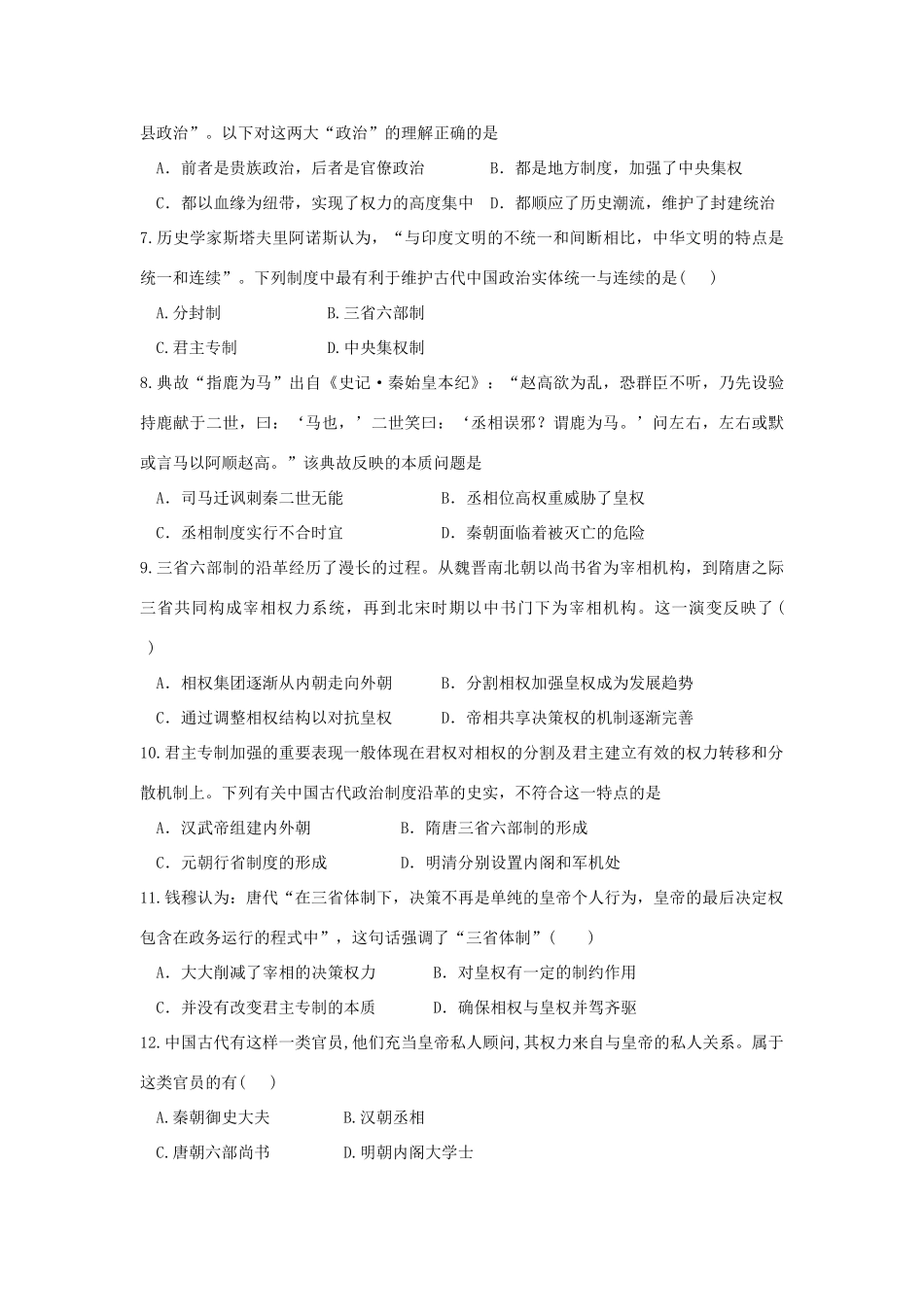

2017-2018学年高一第一次月考历史试卷考试时间:90分钟;第I卷(选择题)一、选择题(本题共30道小题,每小题2.5分,共75分)1.《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”该材料反映了西周分封制A.同姓亲族的封地居于富庶之地B.同姓亲族的封地处在战略要地C.同姓亲族是分封的主体D.通过分封,周人的势力范围不断扩大2.请仔细观察下表,按照西周宗法制的规定,有资格继承王位的是()3.战国以前,“百姓”是对贵族的总称;战国以后,“百姓”成为民众的通称。导致这一变化的主要原因是A.分封制的加强B.宗法制的衰落C.百家争鸣局面的出现D.井田制的推行4.从整个中国历史的角度看,西周作为短暂的一瞬消失了,但创始于斯的宗法组织和宗法结构并没有随之在政治制度上一起消失。自秦以后的中国封建杜会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征又都具有浓厚深刻的宗法色彩。材料主要说明了A.宗法制存在于整个封建社会B.宗法制有效地维护了西周的统治C.宗法制深刻影响了封建统治D.宗法制保证了封建统治的稳定性5.有人认为,中国古代政治从宗周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这里的“现代化”内涵是()A.从贵族政治到平民政治B.从君主专制到君民共主C.国家管理制度化、有序化D.从礼仪规范到中央集权6.国学大师钱穆认为中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”的理解正确的是A.前者是贵族政治,后者是官僚政治B.都是地方制度,加强了中央集权C.都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中D.都顺应了历史潮流,维护了封建统治7.历史学家斯塔夫里阿诺斯认为,“与印度文明的不统一和间断相比,中华文明的特点是统一和连续”。下列制度中最有利于维护古代中国政治实体统一与连续的是()A.分封制B.三省六部制C.君主专制D.中央集权制8.典故“指鹿为马”出自《史记·秦始皇本纪》:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验持鹿献于二世,曰:‘马也,’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。’问左右,左右或默或言马以阿顺赵高。”该典故反映的本质问题是A.司马迁讽刺秦二世无能B.丞相位高权重威胁了皇权C.丞相制度实行不合时宜D.秦朝面临着被灭亡的危险9.三省六部制的沿革经历了漫长的过程。从魏晋南北朝以尚书省为宰相机构,到隋唐之际三省共同构成宰相权力系统,再到北宋时期以中书门下为宰相机构。这一演变反映了()A.相权集团逐渐从内朝走向外朝B.分割相权加强皇权成为发展趋势C.通过调整相权结构以对抗皇权D.帝相共享决策权的机制逐渐完善10.君主专制加强的重要表现一般体现在君权对相权的分割及君主建立有效的权力转移和分散机制上。下列有关中国古代政治制度沿革的史实,不符合这一特点的是A.汉武帝组建内外朝B.隋唐三省六部制的形成C.元朝行省制度的形成D.明清分别设置内阁和军机处11.钱穆认为:唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”,这句话强调了“三省体制”()A.大大削减了宰相的决策权力B.对皇权有一定的制约作用C.并没有改变君主专制的本质D.确保相权与皇权并驾齐驱12.中国古代有这样一类官员,他们充当皇帝私人顾问,其权力来自与皇帝的私人关系。属于这类官员的有()A.秦朝御史大夫B.汉朝丞相C.唐朝六部尚书D.明朝内阁大学士13.钱穆在《中国历代政治得失》中称:“皇室的权,总是逐步升,政府的权,总是逐步降。这也是中国传统政治上的大毛病。”下列史实可以为此观点的成立提供依据的是()A.秦朝推行郡县制B.汉武帝颁布推恩令C.北宋文官任知州D.明朝废除丞相制度14.清代的军机处设在隆宗门内、乾清门两侧,严禁外人进入。皇帝召见军机大臣时,连太监也须退出。这体现了该机构的特点是()A.机构简单B.处事机密C.位高权重D.职能法定15.汉武帝颁布“推恩令”,规定诸侯王死后,除了嫡长子继承王位外,其他子弟也可以受封土地为列侯。此项措施的实施使得()A.汉初以来的分封制被废除B.宗法制得以重...