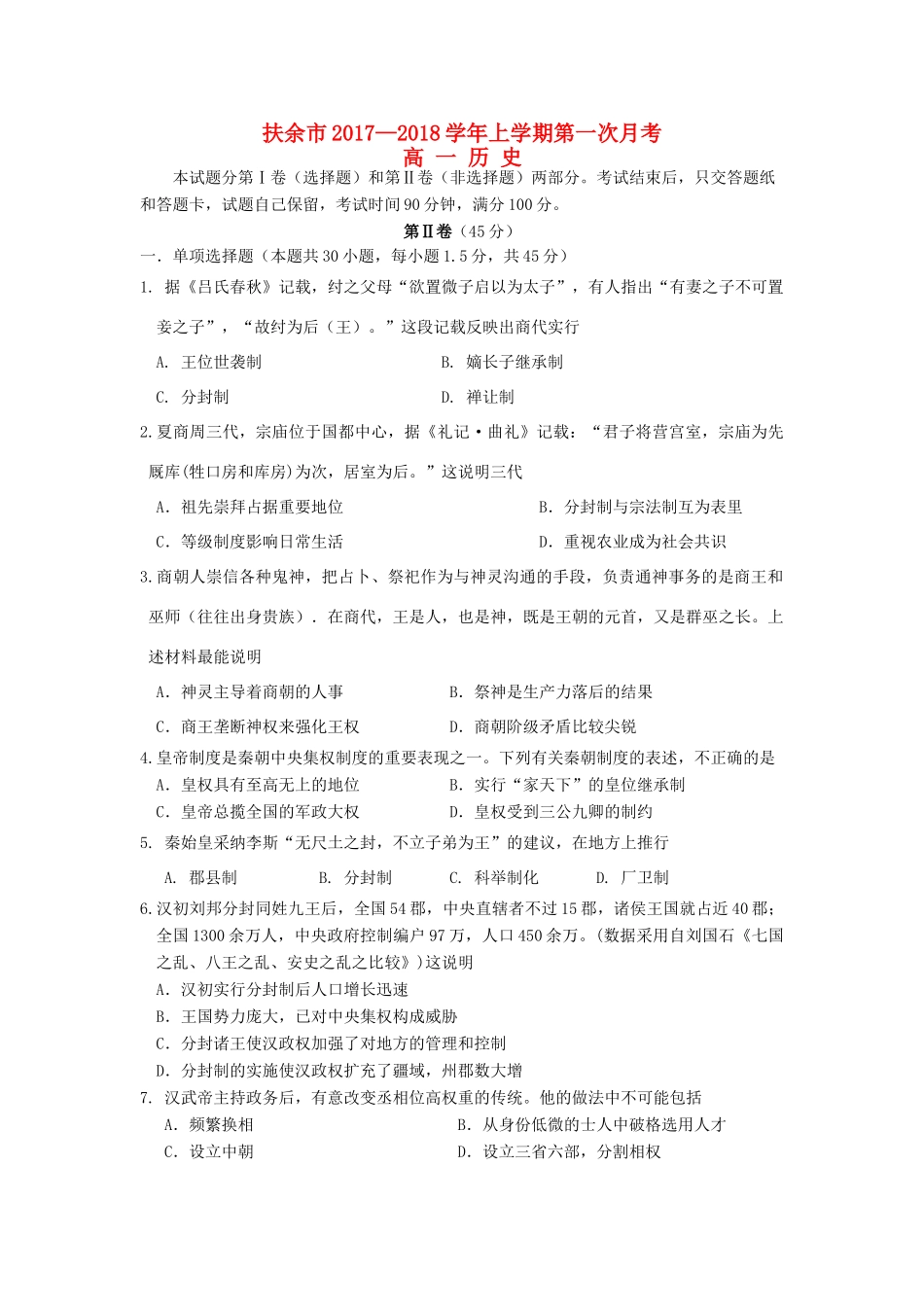

扶余市2017—2018学年上学期第一次月考高一历史本试题分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。考试结束后,只交答题纸和答题卡,试题自己保留,考试时间90分钟,满分100分。第Ⅱ卷(45分)一.单项选择题(本题共30小题,每小题1.5分,共45分)1.据《吕氏春秋》记载,纣之父母“欲置微子启以为太子”,有人指出“有妻之子不可置妾之子”,“故纣为后(王)。”这段记载反映出商代实行A.王位世袭制B.嫡长子继承制C.分封制D.禅让制2.夏商周三代,宗庙位于国都中心,据《礼记·曲礼》记载:“君子将营宫室,宗庙为先厩库(牲口房和库房)为次,居室为后。”这说明三代A.祖先崇拜占据重要地位B.分封制与宗法制互为表里C.等级制度影响日常生活D.重视农业成为社会共识3.商朝人崇信各种鬼神,把占卜、祭祀作为与神灵沟通的手段,负责通神事务的是商王和巫师(往往出身贵族).在商代,王是人,也是神,既是王朝的元首,又是群巫之长。上述材料最能说明A.神灵主导着商朝的人事B.祭神是生产力落后的结果C.商王垄断神权来强化王权D.商朝阶级矛盾比较尖锐4.皇帝制度是秦朝中央集权制度的重要表现之一。下列有关秦朝制度的表述,不正确的是A.皇权具有至高无上的地位B.实行“家天下”的皇位继承制C.皇帝总揽全国的军政大权D.皇权受到三公九卿的制约5.秦始皇采纳李斯“无尺土之封,不立子弟为王”的建议,在地方上推行A.郡县制B.分封制C.科举制化D.厂卫制6.汉初刘邦分封同姓九王后,全国54郡,中央直辖者不过15郡,诸侯王国就占近40郡;全国1300余万人,中央政府控制编户97万,人口450余万。(数据采用自刘国石《七国之乱、八王之乱、安史之乱之比较》)这说明A.汉初实行分封制后人口增长迅速B.王国势力庞大,已对中央集权构成威胁C.分封诸王使汉政权加强了对地方的管理和控制D.分封制的实施使汉政权扩充了疆域,州郡数大增7.汉武帝主持政务后,有意改变丞相位高权重的传统。他的做法中不可能包括A.频繁换相B.从身份低微的士人中破格选用人才C.设立中朝D.设立三省六部,分割相权8.《旧唐书》中载:“天宝中,缘边御戎之地,置八节度使……赐之旌节……专制军事。”由此可知,唐朝设节度使的本意为A.驻军边陲,防止外来民族侵扰B.加强中央对地方的控制,拥有政治自主权、财权等C.主持沿边地区政务,加强对边疆地区的开发D.加强同少数民族的友好合作9.宋太祖说:“国家若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预防。惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。”为此,北宋采取的措施有①解除统军大将和地方节度使的兵权②分军权与地方③由中央掌控地方财政④派文官管理地方政务A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④10.“今我朝罢承相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”这里的“我朝”应是A.宋朝B.元朝C.明朝D.清朝11.如图分别反映了汉、唐、明、清四朝中枢的演变过程,空白处应该填写A.三公九卿制B.内阁制C.二府三司制D.一省制12.据《明史》记载:朱元璋所设殿阁之职,对国家事务“鲜所参决”;“自正统后,始专命内阁条旨”;而“终天顺之世,李贤为首辅,吕原、彭时佐之”。以上变化表明A.内阁首辅专权现象严重B.内阁已成为法定中央行政机构C.内阁取代六部掌管行政D.内阁拥有参与国事决策的权力13.“内阁的意义就在于它在一定程度上阻止了皇权的腐化,维系明代政治一个相对稳定的状态,内阁的发展实际上是内阁重新宰相化的变型发展。”以上材料表明内阁的设立A.对皇权有制约作用,有利于政治稳定B.协调了君相矛盾,是对抗皇权的文官代表C.名义上是皇帝的幕僚,实质上等同于宰相D.是皇帝顾问的特定秘书机构,无实权14.中国古代出现过不少皇帝权利受到凌夷,无力或不能执掌权柄的现象,这些人或受制于母后、外戚,或受制于宦官、权臣、地方割据势力,导致权力萎缩或丧失。出现这种现象的根源是A.三纲五常受到挑战B.宗法观念丧失殆尽C.君主权力至高无上D.皇帝权利暂时旁落15.明初,中枢机构设置结束了1600多年的宰相制度。此后,“六部”的运行方式是A.直接对皇帝负责B.受命于殿...