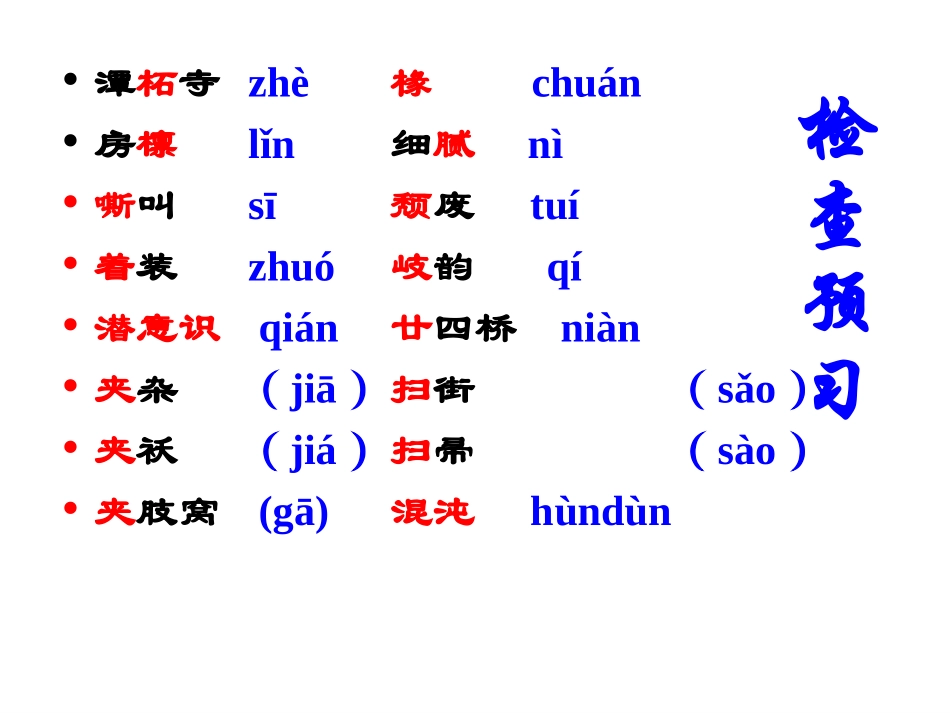

一.导入一年四季,春夏秋冬,秋,以其特有的魅力吸引了无数的文人墨客。也留下了无数描写秋的佳作。1、春花(秋月)何时了,往事知多少。(李煜《虞美人》)2、落霞与孤骜齐飞,(秋水)共长天一色。(王勃《滕王阁序》)3、女娲炼石补天处,石破天惊逗(秋雨)。(李贺《李凭箜篌引》)4、长风万里送(秋雁),对此可以酣高楼。(李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)相同的秋天,为什么在不同人眼中各各不同一处自然风景就是一个心灵世界秋天像一条深沉的河流在歌唱,河流两岸还荡漾着我美丽的思想。——梁小斌《我热爱秋天的风光》•潭柘寺椽•房檩细腻•嘶叫颓废•着装岐韵•潜意识廿四桥•夹杂扫街•夹袄扫帚•夹肢窝混沌zhèchuánlǐnnìsītuízhuóqíqiánniàn(jiā)(sǎo)(jiá)(sào)(gā)hùndùn检查预习二、探讨文本,理清结构1、破题感知“故都”北平,即现在的北京。作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢?参考:北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。譬如:漂泊在外者称自己魂牵梦萦的家乡为“故乡”,对与自己友情深厚的朋友称“故人”。从“秋”字可以看出,文章描写的是秋景。从标题看-这是一篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。2.入题:在作者笔下,“故都的秋”呈现出什么特点?明确:清、静、悲凉。课文原句:“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”作用:此句提纲挈领,统摄全文,是这篇散文的文眼3.理清思路:①生齐读1~2段,说一说这两段主要写了什么?明确:这两段主要是用对比手法写对北国、南国之秋的不同感受,写出了作者对北国之秋的向往之情。②请同学们说说,3~10段,具体写了哪些景物?并用简洁的文字概括。明确:秋晨所见:破屋浓茶小院碧天鸽声日光残垣蓝朵秋草(视觉、听觉)秋槐落蕊:触觉秋蝉残声:听觉秋雨话凉:都市闲人秋日胜果:枣树这五幅秋景图体现了故都之秋“清、静、悲凉”的特点。③请同学们找出这篇文章中的议论性的段落,说说其作用。明确:“点出足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧”索的感触来的这一句,作用:作者进一步赞颂了中国北方的秋更有深味。④齐读最后两段,明确内容。明确:与开头呼应,写出了南国之秋的色味不如北国之秋,抒发了对故都之秋的无限眷念之情。⑤合作研讨:故都之秋,可写的景物很多。如颐和园秋色、香山红叶、长城秋景等等,这些都是名胜古迹;文中也提“到了在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的”钟声,为什么作者不选取这些景来写呢?明确:“”郁达夫写故都的秋,“”“”“”紧扣住清静悲凉的特点,不用浓墨重彩,而是用平凡的词语、平凡常见的景物来表现故都的秋的味、秋的色、秋的意境和姿态。本体——南国的秋与北国的秋黄酒——白干稀饭——馍馍鲈鱼——大蟹黄犬——骆驼喻体比喻北国之秋:清、静、悲凉的秋味浓。抑彼扬此,表达作者对故都之秋的热爱。对比烘托北国之秋——南国之秋⑥第十三段运用了什么修辞手法?抒发了作者怎样的感情?秋味浓郁4.讨论:作者将故都之秋,写得优美而又动人,“”却为什么会有悲凉之感呢?明确:①个人经历:郁达夫三岁丧父,17岁便随长兄一起赴日本留学。在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。这种坎坷的经历,形成其抑郁善感的性格。1930年,他参加了中国左翼作家联盟,常受到白色恐怖的威胁。1922~1934年间,辗转于上海、杭州、北京,居无定所,饱尝漂泊之苦。②社会背景:此文写于1934年。此时的中国,连年战乱,民不聊生;郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生的愁苦和哀痛。因此,“”作者描写的心中的悲凉已不仅仅是故都赏景的心态,而是对整个人生和民族命运的感悟。这种感受,在当时其他一些作家的作品中,也有痕迹。③写作理念:在文艺观和审美观方面,郁达夫提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水的遁世文学”。④传统文化因子:悲...