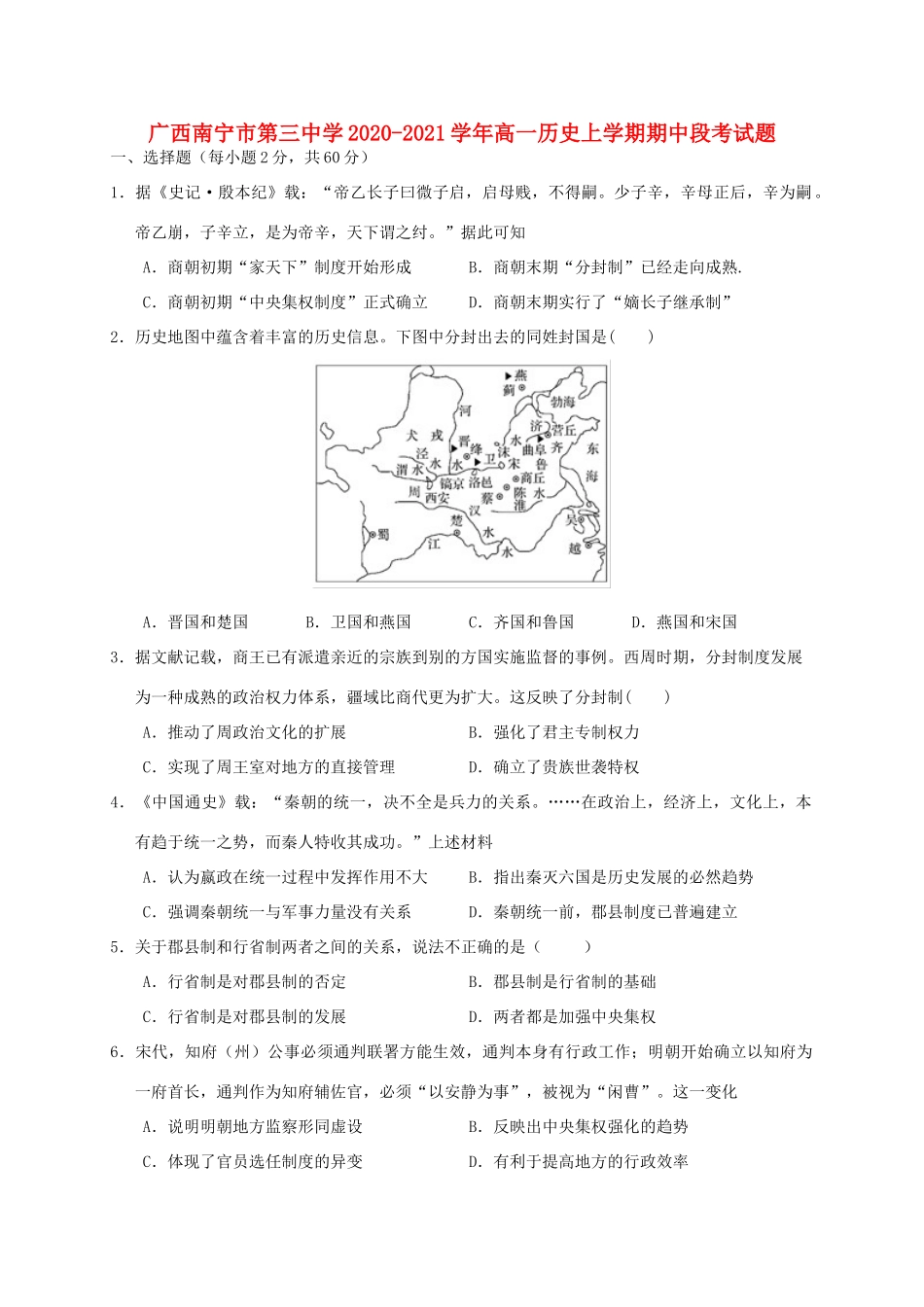

广西南宁市第三中学2020-2021学年高一历史上学期期中段考试题一、选择题(每小题2分,共60分)1.据《史记·殷本纪》载:“帝乙长子曰微子启,启母贱,不得嗣。少子辛,辛母正后,辛为嗣。帝乙崩,子辛立,是为帝辛,天下谓之纣。”据此可知A.商朝初期“家天下”制度开始形成B.商朝末期“分封制”已经走向成熟.C.商朝初期“中央集权制度”正式确立D.商朝末期实行了“嫡长子继承制”2.历史地图中蕴含着丰富的历史信息。下图中分封出去的同姓封国是()A.晋国和楚国B.卫国和燕国C.齐国和鲁国D.燕国和宋国3.据文献记载,商王已有派遣亲近的宗族到别的方国实施监督的事例。西周时期,分封制度发展为一种成熟的政治权力体系,疆域比商代更为扩大。这反映了分封制()A.推动了周政治文化的扩展B.强化了君主专制权力C.实现了周王室对地方的直接管理D.确立了贵族世袭特权4.《中国通史》载:“秦朝的统一,决不全是兵力的关系。……在政治上,经济上,文化上,本有趋于统一之势,而秦人特收其成功。”上述材料A.认为嬴政在统一过程中发挥作用不大B.指出秦灭六国是历史发展的必然趋势C.强调秦朝统一与军事力量没有关系D.秦朝统一前,郡县制度已普遍建立5.关于郡县制和行省制两者之间的关系,说法不正确的是()A.行省制是对郡县制的否定B.郡县制是行省制的基础C.行省制是对郡县制的发展D.两者都是加强中央集权6.宋代,知府(州)公事必须通判联署方能生效,通判本身有行政工作;明朝开始确立以知府为一府首长,通判作为知府辅佐官,必须“以安静为事”,被视为“闲曹”。这一变化A.说明明朝地方监察形同虚设B.反映出中央集权强化的趋势C.体现了官员选任制度的异变D.有利于提高地方的行政效率7.唐玄宗时,改政事堂名为“中书门下”,其政事堂印亦改为中书门下之印。皇帝的命令必须经政事堂会议议决通过,并且加盖“中书门下之印”,方可颁行生效。据此可知A.政事堂掌握最高决策权B.政事堂的权力高于皇权C.皇权受到政事堂的限制D.中书门下统领六部百官8.西汉初期各郡国举孝廉的人数相同。东汉和帝进行改革,有20万人的郡县每年举孝廉1人,不足20万人的每两年举孝廉1人,不足10万人的每三年举孝廉1人。和帝改革后的察举制A.体现了差别平等B.削弱了世家特权C.增加了选拔人数D.限制了王国势力9.柳宗元在《封建论》中说:“有叛人而无叛吏,人怨于下而吏畏于上……有叛国而无叛郡……失不在于州而在于兵,有叛将而无叛州……。”这些现象对应的朝代分别是A.西周、秦朝、西汉B.战国、秦朝、西汉C.秦朝、西汉、三国D.秦朝、西汉、唐朝10.据《资治通鉴》记载,贞观初年,唐太宗签署了征兵18岁以下体壮者的敕书,但魏征就是不肯署敕,结果把这事闹黄了。魏征是门下省正五品的给事中,居然有权阻止最高指示的下达,这说明A.唐朝门下省有权参与中央最高决策B.唐代尊卑等级秩序不是很严格C.唐朝君主至高无上的地位开始动摇D.门下省有草拟和审核诏令大权11.“(唐朝科举制度)考核资叙郡县乡里名籍,父祖管兵,内外族婚……(严禁)刑家之子、工商殊类(应试)”。从中我们可以了解到①唐朝科举制度以门第出身为选材标准②唐朝科举考试有资格限制③唐朝时期深受重农抑商思想影响④唐朝科举有严格的管理制度A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④12.明朝内阁对皇帝“不合理”的诏旨,可以拒绝草拟,封还执奏。皇帝不满内阁意见发回重拟时,如果内阁认为自己的意见正确,可以拒绝重拟,以原票封进。对此理解正确的是A.明朝内阁掌握了决策权B.明朝内阁参与机密事务的决策C.明朝政治初露民主端倪D.明朝君主专制较前代有所弱化13.军机处建立后,“军国大计,罔不总揽。……盖隐然执政之府也。”下列关于军机处的理解准确的是A.军机处主要处理西北军务B.军机处是传达皇帝决策的机构C.军机大臣实现了大权独揽D.军机大臣拥有很大的决策权14.某历史学家指出:“在雅典不同政治派别,激烈斗争、相持不下时,陶片放逐法无异于一次全民公决,全体雅典公民是最高审判官和仲裁者,对立的派别要由他们评判是非,决定取舍。”作者旨在A.强调雅典陶片放逐法的优...