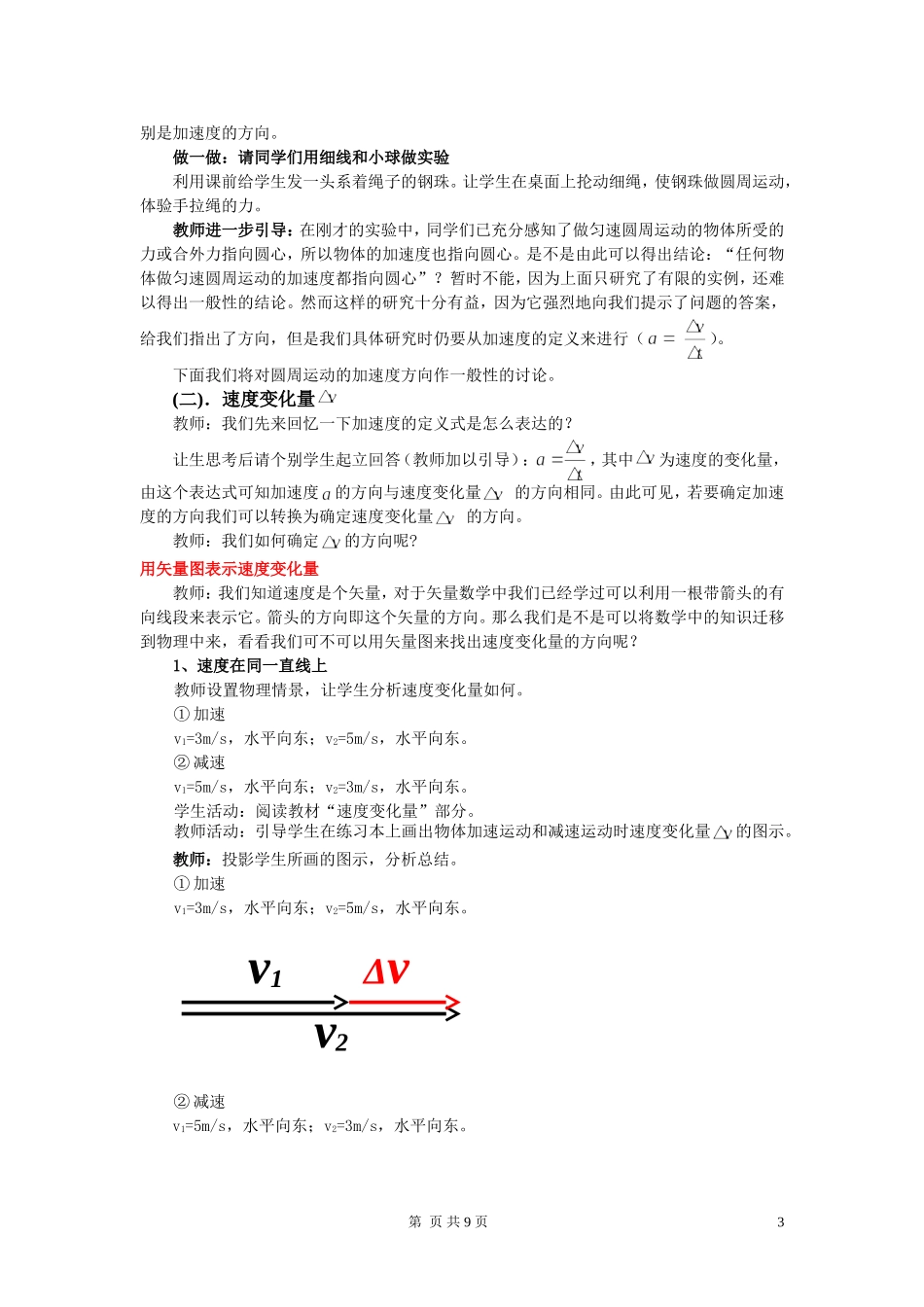

人教版高一年级《向心加速度》的教学设计一、设计思想在新课标的大背景下,课堂教学从过分注重知识的传承转变为从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面培养学生,所以本教学设计通过几个实例的引入,进一步认识加速度的方向与速度方向的关系,为研究向心加速度的方向打下了基础。为理解加速度与速度方向的关系,通过创设情景研究在一条直线上的变速运动过渡到曲线运动,这种由简单到复杂,由特殊到一般的思维方法,使学生更容易学习和理解,由平行四边形定则得出的三角形法则,较好地突破了速度与速度变化量的方向关系这个教学难点,做到既重视过程又重视结论,为后面用极限思维的方法进一步论证向心加速度方向和推导向心加速度的公式做好铺垫。达到培养学生严谨的科学态度和科学的推理能力。本节课在多媒体、实验、板书的运用上,相互补充,克服了单一媒体运用的呆板的课堂教学形式,对整合课堂教学资源,起到了一定的作用。幻灯片所展示的各种生动、活泼、有趣的图片,激发学生探究知识的欲望和积极性。二、教材分析1.课程标准对本节课的教学内容要求是“知道向心加速度”。学科教学指导意见中对本节课教学内容的要求是:基本要求:1)知道匀速圆周运动是变速运动,具有指向圆心的加速度——向心加速度。2)知道向心加速度的表达式,并会用来进行简单的计算。3)能根据问题情景选择合适的向心加速度的表达式。发展要求:1)会用矢量图表示速度变化量与速度之间的关系。2)加深理解加速度与速度、速度变化量的区别。3)体会匀速圆周运动向心加速度方向的分析方法。4)知道向心加速度的公式也适用于变速圆周运动,知道变速圆周运动的向心加速度的方向。说明:1)不要求分析变速圆周运动的加速度问题。2)不要求掌握向心加速度公式的推导方法。2.“向心加速度”编排在物理必修2第六章第六节,也是本章第三单元圆周运动的第二节,本节课是从一般性的结论入手,利用矢量运算,在普遍情况下得出做圆周运动的物体的加速度方向指向圆心的结论后,进一步得出了向心加速度的大小。学好这部分的知识,可以为下节课“向心力”埋下伏笔,从而方便地从理论角度出发,根据牛顿第二运动定律,得出做匀速圆周运动物体受到的合外力方向和大小得出一般性结论。3.本课的内容在初中阶段并没有涉及,对学生来说是个崭新的课题。三、学情分析1.高一学生认识事物的特点是:开始从具体的形象思维向抽象逻辑思维过渡,但思维还常常与感性经验直接相联系,仍需具体形象的图片画面来支持。2.学生在初中时没有接触过向心加速度的概念。3.学生已学习过矢量知识,但将其应用到物理中来,理解上会感到一定的困难,在教学中应注重讲解思想方法,对定量计算不做要求。四、教学目标㈠知识与技能第页共9页11.理解向心加速度的概念、公式及物理意义。2.培养学生应用向心加速度分析问题、解决问题的能力。㈡过程与方法1.通过具体实例,引发学生思考、分析、归纳,从而培养学生的分析、归纳能力。2.掌握确定向心加速度的方向和大小的方法——微元法。3.让学生充分体会认识世界的方法:大胆假设、小心求证。㈢情感态度与价值观通过向心加速度的方向及公式来指导学习,培养学生认识未知世界要有敢于猜想的勇气和严谨的科学态度。五、教学重点难点确定向心加速度的方向。六、教学策略与手段分组讨论法、推理法、分析归纳法、探究方法。七、课前准备投影仪、多媒体、课件、钢球、细绳(课前给学生发一头系着绳子的钢珠)八、教学过程通过前面的学习,我们已经知道,做曲线运动的物体速度一定是变化的。即使是我们上一堂课研究的匀速圆周运动,其方向仍在不断变化着。换句话说,做曲线运动的物体,一定有加速度。圆周运动是曲线运动,那么做圆周运动的物体,加速度的大小和方向如何确定呢?——这就是我们今天要研究的课题(一)、感知加速度的方向用PPT请同学们看两例:教师问:<1>图1中地球受到什么力的作用?这个力可能沿什么方向?<2>图2中小球受到几个力的作用?这几个力的合力沿什么方向?学生<1>:(可能回答)感觉上应该受到指向太阳的引力作用。学生<2>:小球受到重力、支持力和绳子的拉力三个力的作用...