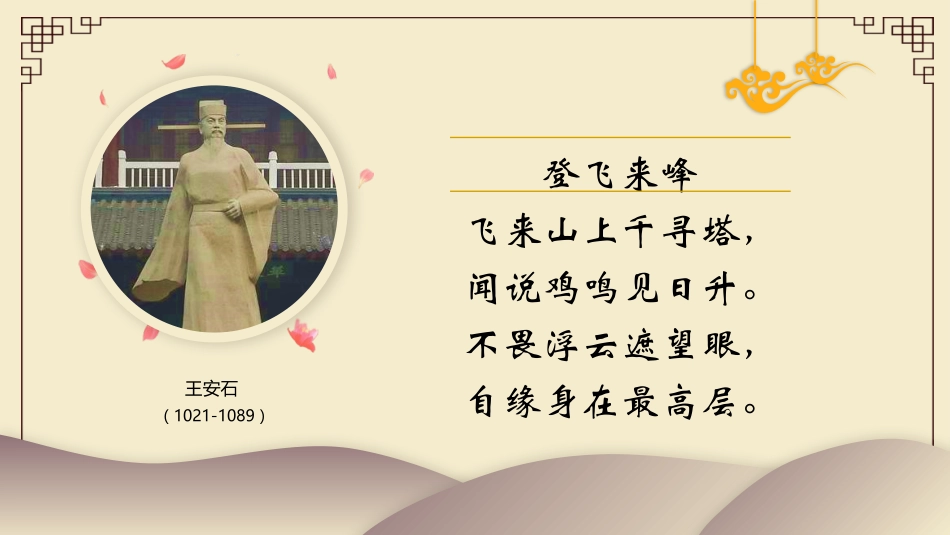

——白思雨2019·4·17(1021-1089)王安石登飞来峰飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。诵读全文,找出文章结构中承上启下的关键句。具体指代上文哪种情况?“于是余有叹焉。”1.齐读课文1~2段,概括内容2.小组合作,画出褒禅山的空间方位图慧空禅院慧空禅院后洞华山洞(华阳洞、前洞)泉水褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍於其址,而卒葬之;以故其後名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百馀步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。五里其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,──所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,──谓之後洞。五六里空间方位图3.思考、勾画关键字来填写大屏幕上列出的空缺处。前洞情况,前洞洞壁上题记之人,其后洞情况,后洞洞壁上题记的人,因为退出来,心情是,往洞里走愈深愈,其见愈而随洞深入,题记者。平旷众窈、寒少胆怯悔难奇少文章结构中承上启下的关键句:收获与感悟“于是余有叹焉。”有哪些?•把握作者的写作手法与思路于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。//夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。//有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。//有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。//然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。•志、力、物三者的关系是并列的吗?作者有没有格外强调的一点?“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”。投入、付出、主观能动性(1021-1089)王安石嘉祐三年(公元1085年)王安石上万言书,提出变法主张。神宗熙宁二年(公元1069年)任参知政事。次年任宰相,依靠神宗,实行变法。因保守派反对,新法迭遭阻碍。熙宁七年辞退,次年再相;九年再辞,退居江宁(今江苏南京),封荆国公,世称王荆公。王安石一生从政坚韧不拔,他在宋神宗时作宰相,认准了“变法”于国有利,决心推行新法,尽管守旧派强烈反对,他却毫不动摇,被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”。(1021-1089)王安石《宋史·王安石列传》有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这是本文哪一观点的发展?“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”?探究记叙和议论的关系把握作者的写作手法与思路从一件小事讲出自己的道理来,这也就是我们常说的“缘事说理”,从记游到修身治学道理的阐发,从重温已往的经验到生发出自己的感慨。这就是“以小见大”的立意方法。一滴水可以折射太阳的光芒,一件小事可以生发出一个深刻的大道理来,这篇文章就是“以小见大”立意方法的一个典型的例子。你能不能根据自己以往游览祖国名山大川的经历,仿照作者缘事说理的手法,写一段150~200字的小片段,阐发自己的哲思?•课堂小结可以说“志”“力”“物”这三个条件用于游览风光,可以寻幽探奇;用于治学,可以“深思慎取”,寻根究底。当然,“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”?马克思曾说:“在科学上是没有平坦的大路可走的,只有在那崎岖小路上攀登不畏劳苦的人,才有希望达到光辉的顶点。”所以,无论治学、立业都必须有坚强的意志,有百折不挠的精神,有深思而慎取的态度;意志不坚,浅尝辄止是不可能取得成功的。