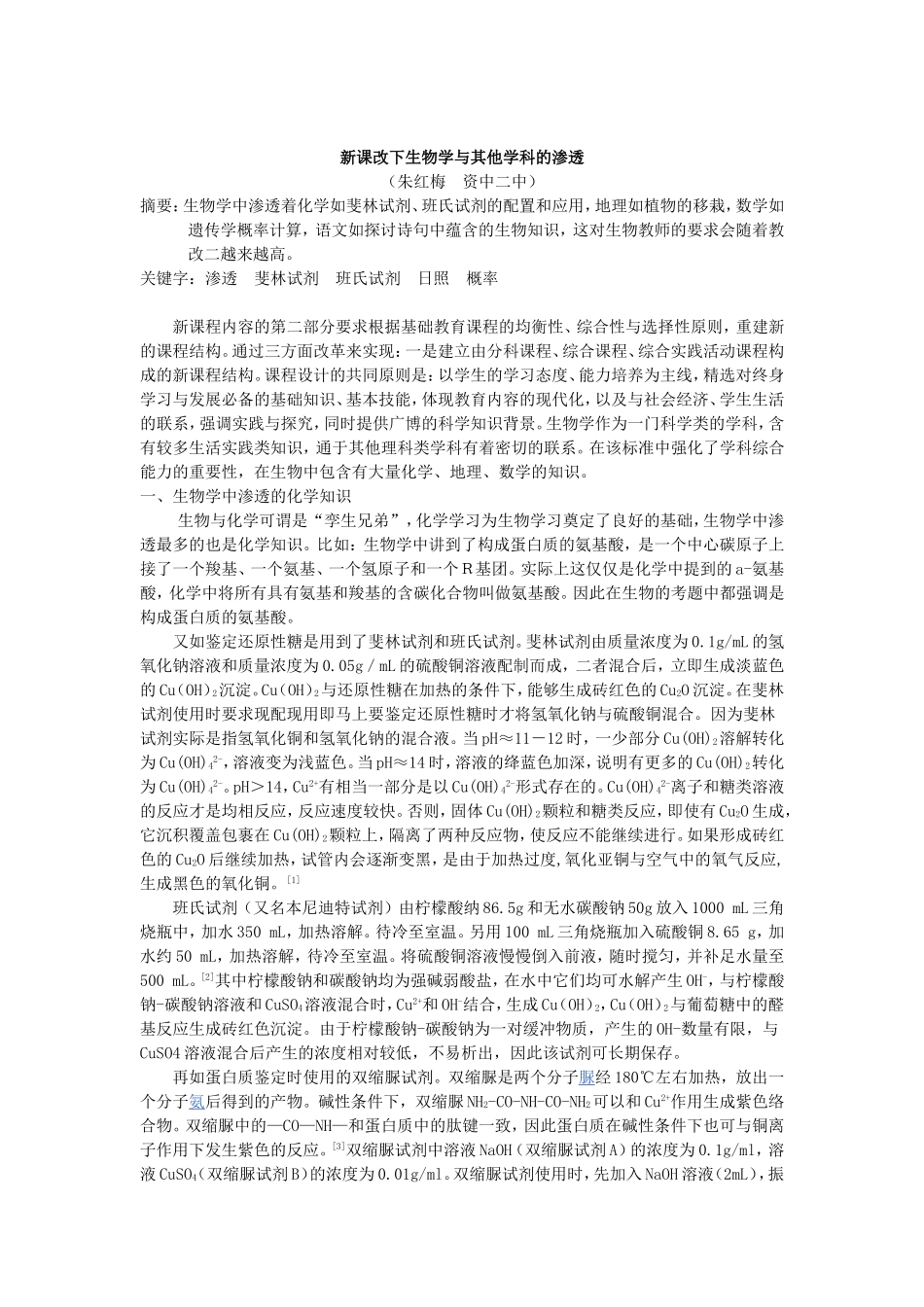

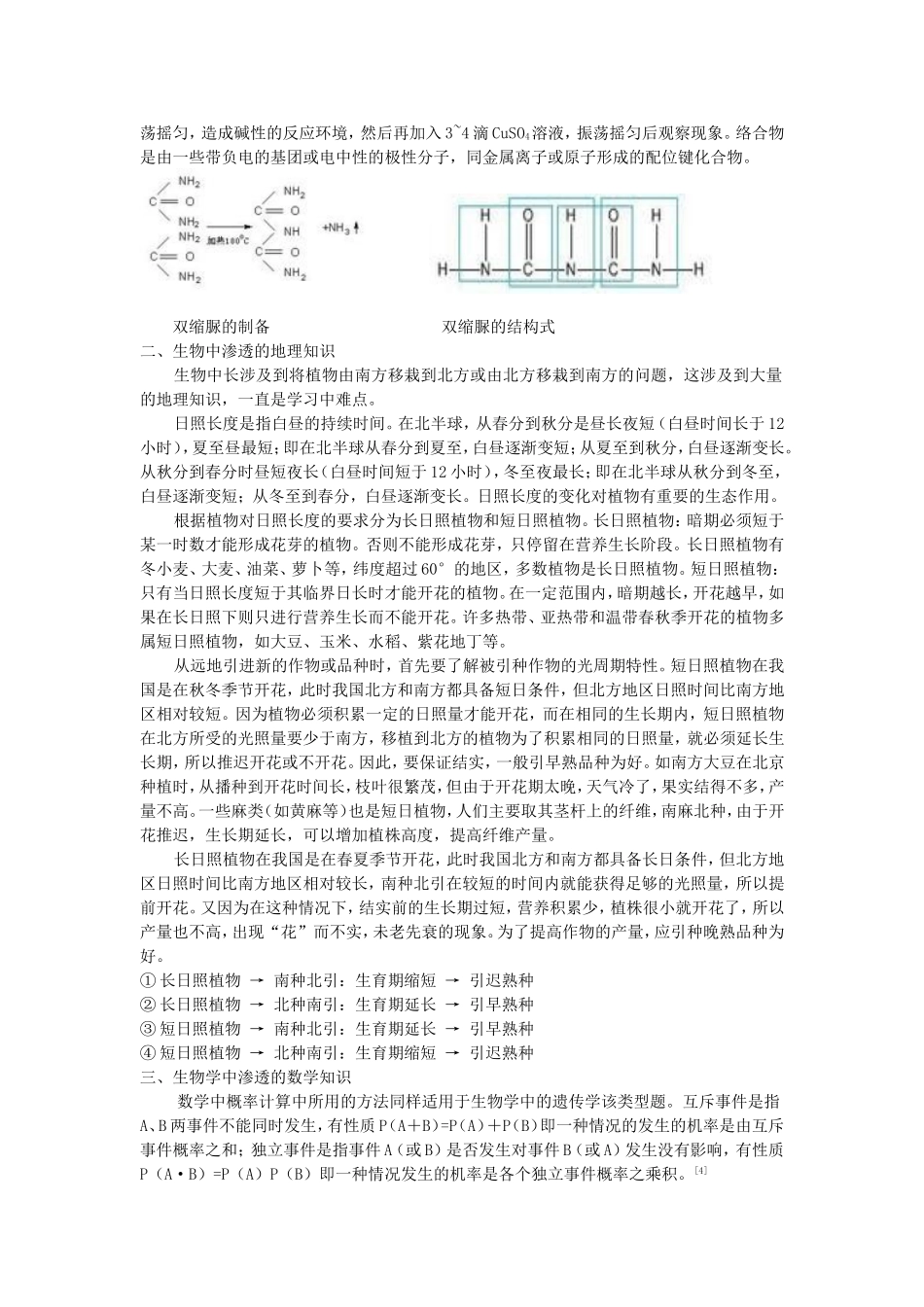

新课改下生物学与其他学科的渗透(朱红梅资中二中)摘要:生物学中渗透着化学如斐林试剂、班氏试剂的配置和应用,地理如植物的移栽,数学如遗传学概率计算,语文如探讨诗句中蕴含的生物知识,这对生物教师的要求会随着教改二越来越高。关键字:渗透斐林试剂班氏试剂日照概率新课程内容的第二部分要求根据基础教育课程的均衡性、综合性与选择性原则,重建新的课程结构。通过三方面改革来实现:一是建立由分科课程、综合课程、综合实践活动课程构成的新课程结构。课程设计的共同原则是:以学生的学习态度、能力培养为主线,精选对终身学习与发展必备的基础知识、基本技能,体现教育内容的现代化,以及与社会经济、学生生活的联系,强调实践与探究,同时提供广博的科学知识背景。生物学作为一门科学类的学科,含有较多生活实践类知识,通于其他理科类学科有着密切的联系。在该标准中强化了学科综合能力的重要性,在生物中包含有大量化学、地理、数学的知识。一、生物学中渗透的化学知识生物与化学可谓是“孪生兄弟”,化学学习为生物学习奠定了良好的基础,生物学中渗透最多的也是化学知识。比如:生物学中讲到了构成蛋白质的氨基酸,是一个中心碳原子上接了一个羧基、一个氨基、一个氢原子和一个R基团。实际上这仅仅是化学中提到的a-氨基酸,化学中将所有具有氨基和羧基的含碳化合物叫做氨基酸。因此在生物的考题中都强调是构成蛋白质的氨基酸。又如鉴定还原性糖是用到了斐林试剂和班氏试剂。斐林试剂由质量浓度为0.1g/mL的氢氧化钠溶液和质量浓度为0.05g/mL的硫酸铜溶液配制而成,二者混合后,立即生成淡蓝色的Cu(OH)2沉淀。Cu(OH)2与还原性糖在加热的条件下,能够生成砖红色的Cu2O沉淀。在斐林试剂使用时要求现配现用即马上要鉴定还原性糖时才将氢氧化钠与硫酸铜混合。因为斐林试剂实际是指氢氧化铜和氢氧化钠的混合液。当pH≈11-12时,一少部分Cu(OH)2溶解转化为Cu(OH)42-,溶液变为浅蓝色。当pH≈14时,溶液的绛蓝色加深,说明有更多的Cu(OH)2转化为Cu(OH)42-。pH>14,Cu2+有相当一部分是以Cu(OH)42-形式存在的。Cu(OH)42-离子和糖类溶液的反应才是均相反应,反应速度较快。否则,固体Cu(OH)2颗粒和糖类反应,即使有Cu2O生成,它沉积覆盖包裹在Cu(OH)2颗粒上,隔离了两种反应物,使反应不能继续进行。如果形成砖红色的Cu2O后继续加热,试管内会逐渐变黑,是由于加热过度,氧化亚铜与空气中的氧气反应,生成黑色的氧化铜。[1]班氏试剂(又名本尼迪特试剂)由柠檬酸纳86.5g和无水碳酸钠50g放入1000mL三角烧瓶中,加水350mL,加热溶解。待冷至室温。另用100mL三角烧瓶加入硫酸铜8.65g,加水约50mL,加热溶解,待冷至室温。将硫酸铜溶液慢慢倒入前液,随时搅匀,并补足水量至500mL。[2]其中柠檬酸钠和碳酸钠均为强碱弱酸盐,在水中它们均可水解产生OH-,与柠檬酸钠-碳酸钠溶液和CuSO4溶液混合时,Cu2+和OH-结合,生成Cu(OH)2,Cu(OH)2与葡萄糖中的醛基反应生成砖红色沉淀。由于柠檬酸钠-碳酸钠为一对缓冲物质,产生的OH-数量有限,与CuSO4溶液混合后产生的浓度相对较低,不易析出,因此该试剂可长期保存。再如蛋白质鉴定时使用的双缩脲试剂。双缩脲是两个分子脲经180℃左右加热,放出一个分子氨后得到的产物。碱性条件下,双缩脲NH2-CO-NH-CO-NH2可以和Cu2+作用生成紫色络合物。双缩脲中的—CO—NH—和蛋白质中的肽键一致,因此蛋白质在碱性条件下也可与铜离子作用下发生紫色的反应。[3]双缩脲试剂中溶液NaOH(双缩脲试剂A)的浓度为0.1g/ml,溶液CuSO4(双缩脲试剂B)的浓度为0.01g/ml。双缩脲试剂使用时,先加入NaOH溶液(2mL),振荡摇匀,造成碱性的反应环境,然后再加入3~4滴CuSO4溶液,振荡摇匀后观察现象。络合物是由一些带负电的基团或电中性的极性分子,同金属离子或原子形成的配位键化合物。双缩脲的制备双缩脲的结构式二、生物中渗透的地理知识生物中长涉及到将植物由南方移栽到北方或由北方移栽到南方的问题,这涉及到大量的地理知识,一直是学习中难点。日照长度是指白昼的持续时间。在北半球,从春分到秋分是昼长夜短(白昼时间长于12小时),夏至昼最短;即...