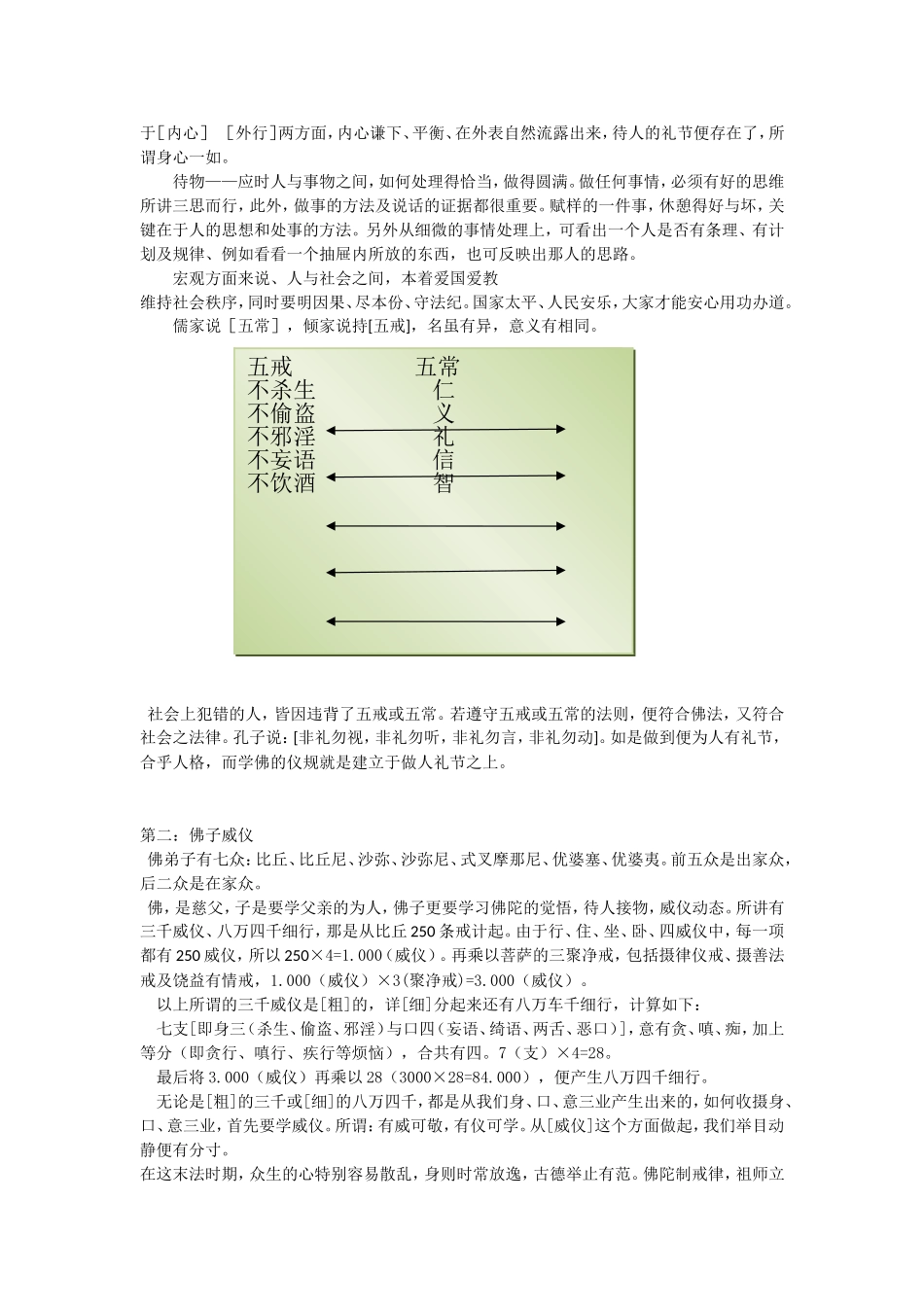

佛教仪规入门————衍慈法师著仪规入门第一讲佛门基本常识【仪规是什么?】仪是律义,规是规矩。律——止持,制止情欲,要求自己。仪——作持,崇高品德,恭敬他人。规——以律仪所产生的节度气质。矩——是表现出来的内涵及美德。希望大家都能学习律仪和规矩,那么社会就会得到净化,佛法就自然兴盛了。学佛无论是哪一宗、哪一派,包括大小乘法,都不能离开处律仪,这是学佛的根本。再讲[止]的意思,是要求诸恶莫作;[作]的意思,也就是众善奉行。[止]要停止[身]不合规矩的举目动静[口]所讲的是是非非,亦即是不让身与口放逸去做不如法的事情。除了可以看到和听得到的身与口外,还有我们的心情。除了可以看得到和听得到的身与口外,还有我们的心[意],也要收摄,将看不到的内心动态,思虑、情欲等都要制止,令妄念不生。[作]是待人处事的一切行为,要有崇高情操,符合规律礼节,表现一种良好品德。若身、口、意三业清净的话,内心会自然流露在外表上,反映出安祥的仪表,使人产生仰慕及恭敬的心。古人有说[不学诗无以言,不学礼夫以足]。因不懂待人处事,在社会上往往吃亏立不住足,岂能成大事。俗语有云:[不学规矩,不成方圆]。佛门也说:[佛弟子不学威仪(规矩),不成法器(佛门龙象)]所谓玉不琢不成品,人不学不知理。行为若要合乎规矩,合乎节度,就一定要在学律仪的基础上产生。律是理体,仪是作用。在我们日常生活中,若能够在身、口、意上有所改造,止恶向善,则有规有矩的仪态与道德行为,体用达到一致。所谓生于内,形诸外,这种规矩是内心修养所表露出来的气质及内涵。别人看到便会生起一种欢喜心,所以仪规是十分重要的。以下介绍几种佛门基本的常识:[常]是时常、经常,[识]是认识、知识、很多时有机会碰到的。有了认识,才有正确的方向与目标,朝着这个方向与目标去做,方能显出一个真正佛弟子的行为。第一:为人礼仪六祖坛经云:[佛法在世间、不离世间觉]。意思是说,佛法不是很神秘、很高超的,只是在我们日常生活中,待人接物能够做好平直心便是。待人——就是人与人接触时,建立的一种友谊与感情,所以做人的礼仪非常重要。无论你是甚么人,是否系紧弟子,都应遵守礼节。同时,礼节是不受时空的限制,不论中外古今,都讲求礼节。做人要有一定的人格,若做人也做不好,怎样学佛呢?太虚大师曾说:[仰止于佛陀,完成在人格,人成即佛,是名真现实]。佛法不是空谈理论,是要实践去做的。若待人接物离开了现实,就很难行得通,想在社会上有成就亦不那么容易。怎样才合乎做人的礼节?引用六祖大师所说:[内心谦下是功,外行于礼是德]功德是建立于[内心][外行]两方面,内心谦下、平衡、在外表自然流露出来,待人的礼节便存在了,所谓身心一如。待物——应时人与事物之间,如何处理得恰当,做得圆满。做任何事情,必须有好的思维所讲三思而行,此外,做事的方法及说话的证据都很重要。赋样的一件事,休憩得好与坏,关键在于人的思想和处事的方法。另外从细微的事情处理上,可看出一个人是否有条理、有计划及规律、例如看看一个抽屉内所放的东西,也可反映出那人的思路。宏观方面来说、人与社会之间,本着爱国爱教维持社会秩序,同时要明因果、尽本份、守法纪。国家太平、人民安乐,大家才能安心用功办道。儒家说[五常],倾家说持[五戒],名虽有异,意义有相同。社会上犯错的人,皆因违背了五戒或五常。若遵守五戒或五常的法则,便符合佛法,又符合社会之法律。孔子说:[非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动]。如是做到便为人有礼节,合乎人格,而学佛的仪规就是建立于做人礼节之上。第二:佛子威仪佛弟子有七众:比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、式叉摩那尼、优婆塞、优婆夷。前五众是出家众,后二众是在家众。佛,是慈父,子是要学父亲的为人,佛子更要学习佛陀的觉悟,待人接物,威仪动态。所讲有三千威仪、八万四千细行,那是从比丘250条戒计起。由于行、住、坐、卧、四威仪中,每一项都有250威仪,所以250×4=1.000(威仪)。再乘以菩萨的三聚净戒,包括摄律仪戒、摄善法戒及饶益有情戒,1.000(威仪)×3(聚净戒)=3.000(威仪)。以上所谓的三千威仪...