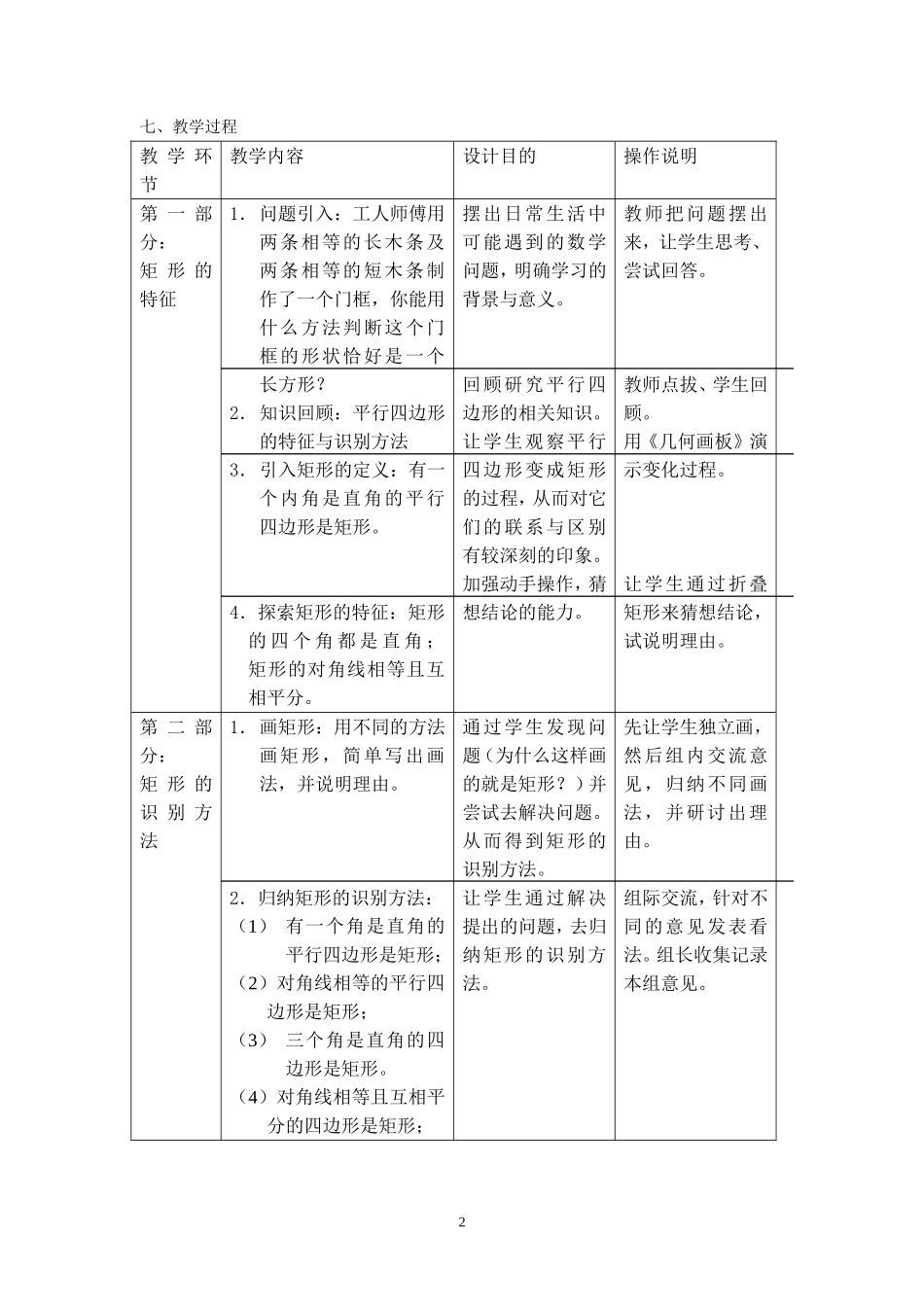

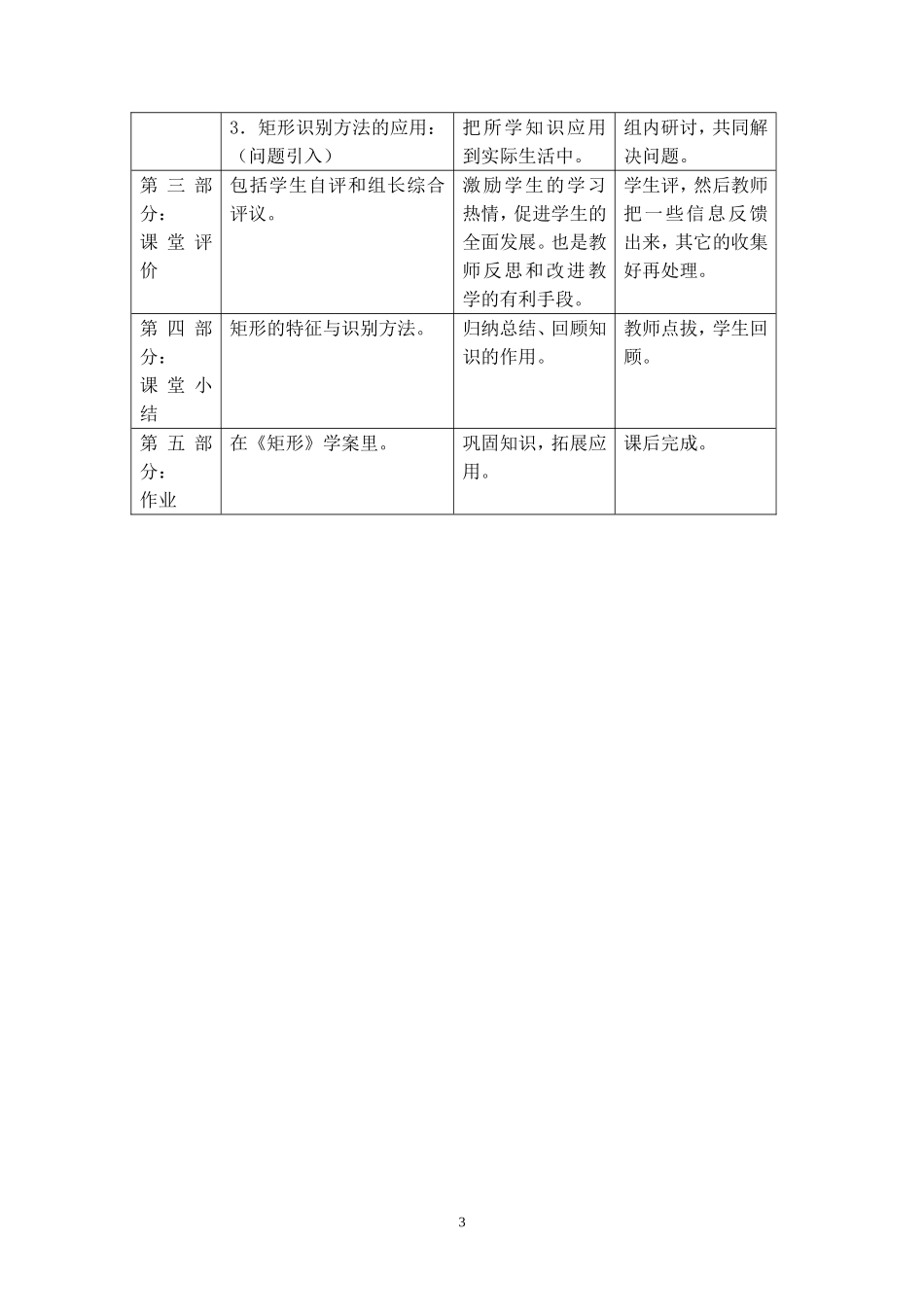

《矩形》讨论课教学设计一、教材分析矩形,实际上是学生熟悉的长方形,基于学生对生活常识和知识的积累,他们对矩形有了一些不太系统的认识,本节内容分为两个课时。第一课时是通过探索与讨论,让学生掌握矩形的特征和识别方法,及其简单应用。第二课时是通过练习巩固和延伸矩形的特征和识别方法。矩形是特殊的平行四边形,矩形定义的引入是让学生观察平行四边形的形状随着内角的变化而变化的情况。从而得到:平行四边形的一个内角变成直角时就是一个矩形,使学生对矩形与平行四边形的联系和区别有比较深刻的认识。二、教学对象分析:学生在上一节《平行四边形》的学习中,已经知道研究平行四边形主要是在下面几个方面中展开:边、角、对角线、对称性。在这个基础上,通过观察、操作、猜想、说理去学习研究特殊的平行四边形——矩形的特征和识别方法。学生通过七年级学习数学的一些经验体会中,已经比较善于通过观察、操作、猜想去理解一些数学知识,但对于说理验证猜想的正确性还是比较薄弱的。他们更乐意用自己的方式来研究世界,用自已的手操作,用自己的嘴表达。我们希望他们不但能想、能说为什么,还要能写出来。三、教学目标:1.了解矩形与平行四边形的区别与联系;2.通过学生的探索与讨论,掌握矩形的基本特征和识别方法;3.根据学过的知识对矩形的识别方法进行合情推理和数学说理。4.学会把所学知识应用到日常生活中去。5.通过小组合作讨论的学习方式,培养学生与他人合作的精神与能力。6.通过发展性教学评价,激励学生学习的热情和动力。四、教学重点、难点重点:探索并掌握矩形的基本特征和识别方法。难点:探索并发现矩形的识别方法。五、教学策略1.课堂上通过小组之间的合作讨论,培养学生解决问题的能力。2.通过创设各种情景,激发学生学习兴趣,充分调动学生学习的积极性,使学生能主动有效地参与整个课堂的教学过程。3.通过合作探索,讨论出问题的结论,在这个过程中,发展学生的合情推理与数学说理能力。4.通过自评与他评,能激励学生学习的积极性。六、教学工具1.教师:多媒体、三角板2.学生:长方形(画好对角线)、作图工具1七、教学过程教学环节教学内容设计目的操作说明第一部分:矩形的特征1.问题引入:工人师傅用两条相等的长木条及两条相等的短木条制作了一个门框,你能用什么方法判断这个门框的形状恰好是一个长方形?2.知识回顾:平行四边形的特征与识别方法3.引入矩形的定义:有一个内角是直角的平行四边形是矩形。4.探索矩形的特征:矩形的四个角都是直角;矩形的对角线相等且互相平分。摆出日常生活中可能遇到的数学问题,明确学习的背景与意义。回顾研究平行四边形的相关知识。让学生观察平行四边形变成矩形的过程,从而对它们的联系与区别有较深刻的印象。加强动手操作,猜想结论的能力。教师把问题摆出来,让学生思考、尝试回答。教师点拔、学生回顾。用《几何画板》演示变化过程。让学生通过折叠矩形来猜想结论,试说明理由。第二部分:矩形的识别方法1.画矩形:用不同的方法画矩形,简单写出画法,并说明理由。2.归纳矩形的识别方法:(1)有一个角是直角的平行四边形是矩形;(2)对角线相等的平行四边形是矩形;(3)三个角是直角的四边形是矩形。(4)对角线相等且互相平分的四边形是矩形;通过学生发现问题(为什么这样画的就是矩形?)并尝试去解决问题。从而得到矩形的识别方法。让学生通过解决提出的问题,去归纳矩形的识别方法。先让学生独立画,然后组内交流意见,归纳不同画法,并研讨出理由。组际交流,针对不同的意见发表看法。组长收集记录本组意见。23.矩形识别方法的应用:(问题引入)把所学知识应用到实际生活中。组内研讨,共同解决问题。第三部分:课堂评价包括学生自评和组长综合评议。激励学生的学习热情,促进学生的全面发展。也是教师反思和改进教学的有利手段。学生评,然后教师把一些信息反馈出来,其它的收集好再处理。第四部分:课堂小结矩形的特征与识别方法。归纳总结、回顾知识的作用。教师点拔,学生回顾。第五部分:作业在《矩形》学案里。巩固知识,拓展应用。课后完成。3《矩形》学案班级:姓名...