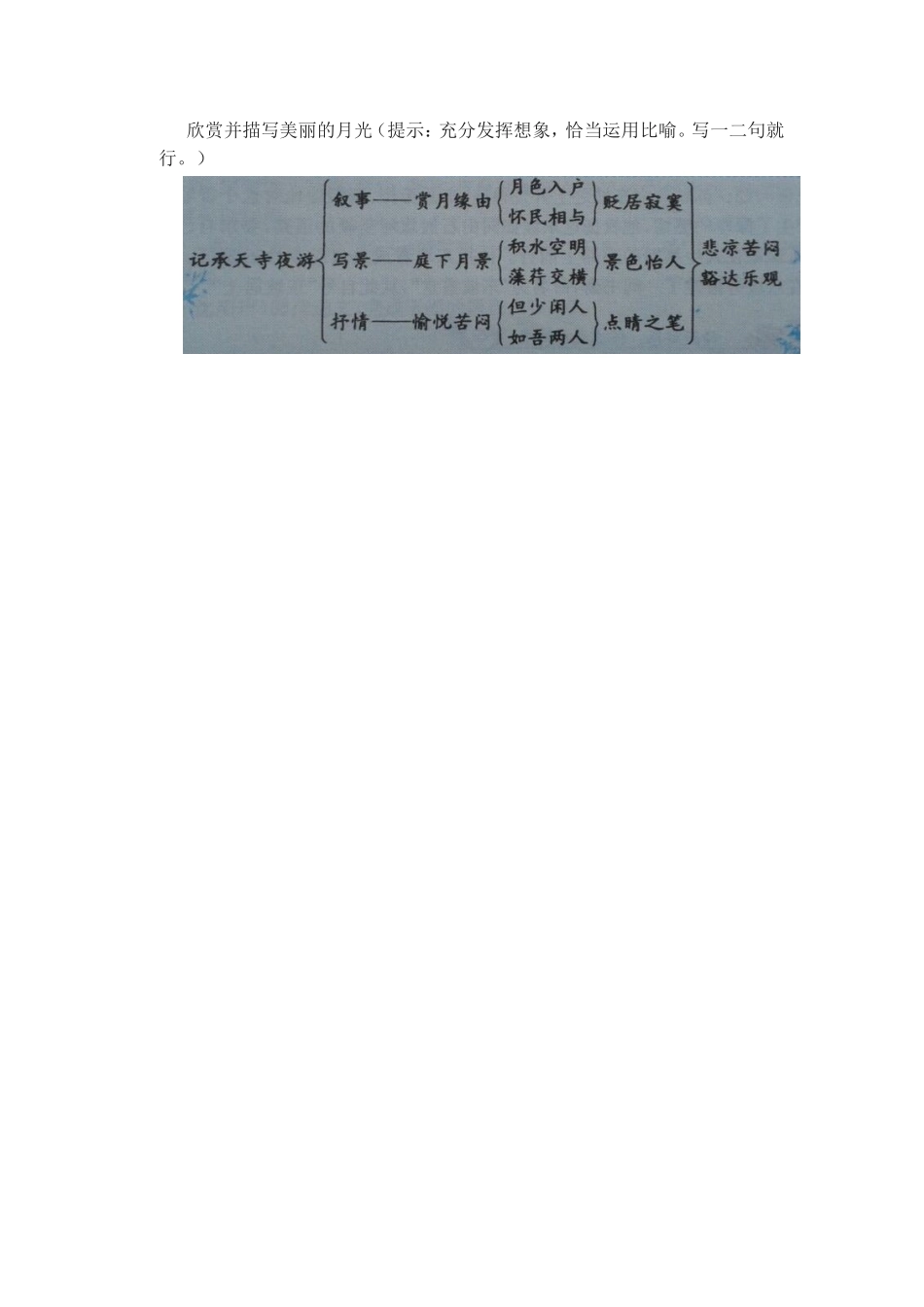

尚市二中阳光课堂教案记承天寺夜游课型:新授主备:徐明琴审核:梁晓芬【教学目标】知识和能力:1、了解作者和写作背景。2、掌握本课的文言实词、虚词。3、整体把握文章内容。4、领悟作者所抒发的思想感情。过程与方法:1、朗读以至成诵,在读的过程中把握文意,体味文章的感情基调。2、理解文章的意境和作者的情感。情感态度和价值观目标:感受作者热爱生活,追求美好事物的执着情怀,学习他面对逆境时达观处世的从容心态。【教学重点】朗读,把握文意。【教学难点】体会写景的妙处,揣摩作者情怀。【教学过程】一、情景导入,板书课题二、走近作者,简介背景三、自主学习,积累搜集1、请同学们大声朗读课文,注意:①字音、停顿。②课文大概内容。2、给下列词语中加点字注音、并读读。①解衣欲睡(jiě)②遂至(suì)③亦未寝(qǐn)④藻,荇交横(zǎo)(xìng)⑤相与(yǔ)3、划出下列句子的朗读节奏。①月色/入户,欣然/起行。②遂至/承天寺/寻/张怀民。4、解释下列句中加点的字词。①欣然起行:高兴的样子。②遂至:于是③相与步于中夜:介词,在④盖竹柏影:语气词,用在句首,可当“原来”讲。⑤何夜:哪⑥月色入户:门5、翻译下列句子①盖竹柏影也。(原来是竹子和柏树的影子。)②但少闲人如吾两人者耳。(只是缺少像你我这样清闲的人罢了。)6、走进作者(出示课件)苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,唐宋八大家之一。北宋时期成就卓著的文学家、书画家。他是一位通才,在诗、词、文、书、画方面都是开派的人物。7、了解写作背景(出示课件)元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关对王安石新法的诗句,说他以诗讪谤,并将他逮捕入狱,这就是有名的“乌台诗案”。长时间的审问、折磨,苏轼差点丢了脑袋。四个多月后,获救出狱,贬为黄州团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。作者写这篇短文时,被贬黄州已经四年。四、师生互动,小组探究(出示课件)1、请依据表达方式给课文划分层次,并用两个字概括每层大意。(第一层:〔“元丰六年……步入中庭”〕叙事。第二层:〔“庭下如积水……竹柏影也”〕写景。第三层:〔“何夜无月……两人者耳”〕抒情。)2、找出文中写月色的句子,思考作者是如何描写月色的?(“庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。”)(作者运用比喻生动形象地描绘了庭院中皎洁的月光。“积水空明”写出了月光清澈透明;“藻,荇交横”写出了竹柏倒影的清丽淡雅,整个意境静中有动,动中有静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。)3、文中哪句话最能表达作者当时的情感?表达了他当时怎样的情感?(“但少闲人如吾两人者耳。”表达了他当时:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲。五、教师小结苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。六、当堂训练,拓展延伸(出示课件)欣赏并描写美丽的月光(提示:充分发挥想象,恰当运用比喻。写一二句就行。)