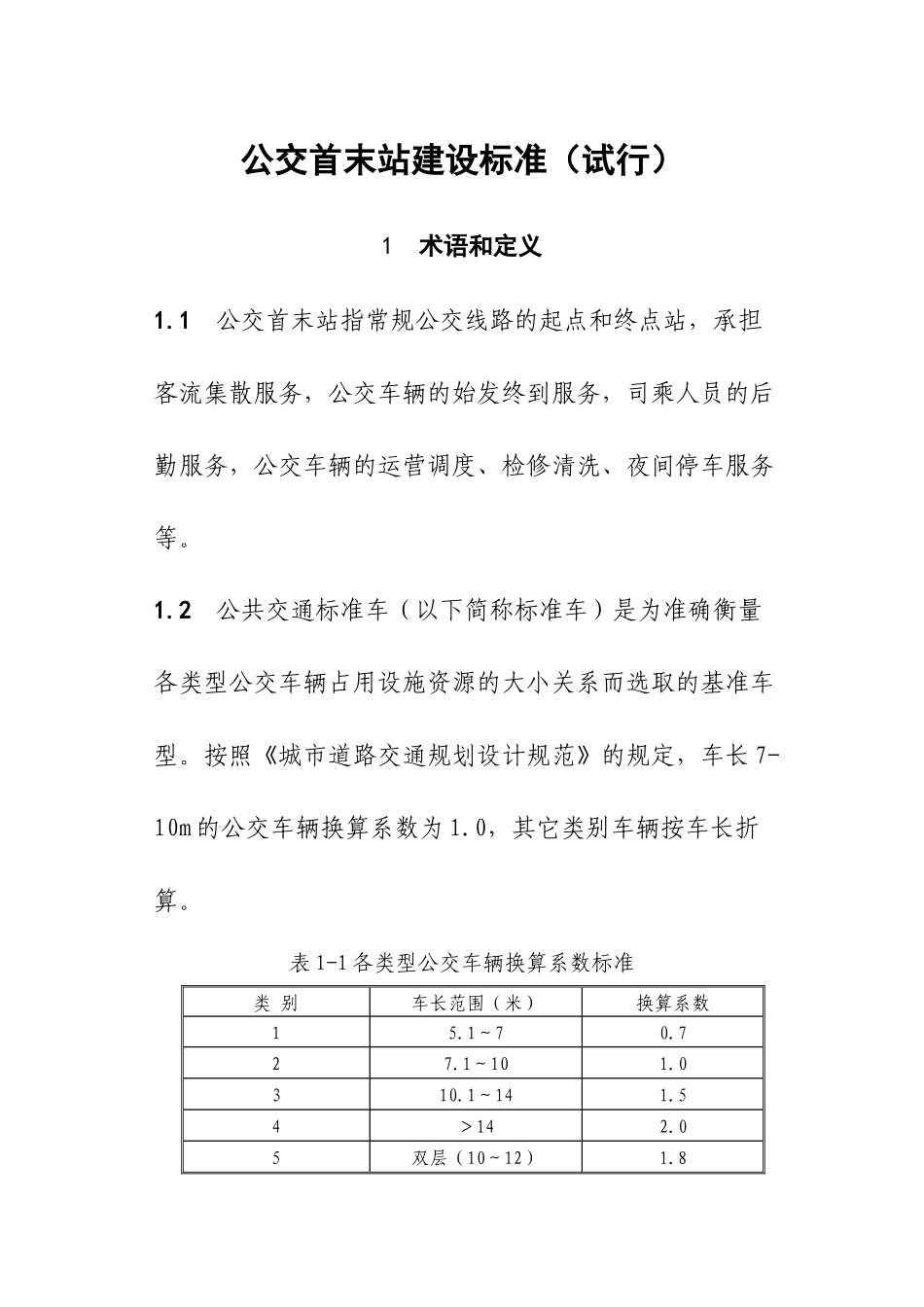

公交首末站建设标准(试行)1术语和定义1.1公交首末站指常规公交线路的起点和终点站,承担客流集散服务,公交车辆的始发终到服务,司乘人员的后勤服务,公交车辆的运营调度、检修清洗、夜间停车服务等。1.2公共交通标准车(以下简称标准车)是为准确衡量各类型公交车辆占用设施资源的大小关系而选取的基准车型。按照《城市道路交通规划设计规范》的规定,车长7-10m的公交车辆换算系数为1.0,其它类别车辆按车长折算。表1-1各类型公交车辆换算系数标准类别车长范围(米)换算系数15.1~70.727.1~101.0310.1~141.54>142.05双层(10~12)1.81.3回车道指场站内供车辆进出、移位、回转方向使用的道路。1.4场站停车能力指公交首末站所能停放的最大公交车辆数,以标准车计。2建设规模2.1公交首末站应大、中、小相结合,分散布置。每处首末站最小用地面积不得小于1000平方米;最大用地面积不宜大于5000平方米,停放线路不超过5条。2.2按照公交首末站影响区域内服务人口不小于10标台/万人的公交车辆配置标准确定公交首末站的建设规模。2.3公交首末站的规模按该线路所配营运车辆总数来确定。可分为小型站(10-20标准车)、中型站(21-40标准车)和大型站(41-50标准车)三类。2.4本指引以21-40标准车规模的公交首末站为研究重点。对于10-20标准车规模的公交首末站,其站务用房的建筑面积应在21-40标准车规模公交首末站的基础上乘以0.8的弹性系数予以调整;对于41-50标准车规模的公交首末站,其站务用房的建筑面积乘以1.1的弹性系数予以调整。3建设内容3.1公交首末站功能包括客流集散、场站管理、车辆停放、调度管理、车辆清洗、车辆检修和后勤保障等。3.2为实现功能要求,公交首末站应建设停车坪、回车道、上下车区和候车廊、调度管理用房、场站管理用房、休息用房等设施。3.3对于位置较为偏远的公交首末站,为方便工作人员值晚班和发早班车,可根据需要设置夜间休息室。3.4具体功能及建设内容应符合表4-1的规定:表4-1独立占地公交首末站建设内容表功能建设内容客流集散上下车区、候车廊(连廊)调度管理调度室、票务结算室场站管理场站管理办公室、监控室、会议室、围墙、大门、岗亭车辆停放停车坪、回车道车辆清洗洗车区、隔水槽、污水沉淀池车辆检修小修工间、维修工具室、材料室、隔油池后勤保障休息室、值班室、餐厅、厕所3.5公交首末站应同步建设智能信息系统。智能信息系统应包括但不限于如下系统:LED动态信息显示系统、电子监控系统、公交信息查询系统等(参见图1)。图1利用LED提供线路信息示例4建设用地与总平面布置4.1各类规模公交首末站的建设用地,应在保证公交首末站功能合理、交通顺畅、安全环保的基础上,按照满足需求、经济节约的原则确定。4.221-40标准车规模的公交首末站车均用地面积指标宜为90-100m2/标准车,总用地面积为2000-4000m2。4.3公交首末站内建设用地按照使用性质可以分为车辆室外运营用地、站务用房用地和景观绿地三类。三种类型用地占总用地面积的比例分别为70-80%、5-10%和10%-25%。4.4车辆室外运营用地4.4.1车辆室外运营用地包括停车坪、回车道、洗车区、消防通道、候车廊和发车位。4.4.2停车坪用地规模依据场站夜间停车需求确定,用地指标为55-70m2/标准车;停车坪内公交车辆的停放方式有平行式、垂直式和斜列式三种,推荐公交首末站内主要采用垂直式,边角用地可根据用地条件灵活选取;停车位尺寸应符合《城市道路设计规范》(CJJ37-90)的规定。4.4.3回车道用地规模依据场站夜间停车能力确定,用地指标为10-15m2/标准车。回车道宽度不应小于7m;回车道长度可根据公交首末站的地块形状及占地面积灵活设定。在用地较困难的地方,应协调交通管理部门安排利用就近街道回车。4.4.4洗车区的长宽尺寸参照一个大巴公交车停车位面积的1.5-2倍设置,宽度不宜小于4.5m,长度不宜小于13m,并应配套建设污水沉淀池和隔水槽。4.4.5公交首末站应至少配置一条带有下陷式维修地沟的维修工间,维修工间的长宽应分别按17m和6m设计。4.4.6停车坪和站务用房周边应设置宽度不小于4m的消防通道,并确保其通畅。消防通道的设置应结合建筑后退红线的距离设置以节约用...