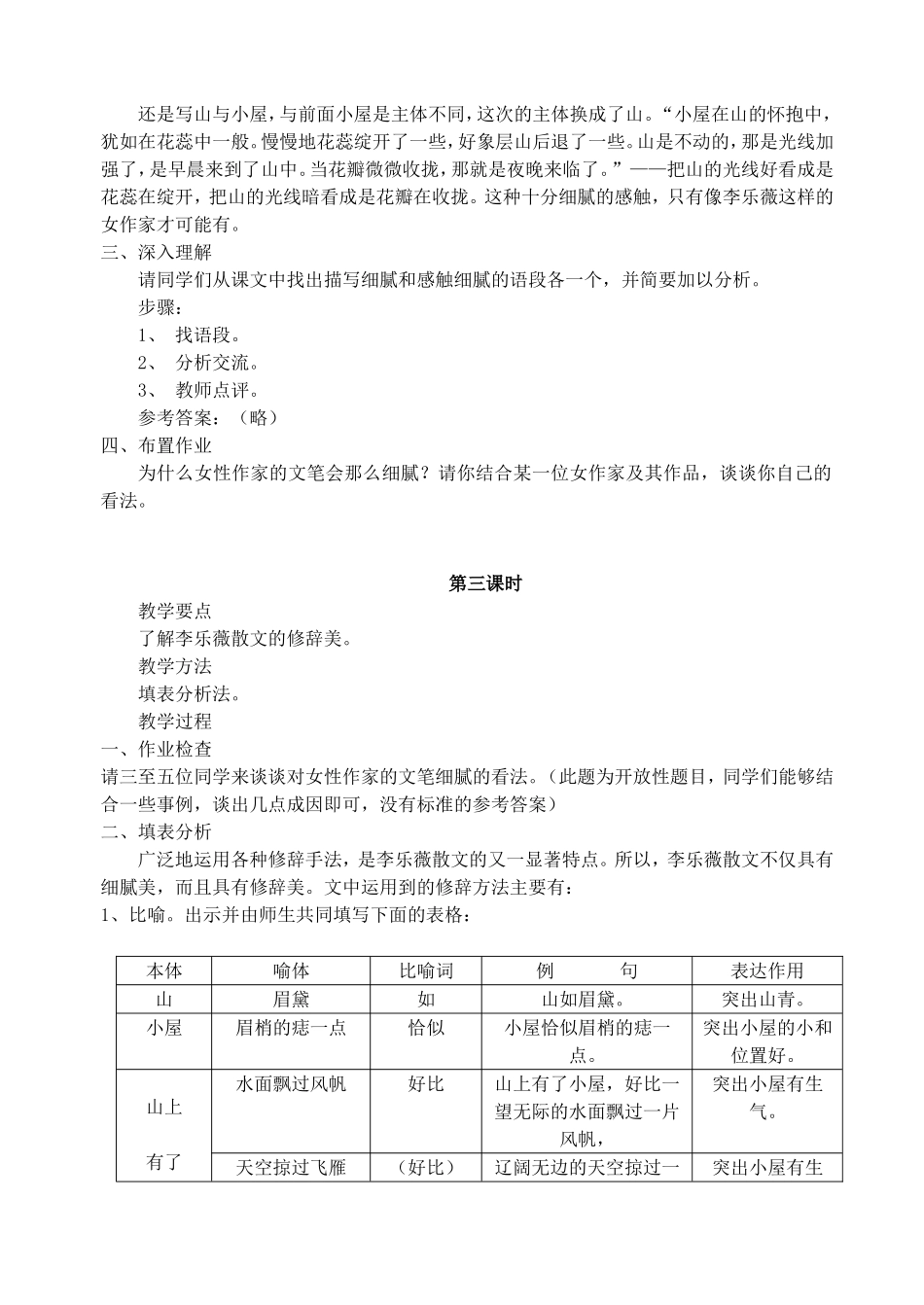

我的空中楼阁第一课时教学目标:1、引导学生反复朗读,体味文中优美的语言;2、理清文章思路,把握作者的思想感情。教学重难点:理清文章思路教学过程:一、导入课文二、作者简介李乐薇,现代作家,生于1930年,是江苏南京市人。早年肄业于上海大夏大学,后来一直在台湾从事文化教育工作。三、请女同学朗读全文,男同学思考以下问题:1、你喜欢住怎样的房屋?豪华的、简单的?怎样的环境你最喜欢?2、台湾作家李乐薇住的房子怎么样?3、李乐薇喜欢她的山中小屋吗?四、解题:师生共同思考、讨论1、课文标题是《我的空中楼阁》,为什么叫《我的空中楼阁》,或者说它的含义是什么?2、小屋仅仅是指建在山上的小屋吗?五、课文解读:1、面对自己的最爱,李乐薇描写了山间小屋周围的哪些景物呢?2、作者在描写这些景物时,观察角度、立足点先后发生了怎样的变化?3、当她立足于“小屋之外”时,观察角度是怎样变化的?(1)站在“山下”时,作者是怎样描绘小屋的?(2)站在“山上”时,作者又是怎样描绘小屋的呢?(3)作者笔下的“山——小屋——树”可以说达到了“完美自然、和谐统一”,作者这样刻意地描写它们的“和谐统一”,目的何在?随着行文地展开,作者还带我们领略了那“精致的花园、园中小路”、“山中五彩的云霞”、“美丽的山中晨昏”、“崎岖的山路”、“迷人的小屋夜景”,如一副副画流过我们的眼前,可以说,这些景物都深深地打上了作者“情感的烙印”,都是为了表现作者主观情感而服务的。4、在文章后半部分中,作者笔下的山路、山坡好不好走?作者把“山坡”称之为什么?把“山路”称之为什么?那很平常的山中夜景又变成了什么?我们先来读一读这一段,感受一下!(学生齐读文章第15自然段。)5、这么美的小屋夜景,作者把它称之为“空中楼阁”,我想问:这空中楼阁到底是“现实的”还是“虚拟的”?六、小结:通过对小屋的描写抒发对自然的热爱与向往之情。七、作业布置:P146第一、四题。板书设计:第一部分:(1——8自然段)立足小屋之外,看小屋和周围环境的关系。1、(1——3自然段)写小屋和山的关系。2、(4——7自然段)写小屋和树的关系。3、(8自然段)继续写小屋和树的关系。第二部分:(9——18自然段)立足于小屋,看周围环境和小屋的关系。1、(9——10自然段)写小屋的花园和山上的云霞。2、(11——12自然段)写小屋的空气和光线。3、(13——14自然段)写小屋和外界的交通。4、(15——18自然段)写夜晚小屋“迷于雾失楼台”的情景。第二课时:体味文中优美的语言;把握、体会作者的思想感情。(具体内容:略)第二课时教学要点了解李乐薇散文的细腻美。教学方法例证分析法。教学过程一、导入新课4、教师引导:一般说来,女性作家的作品比男性作家的作品要来得细腻。一是描写细腻。如在张玉娘的这首词中,早上天已大亮了这个意思就是通过“月光”“帘影”“庭院”“宝鼎”等细节的描写表现出来的;二是感触细腻。如春天的闲愁是通过“海棠”“杨柳”“雨”“烟”等细节的描写侧面烘托出来的。尤其是才情女子对男子的思慕之情是通过对自己听人家唱竹枝词的感受的描写委婉地表达出来的。5、今天我们要学习的《我的空中楼阁》的作者李乐薇,你能猜出他(她)是男作家还是女作家吗?你能说出你猜测正确的理由吗?二、初步理解细腻,是这篇散文的最突出的特点。文章的细腻美,主要体现在以下几个方面:1、描写细腻。如“小屋的后面有一棵高过屋顶的大树,细而密的枝叶伸展在小屋的上面,美而浓的树阴把小屋笼罩起来”——“小屋的后面”写树的位置,“一棵”写树的数量,“高过屋顶”写树的高度,“大”写树的形体,“细而密的枝叶”“美而浓的树阴”写树的形态,“伸展”“笼罩”写树的动态。方方面面都兼顾到了,可见它的细腻。又如“白天它是清晰的,夜晚它是朦胧的。每个夜幕低垂的晚上,山下亮起万家灯火,山上闪出疏落的灯光。山下的灯把黑暗照亮了,山上的灯把黑暗照淡了,淡如烟,淡如雾,山也虚无,树也缥缈”——“清晰”写小屋的白天,“朦胧”写小屋的夜晚,“闪出”写灯光的亮度,“疏落”写灯光的数量,“把黑暗照淡”写灯光的作用,“如烟”“如雾”写灯...