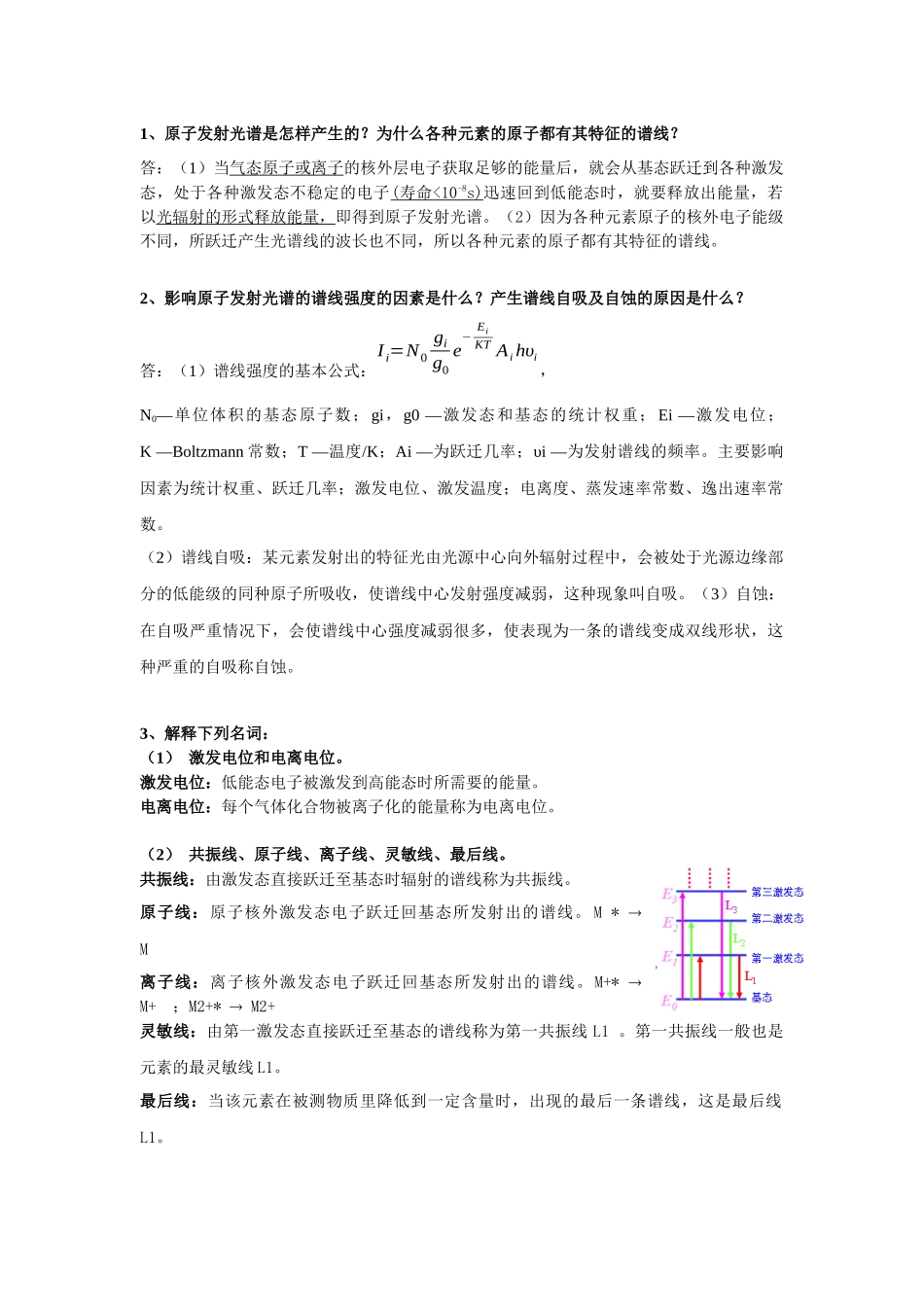

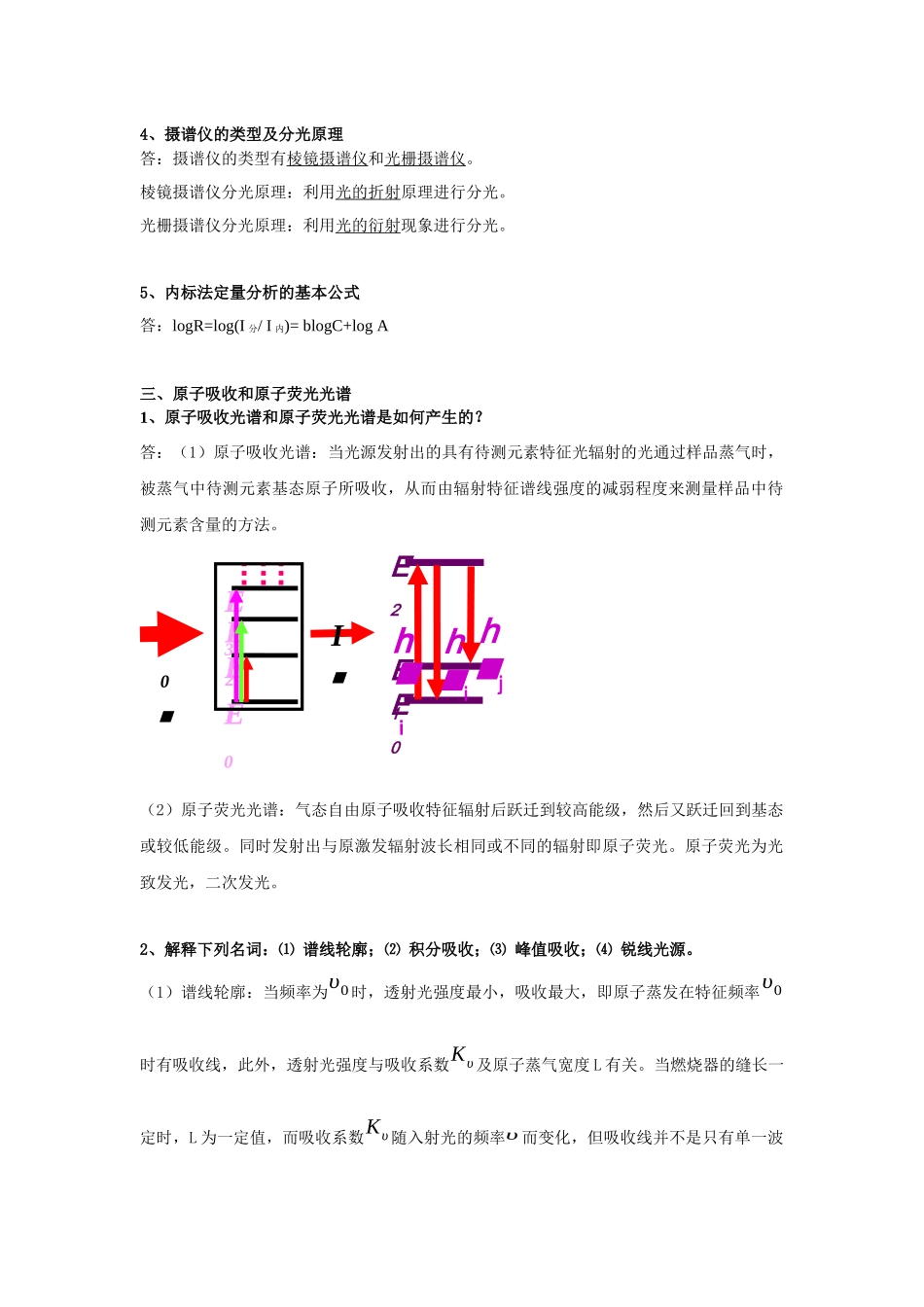

光谱分析复习和思考题一、光谱法基础知识1、光谱法定义或者原理答:光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射电磁辐射的波长和强度进行分析的方法。2、光谱法的分类二、原子发射光谱光谱分析原子光谱线状光谱分子光谱带状光谱原子发射光谱原子吸收光谱原子荧光光谱(光致发光)分子吸收光谱分子发光光谱紫外-可见光谱红外光谱分子荧光光谱分子磷光光谱化学发光光谱(光致发光)1、原子发射光谱是怎样产生的?为什么各种元素的原子都有其特征的谱线?答:(1)当气态原子或离子的核外层电子获取足够的能量后,就会从基态跃迁到各种激发态,处于各种激发态不稳定的电子(寿命<10-8s)迅速回到低能态时,就要释放出能量,若以光辐射的形式释放能量,即得到原子发射光谱。(2)因为各种元素原子的核外电子能级不同,所跃迁产生光谱线的波长也不同,所以各种元素的原子都有其特征的谱线。2、影响原子发射光谱的谱线强度的因素是什么?产生谱线自吸及自蚀的原因是什么?答:(1)谱线强度的基本公式:Ii=N0gig0e−EiKTAihυi,N0—单位体积的基态原子数;gi,g0—激发态和基态的统计权重;Ei—激发电位;K—Boltzmann常数;T—温度/K;Ai—为跃迁几率;υi—为发射谱线的频率。主要影响因素为统计权重、跃迁几率;激发电位、激发温度;电离度、蒸发速率常数、逸出速率常数。(2)谱线自吸:某元素发射出的特征光由光源中心向外辐射过程中,会被处于光源边缘部分的低能级的同种原子所吸收,使谱线中心发射强度减弱,这种现象叫自吸。(3)自蚀:在自吸严重情况下,会使谱线中心强度减弱很多,使表现为一条的谱线变成双线形状,这种严重的自吸称自蚀。3、解释下列名词:(1)激发电位和电离电位。激发电位:低能态电子被激发到高能态时所需要的能量。电离电位:每个气体化合物被离子化的能量称为电离电位。(2)共振线、原子线、离子线、灵敏线、最后线。共振线:由激发态直接跃迁至基态时辐射的谱线称为共振线。原子线:原子核外激发态电子跃迁回基态所发射出的谱线。M*®M离子线:离子核外激发态电子跃迁回基态所发射出的谱线。M+*®M+;M2+*®M2+灵敏线:由第一激发态直接跃迁至基态的谱线称为第一共振线L1。第一共振线一般也是元素的最灵敏线L1。最后线:当该元素在被测物质里降低到一定含量时,出现的最后一条谱线,这是最后线L1。4、摄谱仪的类型及分光原理答:摄谱仪的类型有棱镜摄谱仪和光栅摄谱仪。棱镜摄谱仪分光原理:利用光的折射原理进行分光。光栅摄谱仪分光原理:利用光的衍射现象进行分光。5、内标法定量分析的基本公式答:logR=log(I分/I内)=blogC+logA三、原子吸收和原子荧光光谱1、原子吸收光谱和原子荧光光谱是如何产生的?答:(1)原子吸收光谱:当光源发射出的具有待测元素特征光辐射的光通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素基态原子所吸收,从而由辐射特征谱线强度的减弱程度来测量样品中待测元素含量的方法。(2)原子荧光光谱:气态自由原子吸收特征辐射后跃迁到较高能级,然后又跃迁回到基态或较低能级。同时发射出与原激发辐射波长相同或不同的辐射即原子荧光。原子荧光为光致发光,二次发光。2、解释下列名词:⑴谱线轮廓;⑵积分吸收;⑶峰值吸收;⑷锐线光源。(1)谱线轮廓:当频率为υ0时,透射光强度最小,吸收最大,即原子蒸发在特征频率υ0时有吸收线,此外,透射光强度与吸收系数Kυ及原子蒸气宽度L有关。当燃烧器的缝长一定时,L为一定值,而吸收系数Kυ随入射光的频率υ而变化,但吸收线并不是只有单一波I0E2E0E1E3IE0E1E2hihj长的非常细的谱线,而是具有一定的宽度,通常称为吸收线的轮廓。(2)积分吸收:在原子吸收光谱分析中,原子蒸气所吸收的全部能量。公式:∫Kυdυ=πe2mcNf(3)峰值吸收:原子蒸汽在谱线中心频率时的能量吸收值。(4)锐线光源:与待测元素相同的纯金属或化合物制成的空心阴极灯。发射光的中心频率等于吸收光的中心频率,且发射光的半宽度远远小于吸收光的半宽度。3、表征谱线轮廓的物理量有哪些?引起谱线变宽的主要因素有哪些?答:表征谱线轮廓的物理量有...