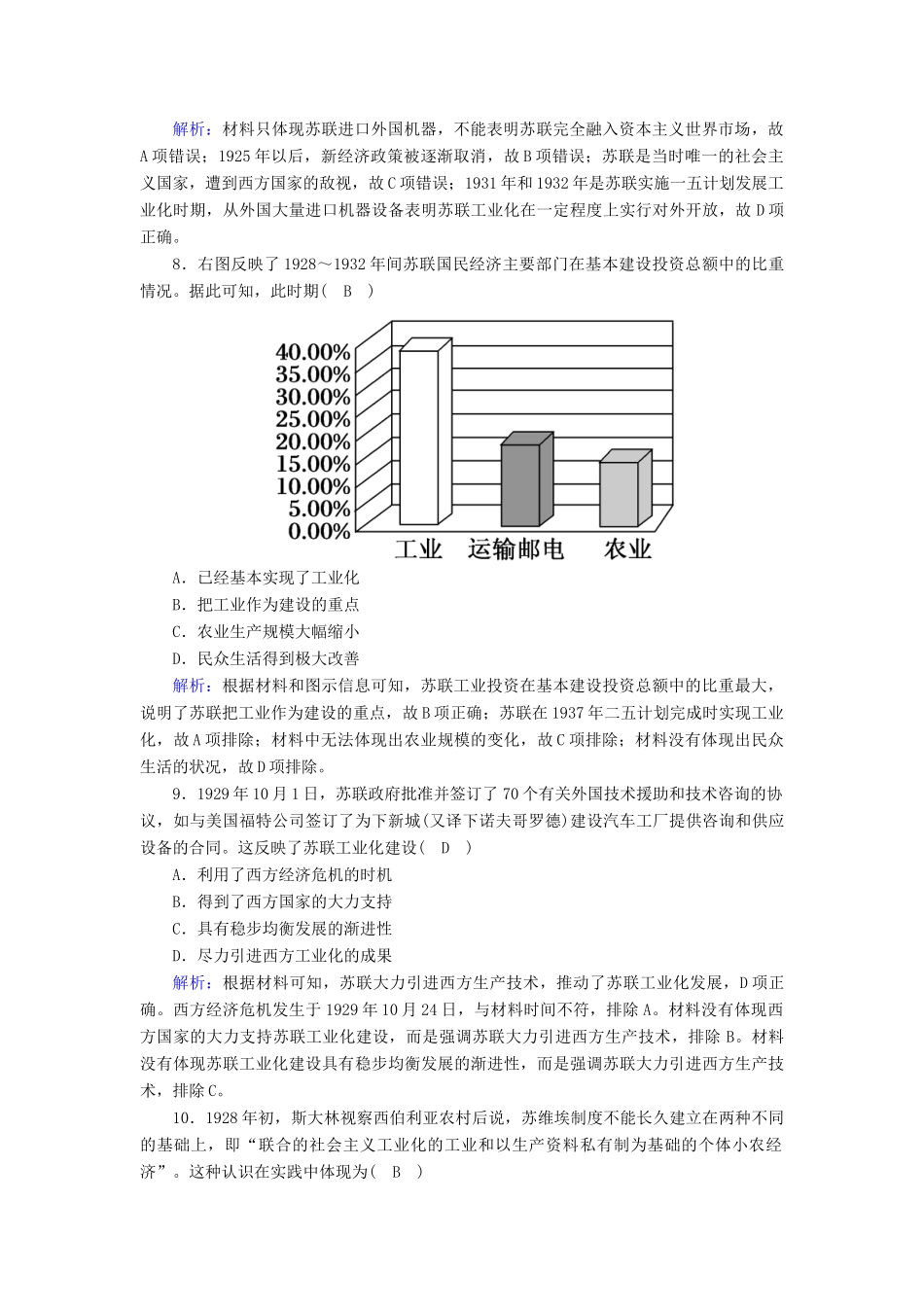

专题七综合测试\s\up7(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)1.1918年3月,为了恢复和发展经济,列宁提出了发展国家资本主义,对产品的生产和分配实行严格的计算和监督,建立合作社等具体设想,作为过渡到社会主义大生产的中间环节。这说明以列宁为首的苏俄领导人(B)A.主张全面推行“战时共产主义”政策B.设想利用国家资本主义发展经济C.已开始实施新经济政策D.决定建立计划经济体制解析:从材料中的“列宁提出了发展国家资本主义”“作为过渡到社会主义大生产的中间环节”来看,表明列宁设想利用国家资本主义发展经济,故答案为B项。“发展国家资本主义”与战时共产主义无关,与建立计划经济体制无关,排除A、D两项;新经济政策是从1921年开始实施,排除C项。2.1920年,苏俄国民经济最高委员会下设有52个总管理局,分别直接管理下属各工厂的原料、生产、产品调拨等经济活动。苏俄此举主要是为了(A)A.适应国内战争对工业品的需要B.探索符合国情的工业建设模式C.满足国内民众改善生活的要求D.争取逐步实现向社会主义过渡解析:1917年俄国十月革命胜利后,苏俄进入三年的国内战争时期,为了满足前线工人生活和军需需要,苏俄实行战时共产主义政策,对于一切企业实行国有化措施,材料中现象正是这一措施的体现,故A项正确;战时共产主义政策中工业化措施并不是符合苏俄国情的工业化模式,故B项错误;材料措施是满足前线国内战争工业品的需要,故C项错误;战时共产主义政策是想直接过渡到社会主义社会,故D项错误。3.在1920年12月,列宁说,不使小农经济在实际上得到大量的改善,我们就没有出路,因为没有这个基础,任何经济建设都不能进行,无论多么伟大的计划都会落空”,也“不应该幻想向社会主义和集体化的过渡”。这说明列宁(C)A.认为农业是发展国民经济的基础B.认为推行新经济政策时机不成熟C.看到了当时经济政策的一些弊端D.在经济政策取舍上逐渐过于保守解析:材料中的“1920年12月”“不使小农经济在实际上得到大量的改善,我们就没有出路”等信息,说明列宁注意到了战时共产主义政策的弊端,故答案为C项。A项材料信息没有体现,排除;当时新经济政策尚未推行,但从材料可以看出,列宁认为应当改变战时共产主义政策,排除B项;D项材料信息不能反映,排除。4.据历史记载,1921~1923年,苏俄(联)多数电影院恢复放映,单是莫斯科一地,电影院的数量就从10家增加到50家,看电影成为市民的重要娱乐活动之一。这表明当时苏俄(联)(B)A.计划经济取代了新经济政策B.经济和社会重新焕发了活力C.基本实现了社会主义工业化D.社会主义改革取得一定成效解析:“看电影成为市民的重要娱乐活动”并不能说明计划经济的形成,而且1921~1923年新经济政策没有被取代,故A项错误;当时由于列宁的新经济政策的实行,苏联经济恢复发展,社会生活水平提高,重新焕发了活力,故B项正确;斯大林时期基本实现了社会主义工业化,而不是列宁新经济政策时期,故C项错误;苏联社会主义改革是在斯大林之后,故D项错误。5.俄共(苏共)领导人布哈林说,“我们起先打开了一半,我们说:实行地方性的商品流转。但是地方流转根本没有守住自己的地方性的范围之内,它冲出去了。于是我们再打开一半,打开军事共产主义时期所堵塞的东西,于是就有了新经济政策。”材料中“打开”的本质含义是(B)A.用粮食税代替余粮收集制B.承认和运用市场经济关系C.允许农民进行农产品交换D.通过租让制吸纳外国资本解析:新经济政策从本质上说是利用资本主义的商品货币关系来发展经济最后过渡到社会主义,故B项正确;A项和C项属于新经济政策农业方面的措施;D项属于工业方面国家资本主义政策,都属于B项特点。6.苏联国民生产总值(GNP)在1928年至1952年间增加了3.5倍,这一发展速度超过了同一时期其他任何国家。苏联在全球工业总产量中所占的份额从1921年的1.5%增长到了1939年的10%。上述变化的主要原因是(B)A.新经济政策活跃了市场经济和自由贸易B.斯大林体制利于集中人力物力发展生产C.集体农庄大大提高了农民的生产积极性D.赫鲁晓夫改革中“物质利益原则”推动解析...