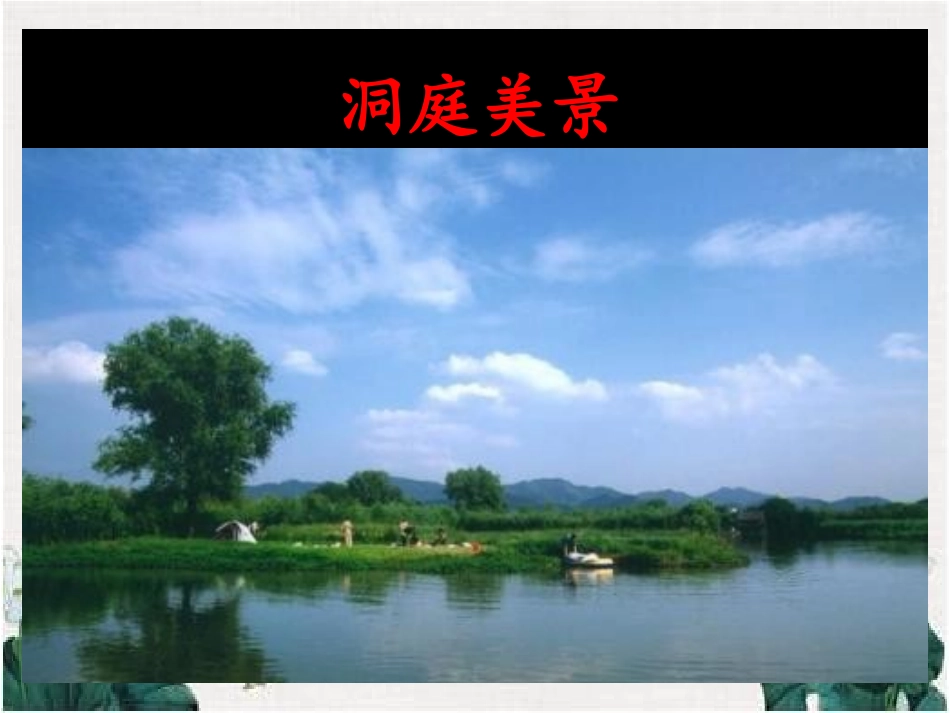

《望洞庭》执教:许艳霞单位:淇滨小学洞庭美景同学们,你们看出来视频为我们展播的是哪里的风光了吗?观赏之后又有何感想呢?(洞庭美景,美不胜收!)(舟行碧波上,人在画中游!)新课导入这里就是湖南岳阳的洞庭湖。是呀!早在唐朝的时候,这里的湖光山色就迷倒了很多位大诗人,譬如,李白、刘禹锡、孟浩然等都在此曾经诗兴大发,大加赞赏。早在唐朝的时候,这里的湖光山色就迷倒了多位大诗人。比如:李白、刘禹锡、孟浩然等在此都曾经诗兴大发,啧啧称赞。刘禹锡被后人称作“诗豪”。他的诗风格清新,婉转含蓄,善于吸收民歌精华,并多反映社会生活气息和地方色彩。但他一生官途不顺,多次被贬。谁知道他在被贬后转任途中,经过洞庭湖时,月夜遥望写下了哪首古诗呢?《望洞庭》今天,就让我们穿越时空,回到唐朝,去领略一下大诗人刘禹锡是怎样描写洞庭美景的吧!望洞庭【唐】刘禹锡湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。学习目标:1.学习感情朗读诗歌,并学会深情吟诵诗歌。2.结合课下注释理解古诗意思;3.品悟诗歌表达了诗人怎样的思想情怀。自学提示:1.读准字音,读通诗句,并能有感情地朗读诗歌;2.结合注释理解古诗意思,标注自己不理解的地方;3.了解诗人的生平事迹以及诗歌的创作背景。并体会诗歌表达的思想感情。作者简介以及创作背景:刘禹锡(772——842),唐代诗人。字梦得,河南洛阳人。被白居易称作“诗豪”。他擅长七言绝句,清新明快,富有生活气息和地方色彩。但他一生官途不顺,多次被贬。《洞庭湖》就是在他被贬之后转任途中,经过洞庭湖时,月夜之下遥望洞庭湖写下的诗篇。湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。湖光:指明月下清澈明净的湖水。秋月:指秋天皎洁的明月。和:和谐。这里指水色与月色融为一体。潭面:湖面。镜未磨:古代镜子是用铜做的,磨了才能光亮。这里比喻月下的湖面虽然平静,但有点朦胧,像没有磨的铜镜。湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。诗意:清澈明净的湖水与秋夜皎洁明月的清光交相辉映,融为一体,因为没有风,湖面平静得像一面镜子,没有一丝波纹。浩渺的洞庭湖上,一轮秋月高挂天空,湖面无一丝细浪,写出了一种独特的宁静之美。第二句运用了比喻的修辞方法,把无风的湖面比作未磨的镜子,贴切地表现了千里洞庭的安宁温柔。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。遥望:往远处看。青螺:这里喻指洞庭湖中的君山岛。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。诗意:在皓月银辉之下,远远望去,洞庭山愈显青翠,洞庭水愈显清澈,如同一个银白色的盘子里放了一颗小巧玲珑的青螺,十分惹人喜爱。这两句诗想象丰富,比喻恰当,“银盘”与“青螺”互相映衬,色彩清新明丽。诗人在诗中运用了三处比喻,请找出来,说一说诗人分别把什么比喻成了什么?潭面无风镜未磨白银盘里一青螺把湖面比喻成没有磨光亮的铜镜。把湖面比喻成了白银盘,把青山比喻成了青螺。学习古诗结合课文插图,想象一下:当我们乘着小舟荡漾在月光下的洞庭湖面,洞庭湖水就像……我们的心情……我们不由得轻轻哼起了歌……(说一说你的理解)思考:诗人能描绘出如此美丽的景色,说明诗人饱含着一种怎样的感情?学习古诗《洞庭湖》这首诗选择了月夜遥望的角度,把千里洞庭尽收眼底,从最具代表性的湖光山色着笔,通过丰富的想象、巧妙的比喻,独具匠心地把洞庭美景再现于纸上。表达了作者对大自然的热爱和宽广豁达的胸怀。吟诵的意义:学习诗歌,如果我们只会简单的朗读或背诵,是远远不够的。因为古人创作诗歌都是先吟后录,杜甫曾说过“新诗改罢自长吟”。所以只有学会了吟诵,更好地体会诗歌的意境,以及作者所要表达的思想情怀,读懂文字背后的故事。也就是说,只有这样,才能还原诗歌本身,触摸诗歌温度,再现时代产物,陶冶性情。吟诵规则与技巧:平声:āá仄声:ǎà一、依字行腔,二、依义行调。三、平低仄高,四、平长仄短。五、入声急促,六、韵声长——望洞庭•刘禹锡(唐)•___!|__~_|__||_~•湖光/秋月两相和,潭面无风/镜未磨。••_||__||~!__|!__~•遥望洞庭/山水色,白银/盘里一青螺。我们伟大的祖国山河壮美,我们鹤壁的母亲河——...