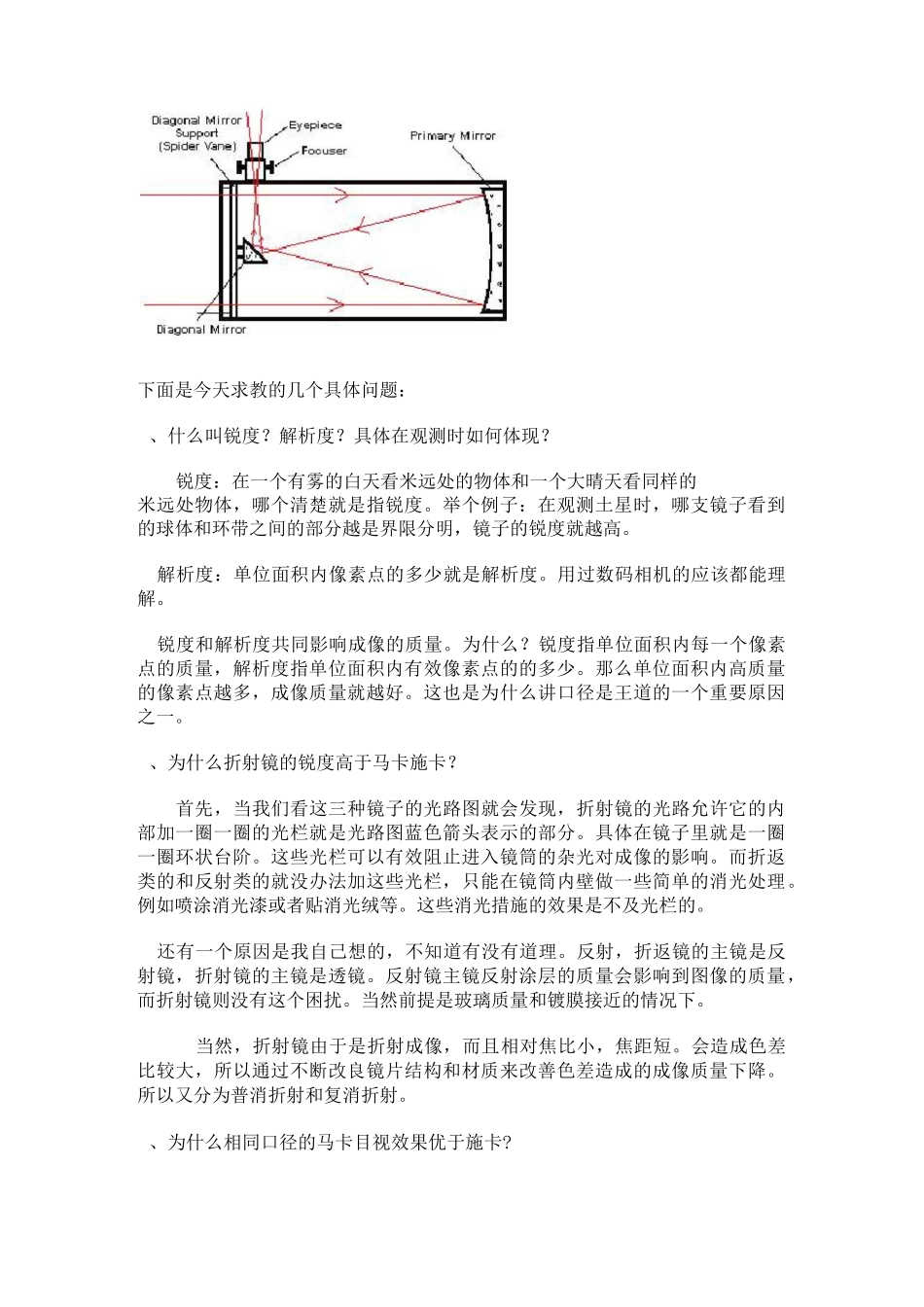

短焦距镜(小焦比,焦比)适合观测星云、寻找慧星长焦距镜(大焦比,焦比)适合观测月亮和行星中焦距镜中焦比焦比适合观测双星、聚星、变星和星团天文望远镜放大倍数和焦足巨关系放大倍数物镜焦距目镜焦距,物镜焦足巨越长或目镜焦足巨越短,倍数就越高,但受口径限制倍数太高就没有实际的效果了。一般放大倍娄攵不大于口径毫米数的倍。口径X有效最高倍数。目视分辨率口径,口径越大,分辨率越高(娄数值越小就是能看到越细小的东西)折射使用方便,视野较大,星像明亮,维护方便,看行星好。反射无色差,口径越大获得最强的集光力,看星云好。焦比焦距口径,可以计算出焦比折射马卡施卡结构、性能差异首先是折射马卡施卡的光路图折射施卡马卡SecondaryBaffleTubeFrimaryCorrectorLensFfcussr牛反下面是今天求教的几个具体问题:、什么叫锐度?解析度?具体在观测时如何体现?锐度:在一个有雾的白天看米远处的物体和一个大晴天看同样的米远处物体,哪个清楚就是指锐度。举个例子:在观测土星时,哪支镜子看到的球体和环带之间的部分越是界限分明,镜子的锐度就越高。解析度:单位面积内像素点的多少就是解析度。用过数码相机的应该都能理解。锐度和解析度共同影响成像的质量。为什么?锐度指单位面积内每一个像素点的质量,解析度指单位面积内有效像素点的的多少。那么单位面积内高质量的像素点越多,成像质量就越好。这也是为什么讲口径是王道的一个重要原因之一。、为什么折射镜的锐度高于马卡施卡?首先,当我们看这三种镜子的光路图就会发现,折射镜的光路允许它的内部加一圈一圈的光栏就是光路图蓝色箭头表示的部分。具体在镜子里就是一圈一圈环状台阶。这些光栏可以有效阻止进入镜筒的杂光对成像的影响。而折返类的和反射类的就没办法加这些光栏,只能在镜筒内壁做一些简单的消光处理。例如喷涂消光漆或者贴消光绒等。这些消光措施的效果是不及光栏的。还有一个原因是我自己想的,不知道有没有道理。反射,折返镜的主镜是反射镜,折射镜的主镜是透镜。反射镜主镜反射涂层的质量会影响到图像的质量,而折射镜则没有这个困扰。当然前提是玻璃质量和镀膜接近的情况下。当然,折射镜由于是折射成像,而且相对焦比小,焦距短。会造成色差比较大,所以通过不断改良镜片结构和材质来改善色差造成的成像质量下降。所以又分为普消折射和复消折射。、为什么相同口径的马卡目视效果优于施卡?要理解这个问题首先得弄明白几个概念,什么是色差、球差、以及慧差?首先讲色差,由于不同的光线波长不同,折射率也就不同,直接造成了经过透镜折射聚焦点的不同。球差也是光不再一个点上引起的。由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的单色圆锥形光束,经该光学系统折射后,若在理想平面处不能结成清晰点,而是结成拖着明亮尾巴的彗星形光斑,则此光学系统的成像误差称为彗差。这些都称为像差。马卡施卡修正镜都是为了修正球差而设计的,但是都不能消除慧差和色散。由于光学结构的原因,马卡的焦比一般都大于施卡。就是说同口径下,马卡的焦距更长。长焦距带来的好处就是不同波长光线聚焦点之间的相对距离就越近。(几何原因?这点尚未得到宇文兄的确认,不知道理解的对不对)所以目视的效果就越好。当然,如果焦距过长(比如加了过大的巴洛镜),使用同样焦距的目镜,主镜集光力的限制会造成成像变暗,降低成像反差也会影响成像质量的,太亮也是一样。这里讲的是在一个比较合适的范围内。还有一个原因就是马卡副镜遮挡率小于施卡,(这里宇文兄只讲到国内的镜子,国外的不知道如何)那么同等口径下,马卡的有效口径就略大于施卡,主镜质量相同的前提下,同样大的一块主镜所能反映出的总的像素也就略多一些。成像效果也就更好一些。至于为什么摄影时差别不明显的原因我想可能是因为叠加锐化后的视频会去掉一些杂光的干扰,和修正一些像差造成的成像质量下降。这点还不太明确。知道的高手讲解一下。由于纠正镜的原因,马卡比施卡容易做,但马卡的纠正镜比较厚,口径大了之后,成本反而上升,重量也大。所以小口径一般是马卡,大口径一般是施卡,分界线大约是施卡的校正镜薄马卡的校正镜厚光路其实...