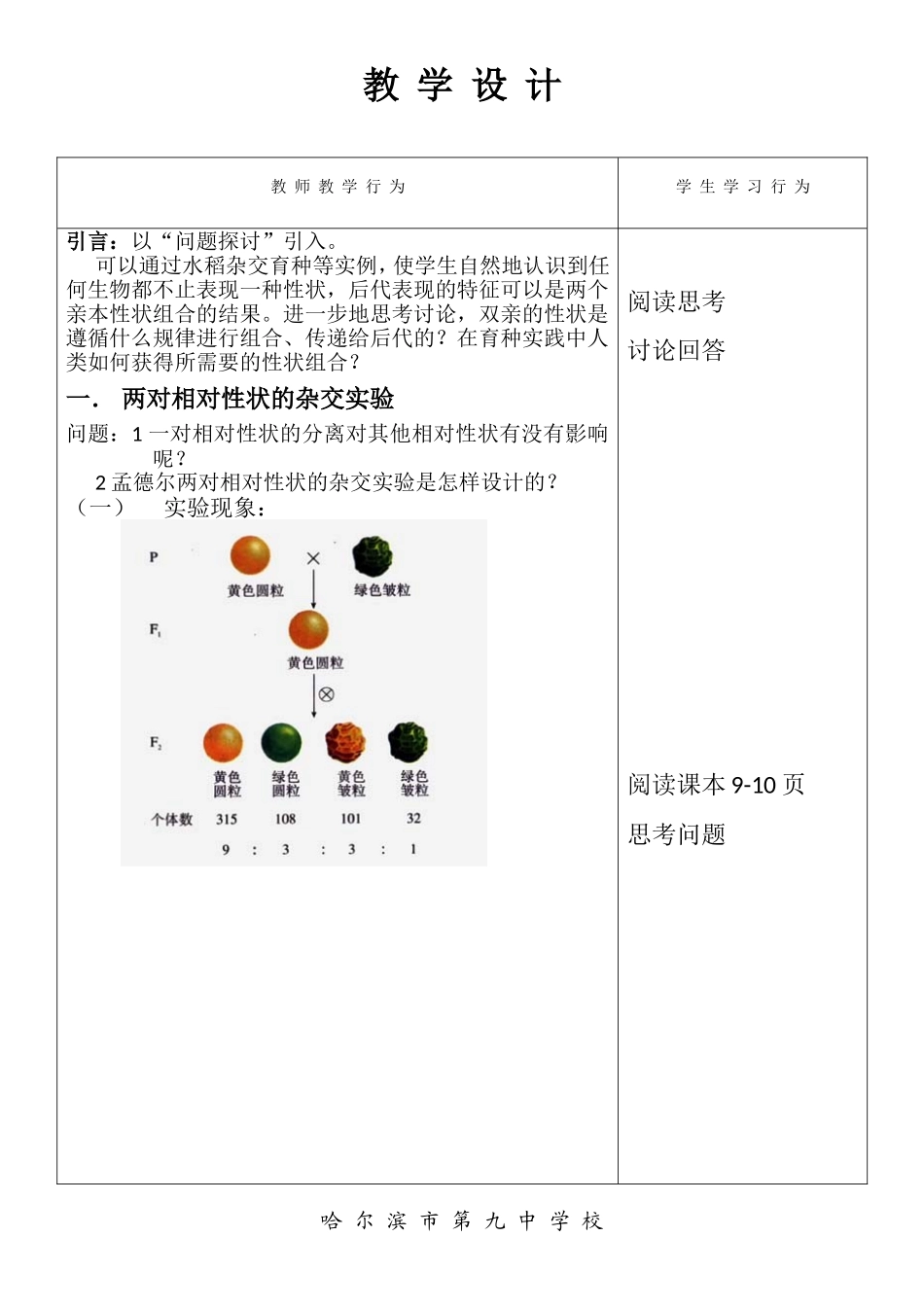

哈尔滨市第九中学校课时计划备课时间:年月日教案序号哈尔滨市第九中学校教者周立丽授课日期年月日星期第1-2课时高一7班高一14班授课内容第一章第二节孟德尔的豌豆杂交实验(二)教学目的1阐明孟德尔的两对相对性状的杂交实验及自由组合定律;2分析孟德尔遗传实验获得成功的原因;3说出基因型、表现型和等位基因的含义。教学重点1对自由组合现象的解释,阐明自由组合定律;2分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。教学难点对自由组合现象的解释教学方法讲授法归纳法课型新课板书设计演绎推理分析推理归纳基础提出假说教后记:本节课教学设计依据课程标准的基本理念,教师采用了创设自主合作的学习情境,让学生充分发挥主观能动性,发散思维,提出自己独到的见解,再通过分组讨论达到共识。激发了学生学习的主动性和积极性,加强师生互动、生生互动的机会,使课堂充满了生机和活力。两对相对性状的杂交实验实验过程解释分析验证结论成功之处测交实验自由组和定律孟德尔遗传定律再发现教学设计教师教学行为学生学习行为引言:以“问题探讨”引入。可以通过水稻杂交育种等实例,使学生自然地认识到任何生物都不止表现一种性状,后代表现的特征可以是两个亲本性状组合的结果。进一步地思考讨论,双亲的性状是遵循什么规律进行组合、传递给后代的?在育种实践中人类如何获得所需要的性状组合?一.两对相对性状的杂交实验问题:1一对相对性状的分离对其他相对性状有没有影响呢?2孟德尔两对相对性状的杂交实验是怎样设计的?(一)实验现象:阅读思考讨论回答阅读课本9-10页思考问题哈尔滨市第九中学校教学设计教师教学行为学生学习行为(二)数据分析:1从粒形上看圆:皱=3:12从粒色上看黄:绿=3:1(三)结论:1每对相对性状的遗传仍遵循分离定律;2两对相对性状遗传时,遗传因子互不干扰。二.对自由组合现象的解释(一)分析图解从图解中寻找规律哈尔滨市第九中学校教学设计教师教学行为学生学习行为(二)孟德尔的解释1F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合;2受精时,雌雄配子的结合是随机的。(三)总结规律1F2代中能稳定遗传的个体(纯合子)占F2总数的4/16,基因型分别为YYRR、YYrr、yyRR和yyrr。其分布位置为棋盘格中的一条对角线。2棋盘格的另一条对角线上分布的4/16个体的基因型与F1代相同,均为双杂合个体YyRr,表现型为黄色圆粒豌豆。思考旁栏思考题,并回答:从数学的角度看,(3:1)2展开式为9:3:3:1,即9:3:3:1可以表示为两个3:1的乘积,即每对性状都遵循了分离定律。哈尔滨市第九中学校教学设计教师教学行为学生学习行为3雌雄配子的结合方式有16种,遗传因子的组合形式有9种,性状表现有4种。4在棋盘格中,以纯合子对角线为对称轴,两侧的基因型相同。YYRR:yyRR:YyRR:YYRr:YyRr:yyRr:Yyrr:YYrr:yyrr=1:1:2:2:4:2:2:1:1。5在棋盘格中四种表现型的分布呈三角形分布。三.对自由组合现象解释的验证——测交(一)设计测交实验(二)结论:测交有4种后代,且比例为1:1:1:1,说明F1产生4种比例为1:1:1:1的配子,雌雄配子随机组合,两对遗传因子自由组合。阅读测交实验的过程,再阅读表1-2,想想预测是否与结果相符。哈尔滨市第九中学校教学设计教师教学行为学生学习行为四.自由组合定律控制不同性状的遗传因子的分离和自由组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。五.孟德尔实验方法的启示1孟德尔选择豌豆作为实验材料;2孟德尔对实验结果进行了统计学分析;3先研究一对相对性状,再研究多对相对性状;4创造性地运用了科学方法:假说—演绎法。六.孟德尔遗传规律的再发现1丹麦生物学家约翰逊将“遗传因子”命名为“基因”。基因是控制生物体性状的基本单位。2表现型:生物个体表现出来的性状。3基因型:与表现型有关的基因组成。4等位基因:控制相对性状的基因。作业布置:课本12-14页练习题;总结多对相对性状杂交的常见数据。总结自由组合定律阅读“思考与讨论”并回答。思考:基因型能够完全决定表现型吗?