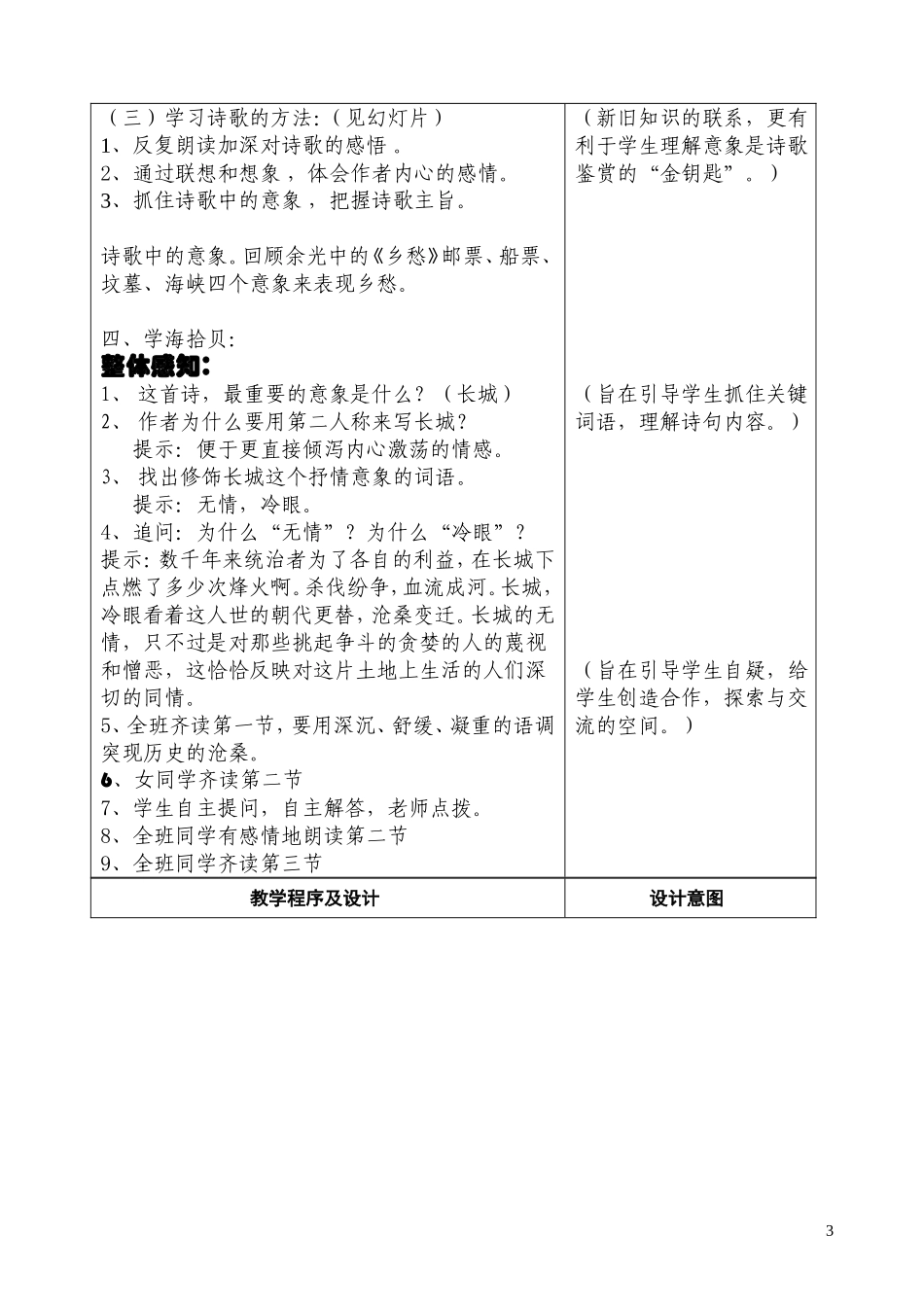

东石片区公开课《长城谣》教学设计时间:2005年4月10日地点:多媒体203室【教学目标设计】1、知识目标:理解意象是诗歌鉴赏的“金钥匙”。意象就成为了诗人情感意念和诗歌形象的有机结合体。于是分析诗歌中的意象,也就成为了破解和鉴赏诗歌的一把金钥匙。2、能力目标:在学习诗歌中培养联想和想象能力:歌的语言很精练,跳跃性很大,在感悟诗歌的意境时需要借助自己的联想和想象能力。学会仿写诗歌的能力。3、情感目标:在反复朗读中加深对诗歌的感悟,获得审美愉悦。增强热爱祖国大好河山的美好情愫。【教学重、难点分析】一、朗读,感悟诗的中心思想和内容,体会诗人对故乡、祖国的眷恋之情为教学重点。二、诗歌寄情于物、借物抒情的写法是教学的难点。进入初中阶段,学生们虽然在七年级下学期学过几首现代诗歌,但对诗歌中意象是破解和鉴赏诗歌的一把金钥匙的重要性还不是很理解,从他们平时写的诗中可以看出。【教学方法设计】学诗歌最原始,也是最好的方法,就是诵读。所谓“三分诗靠七分吟”,许多意境深邃的诗句,非吟不足以入其境,得其趣,领略其韵味。同样一个意思如果用大白话讲就索然无味。比如“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡”。用大白话讲,一会儿抬头看月亮,一会儿低头思念故乡,意思没变,意境全部破坏了。只有读,把节奏韵律全读出来,才能渐渐体会到诗之妙。同时不知不觉地自身也起了变化。所以教师要千方百计引导学生读,读出韵味,读出节奏,读出意境。因此,本课教学的主导思想是“以读代讲”,朗读—思考—讨论—联想—诵读,加上多媒体的辅助,构成本课的基本模式。【教学媒体设计】现代社会是多元化的,学生接受的信息也是多种多样。要提高学生学习语文的兴趣,语文课就不再是三尺讲台,一支粉笔的老模式,而应是多种学科的互相渗透和整合。流行歌曲《出塞曲》一开始就让学生的心灵激荡在思乡的优美的旋律中。钢琴曲《乡愁》的伴奏时有穿插,我又精心地选了几幅长城的美景制作成多媒体课件,将抽象的内容变为可感的视觉形象,这也体现了新大纲关于"重视创设语文学习的环境"的要求,引导学生进入诗境。【时间设计】一课时【教学流程设计】教学程序及设计设计意图1一、课前三分钟诵读席慕蓉的诗:一学生读,一学生评。二、1、边听抒情歌曲边欣赏长城的美丽图片2、导入:同学们,这首歌里有唱到世界七大奇迹之一的什么?(长城)一提起长城,我们都感到十分自豪!因为它是我们中华民族的象征。今天,我们来学习蒙古族女诗人席慕蓉的《长城谣》。三、(一)作者简介及写作背景:略(见幻灯片)(二)朗读训练:1、教师范读(钢琴曲《乡愁》伴奏),提醒学生边听边划出朗读节奏,注意语气的轻重,语速的快慢,感情等问题。2、划分朗读节奏(见幻灯片)3、全体学生朗读。(钢琴曲《乡愁》伴奏)4、请学生上讲台朗读。(钢琴曲《乡愁》伴奏)(课前三分钟的形式很多,有演讲、讲故事、对联、朗读、成语接龙等。为了培养学生口头表达能力和赏析能力,也为了扩大知识面。)(以境导读,让学生的心灵激荡在思乡的优美的旋律中,用学科的互相渗透提高学习诗歌的兴趣。)(体现教学互动,轻柔的音乐让学生进入浓浓的乡愁诗境。)(提高学生朗读水平。)教学程序及设计设计意图2(三)学习诗歌的方法:(见幻灯片)1、反复朗读加深对诗歌的感悟。2、通过联想和想象,体会作者内心的感情。3、抓住诗歌中的意象,把握诗歌主旨。诗歌中的意象。回顾余光中的《乡愁》邮票、船票、坟墓、海峡四个意象来表现乡愁。四、学海拾贝:整体感知:1、这首诗,最重要的意象是什么?(长城)2、作者为什么要用第二人称来写长城?提示:便于更直接倾泻内心激荡的情感。3、找出修饰长城这个抒情意象的词语。提示:无情,冷眼。4、追问:为什么“无情”?为什么“冷眼”?提示:数千年来统治者为了各自的利益,在长城下点燃了多少次烽火啊。杀伐纷争,血流成河。长城,冷眼看着这人世的朝代更替,沧桑变迁。长城的无情,只不过是对那些挑起争斗的贪婪的人的蔑视和憎恶,这恰恰反映对这片土地上生活的人们深切的同情。5、全班齐读第一节,要用深沉、舒缓、凝重的语调突...