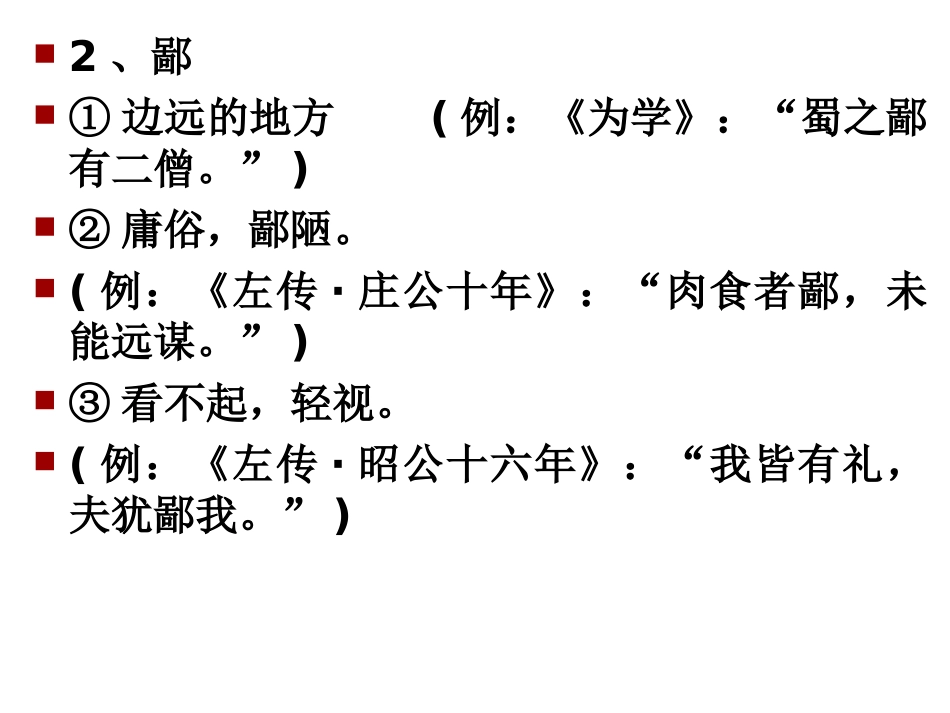

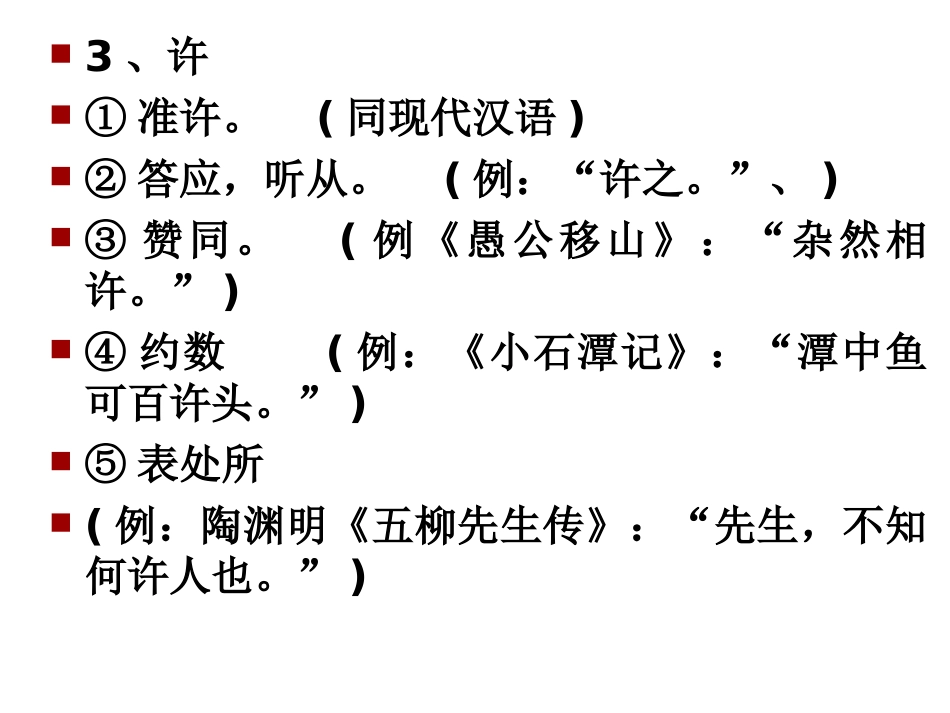

9、①写出了形势②围郑原因③驻军位置。10、①郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓以利害。②烛之武深明大义,有爱国思想且腹有良谋,成竹在胸。11、第二步:阐明利害,动摇秦军(邻之厚,君之薄也)第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。第四步:以史为例,挑拨秦晋(君之所知也)第五步:推测未来,劝秦谨慎(惟君图之)2、鄙①边远的地方(例:《为学》:“蜀之鄙有二僧。”)②庸俗,鄙陋。(例:《左传·庄公十年》:“肉食者鄙,未能远谋。”)③看不起,轻视。(例:《左传·昭公十六年》:“我皆有礼,夫犹鄙我。”)3、许①准许。(同现代汉语)②答应,听从。(例:“许之。”、)③赞同。(例《愚公移山》:“杂然相许。”)④约数(例:《小石潭记》:“潭中鱼可百许头。”)⑤表处所(例:陶渊明《五柳先生传》:“先生,不知何许人也。”)5、微①细小,轻微(同现义)②衰败国势衰微。③卑贱(例:《史记·曹相国世家》:“参如微时,与萧何善。”)④幽微,精妙。微言大义(成语)⑤隐蔽,不显露。见微知著(成语)⑥如果没有。(例:《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归?”)6、敝①坏,破旧。(例:方苞《左忠毅公逸事》:“使史更敝衣草屦。”)②谦词敝人③疲惫(例:《资治通鉴》:“曹操之众,远来疲敝。”)④损害,衰败。因人之力以敝之。(本文)二、虚词1、以①以其无礼于晋(因为,连词)②敢以烦执事(拿,用,介词)③越国以鄙远(表顺承,连词)④焉用亡郑以陪邻?(来目的连词)⑤若舍郑以为东道主(把,介词)2、而①今急而求子(才,连词,表顺承)②夜缒而出(表修饰,连词)③若亡郑而有利于君(表顺承,连词)④朝济而夕设版焉。(表转折,连词)3、焉①子亦有不利焉。(语气词,表陈述)②焉用亡郑以陪邻?(疑问副词,为什么)③若不阙秦,将焉取之(疑问代词哪里)④且焉置土石(疑问代词,哪里)⑤以俟夫观人风者得焉(代词,之)⑥永之人争奔走焉(兼词,于此)古今异义:①行李之往来(行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹)②若舍郑以为东道主(以为,古义:把……作为;今义:认为)③微夫人之力不及此。(夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子)④亦去之(去,古义:离开;今义:往,到)词类活用晋军函陵,秦军南(驻军,驻扎)氾越国以鄙远(意动,以……为边邑)名词→动词既东封郑,又欲肆其西封(在东边;在西边)夜缒而出(在晚上,当晚)名词→状语词类活用君亦无所害(害处)且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)动词→名词词类活用词类活用形容词→名词臣之壮也(壮年)越国以鄙远(远方,边远的地方)共其乏困(缺少的东西)通假字无能为也已(矣)共其乏困(供)秦伯说,与郑人盟(悦)失其所与,不知(智)焉用亡郑以陪邻?(陪,通“倍”)何厌之有?(厌,通“餍”,满足)文中“许之”的主语是()A、郑伯B、烛之武C、秦伯D、佚之狐与“何罪之有”句式同类的一项是()A、令以责之里正B、此吾所以为治平之民虑之C、古之人不余欺也D、求人可使报秦者下列句子中加线词语的解释,正确的一项是()A、越国以鄙远鄙远:鄙视边远地区B、焉用亡郑以陪邻陪:陪伴C、共其乏困共:供应D、若不阙秦阙:缺少答案:CA把边远的地方作为边邑。意动用法。B增加Djue削减。分别比较下列两组句子中加线的字的意思,判断正确的一项是()无能为也已若不阙秦,将焉取之郑即知亡矣焉用亡郑以陪邻A、“已”和“矣”相同,两个“焉”不同。B、“已”和“矣”相同,两个“焉”也相同。C、“已”和“矣”不同,两个“焉”相同。D、“已”和“矣”不同,两个“焉”也不同。“若舍郑以为东道主,行李往来”一句中加线的词在文中的意思理解正确的一项是()A、请客的主人行装B、宴请的客人行装C、宴请的客人使者D、请客的主人使者选出12~17题所示的句子在文中的正确意思。12、以其无礼于晋,且贰于楚也。()A、因为郑伯对晋不友好,并且对楚国怀有二心而背叛了晋国。B、因为郑伯对晋不友好,并且对晋国怀有二心而与楚亲善。C、因为郑伯在晋国时...