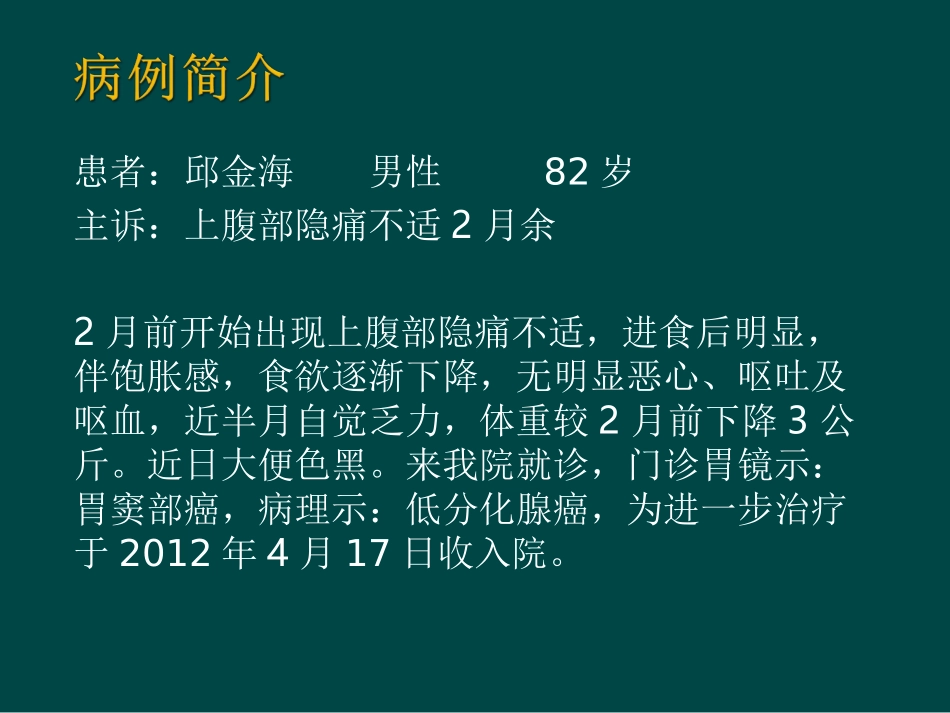

患者:邱金海男性82岁主诉:上腹部隐痛不适2月余2月前开始出现上腹部隐痛不适,进食后明显,伴饱胀感,食欲逐渐下降,无明显恶心、呕吐及呕血,近半月自觉乏力,体重较2月前下降3公斤。近日大便色黑。来我院就诊,门诊胃镜示:胃窦部癌,病理示:低分化腺癌,为进一步治疗于2012年4月17日收入院。15年前因腰椎间盘突出行手术治疗。否认其他外伤、手术史15年前手术时有输血史。否认药物、食物过敏史。护理查体:T:36.5℃,P:76次/分,R:18次/分,BP:140/80mmHg,W:64Kg门诊胃镜:胃窦部癌病理:低分化腺癌上腹CT增强:胃窦部胃壁增厚,考虑胃癌血常规:血红蛋白:96g/L↓完善各项术前检查,患者2012年4月20日8:30在全麻下行胃癌根治术。于13:35分返回病房。当时患者神志清,伤口敷贴覆盖无外渗,予双腔鼻导管吸O23L/min,鼻胃管留置深度55CM,接负压袋引流出少量血性液体,鼻肠营养管留置深度70CM,头端包扎,固定妥善,扁平管接一次性负压吸引器,吸出少量血性液体,留置导尿畅,引流出色清尿液,测BP:135/70mmHg,P:80次/分,R:20次/分,术后给予I级护理,禁食,测BPQH至平稳。术后第二天听诊肠蠕动恢复,医嘱开始予以鼻饲瑞代500ml,50ml/h,术后第三天,患者肛门排气,适当增加鼻饲量至1000ml,术后第四天予以拔除胃管及导尿管,继续鼻饲瑞代,第五天,医嘱予以少量饮水,术后第六天予以流质饮食,术后第七天,予以半流质饮食并拔除伤口引流管。术后第九天予以拔除空肠营养管,并伤口拆线,乙类一期愈合。术后病理同术前。定义胃癌是原发于胃部的一种常见的恶性肿瘤,居消化道恶性肿瘤的首位。每年约有17万人死于胃癌,几乎接近全部恶性肿瘤死亡人数的1/4。日本、丹麦等国发病率高,而美国、澳洲则较低,在我国以山东、浙江、上海、福建等沿海地区为高发区。胃癌的临床表现缺乏特异性,早期确诊尚不到10%。流行病学胃癌的发病年龄符合于癌肿的一般规律,即大多数发生在中年以后,多见于40-60岁之间,平均年龄约为50岁,仅5%的患者年龄是在30岁以下。以性别而论,男性高于女性,男性约为女性的2倍。病因和发病机制1.环境和饮食因素不同国家与地区发病率的明显差别说明与环境因素有关,其中最主要的是饮食因素。摄入过多的食盐、高盐食品、熏制鱼类、亚硝胺类化合物的食物是诱发胃癌的相关因素等。2.幽门螺杆菌感染大量研究表明,幽门螺杆菌是胃癌发病的危险因素。幽门螺杆菌所分泌的毒素能使胃粘膜病变,从而发生癌变。3.遗传因素某些家庭中胃癌发病率较高。胃癌患者亲属的胃癌发病率高出于正常人四倍。一些资料表明胃癌发生于A血型的人较O血型者为多。4.免疫因素免疫功能低下的人胃癌发病率较高。5.癌前期变化所谓癌前期变化是指某些具有较强的恶变倾向的病变,这种病变如不予以处理,有可能发展为胃癌。癌前期变化包括癌前期状态与癌前期病变。症状:早期:临床症状多不明显,少数病人有类似溃疡或慢性胃炎的消化道症状,因此早起胃癌诊断率较低。进展期:随病情加重,症状加重。病人常有明显的消化道症状,如上腹部不适、进食后饱胀。随后出现上腹疼痛、食欲不振、消瘦、体重减轻。晚期:极度消瘦、贫血,最后表现为恶病质。临床表现体征:早期无明显体征,可仅有上腹部深压痛,晚期上腹部可扪及肿块。出现转移灶的相应体征。*粪便隐血试验多持续阳性*胃液检查胃液可混有血液或呈咖啡色样沉渣胃酸缺乏乳酸浓度多增高*X线钡餐检查为重要的诊断方法之一*纤维胃镜检查*血液检查常有不同程度的贫血,血沉增快以手术为主的综合治疗一、手术治疗手术切除仍是目前根治早期胃癌的唯一方案,对早期胃体、窦部癌施行远端根治性胃次全切除,对胃底部癌则施行近端胃次全切除或全胃切除。二、化学治疗最常用的胃癌辅助治疗方法三、其他治疗包括放疗、免疫治疗、中医治疗术前一般准备1.心理护理:安慰患者,增加对手术的信心。2.饮食指导:术前1日流质,术前12小时禁食、禁饮。3.营养状况较差者,应予以补充血浆或血,以提高手术的耐受力。4.合并幽门梗阻时,洗胃,减轻水肿,利于吻合口的愈合。5.术晨置胃管,防止呕吐、误吸,便于术中操作。6.术前功能锻炼。术后一般护...