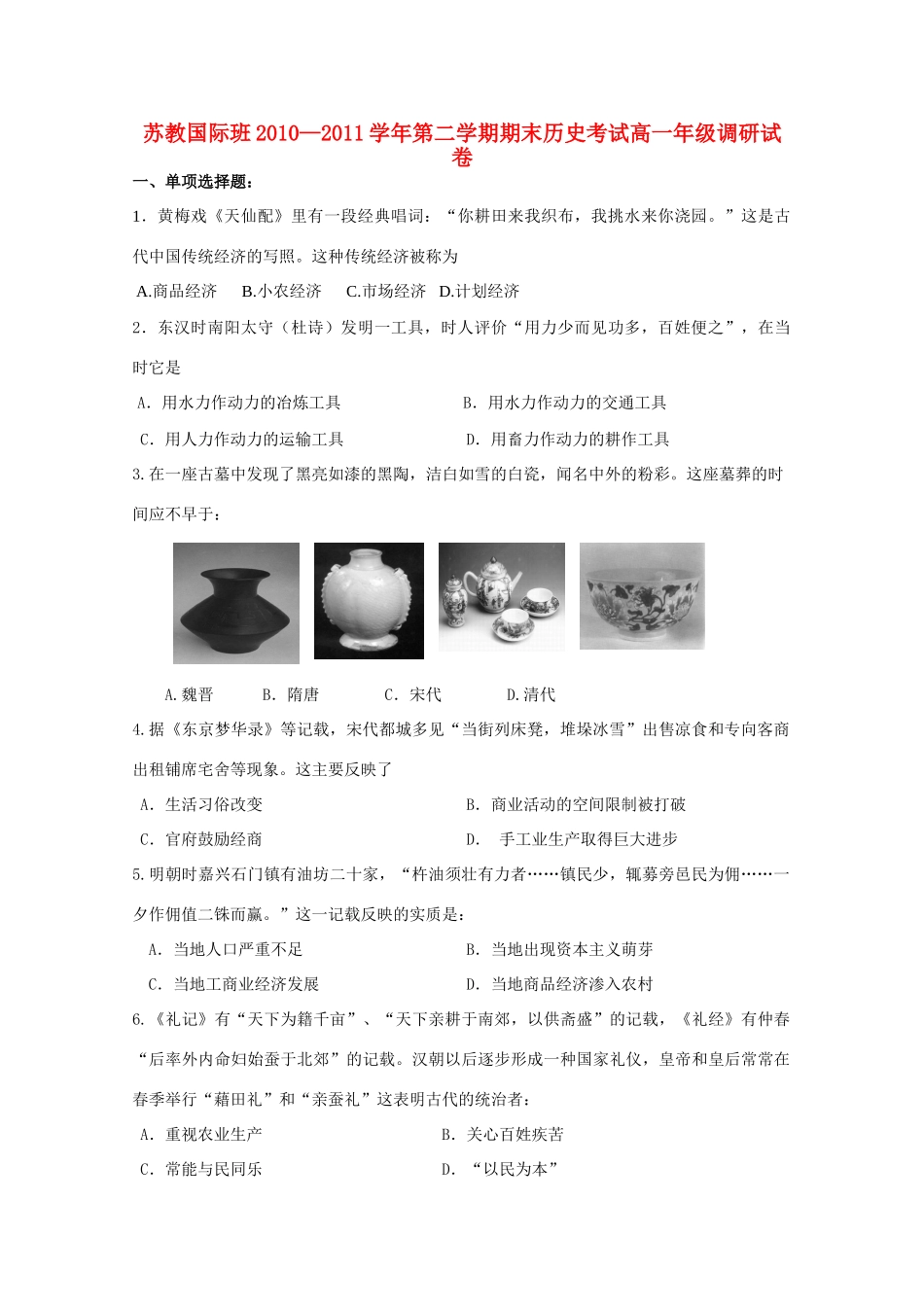

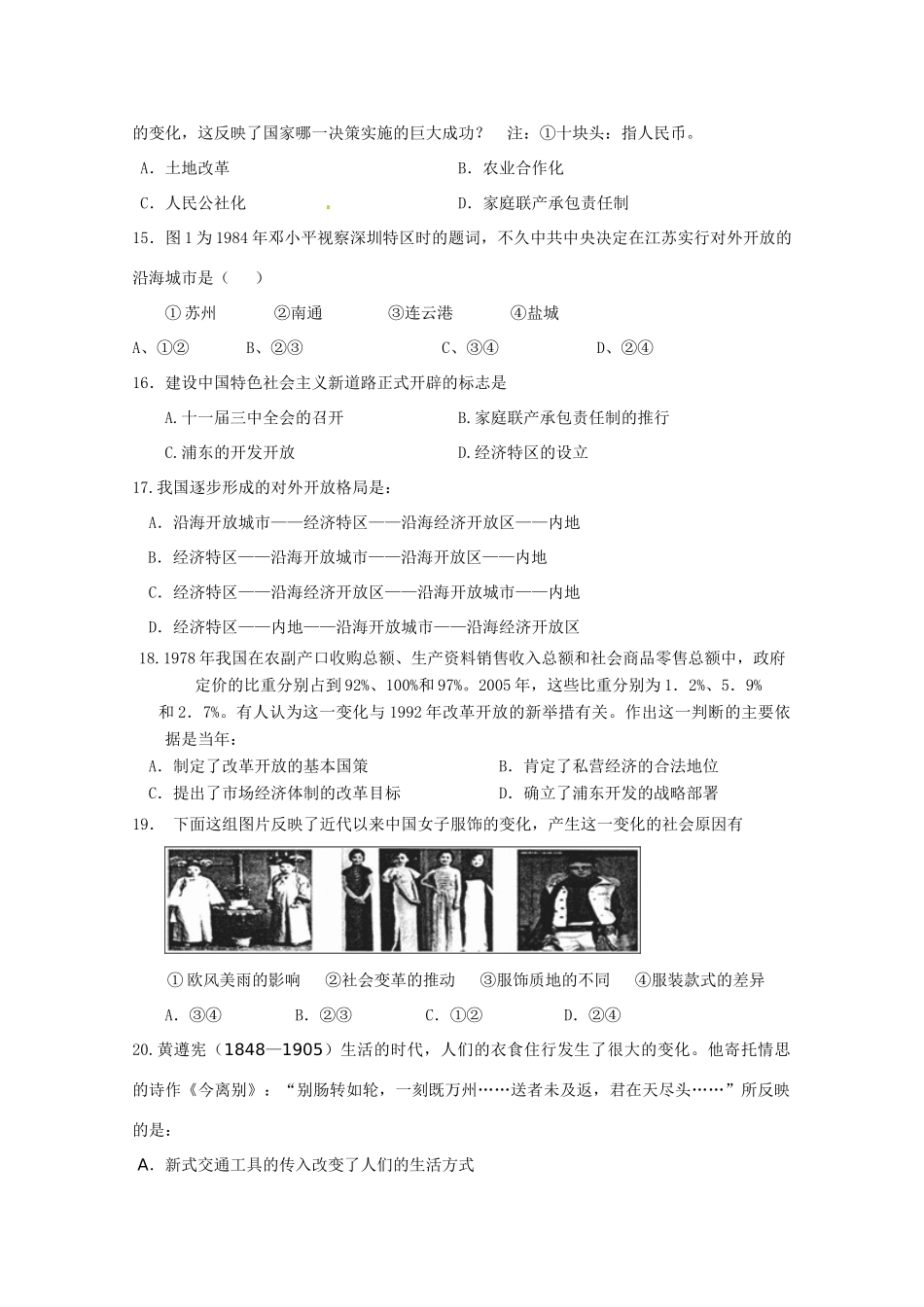

苏教国际班2010—2011学年第二学期期末历史考试高一年级调研试卷一、单项选择题:1.黄梅戏《天仙配》里有一段经典唱词:“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这是古代中国传统经济的写照。这种传统经济被称为A.商品经济B.小农经济C.市场经济D.计划经济2.东汉时南阳太守(杜诗)发明一工具,时人评价“用力少而见功多,百姓便之”,在当时它是A.用水力作动力的冶炼工具B.用水力作动力的交通工具C.用人力作动力的运输工具D.用畜力作动力的耕作工具3.在一座古墓中发现了黑亮如漆的黑陶,洁白如雪的白瓷,闻名中外的粉彩。这座墓葬的时间应不早于:A.魏晋B.隋唐C.宋代D.清代4.据《东京梦华录》等记载,宋代都城多见“当街列床凳,堆垛冰雪”出售凉食和专向客商出租铺席宅舍等现象。这主要反映了A.生活习俗改变B.商业活动的空间限制被打破C.官府鼓励经商D.手工业生产取得巨大进步5.明朝时嘉兴石门镇有油坊二十家,“杵油须壮有力者……镇民少,辄募旁邑民为佣……一夕作佣值二铢而赢。”这一记载反映的实质是:A.当地人口严重不足B.当地出现资本主义萌芽C.当地工商业经济发展D.当地商品经济渗入农村6.《礼记》有“天下为籍千亩”、“天下亲耕于南郊,以供斋盛”的记载,《礼经》有仲春“后率外内命妇始蚕于北郊”的记载。汉朝以后逐步形成一种国家礼仪,皇帝和皇后常常在春季举行“藉田礼”和“亲蚕礼”这表明古代的统治者:A.重视农业生产B.关心百姓疾苦C.常能与民同乐D.“以民为本”7.清顺治十八年(1662年),清廷强迫云台山、高公岛、东西连岛等地的居民内迁,规定“片帆不许入海”。这反映当时清政府实行()A.“工商皆本”政策B.重农抑商政策C.“海禁”政策D.盐铁官营政策8.1864年包世臣记载:“近日洋布大行,价才当棉布三分之一,吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削减大半,去年棉花客大都折本。”上述材料反映的是A.中国民族资本主义发展缓慢B.家庭手工业在外国商品的冲击下破产C.松太地区棉纺织水平下降D.中国手工棉纺织品价格下跌9.中国民族资本主义在一战期间的发展状况用下列哪句诗来形容最恰当?A.千呼万唤始出来B.小荷才露尖尖角C.忽如一夜春风来D.无可奈何花落去10.根据蔡增基《十年来的中国航运》记载:“自国民政府成立(1927年)至今,不过十年,此十年间,民营公司之组织,约计二十五家,……已远胜以前数十年矣。当时航运业民营公司发展较快的主要原因是:A.中国自然经济开始瓦解B.蒸汽轮船制造技术开始传入C.国民经济建设运动的开展D.列强忙于战争暂时放松对华侵略11.“火柴大王”刘鸿生回忆:(抗战时期)我在重庆办的中国毛纺织工厂、火柴原料厂及兰州办的毛纺厂,都有官僚资本的投资。我原来在上海是大老板,到重庆却成了大老板的伙计。此材料说明他所受到的排挤和打击主要来自A.官僚资本B.外国资本C.封建官府D.地主阶级12.社会主义制度在我国基本确立的标志是:A.中华人民共和国的成立B.土地改革运动的基本结束C.《中华人民共和国宪法》的颁布D.“三大改造”的基本完成13.右图为一位同学在研究性学习中使用。据此判断,这位同学的研究课题最有可能是:A.农业的社会主义改造B.人民公社化运动C.大跃进D.家庭联产承包责任制14.“凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。”“吃不愁,穿不愁,腰里揣着十块头①,又娶媳妇又盖楼。”1978年前后,凤阳民歌内容发生了如此大的变化,这反映了国家哪一决策实施的巨大成功?注:①十块头:指人民币。A.土地改革B.农业合作化C.人民公社化D.家庭联产承包责任制15.图1为1984年邓小平视察深圳特区时的题词,不久中共中央决定在江苏实行对外开放的沿海城市是()①苏州②南通③连云港④盐城A、①②B、②③C、③④D、②④16.建设中国特色社会主义新道路正式开辟的标志是A.十一届三中全会的召开B.家庭联产承包责任制的推行C.浦东的开发开放D.经济特区的设立17.我国逐步形成的对外开放格局是:A.沿海开放城市——经济特区——沿海经济开放区——内地B.经济特区——沿海开放城市——沿海开放区——内地C.经济特区——沿海经济开放区——...