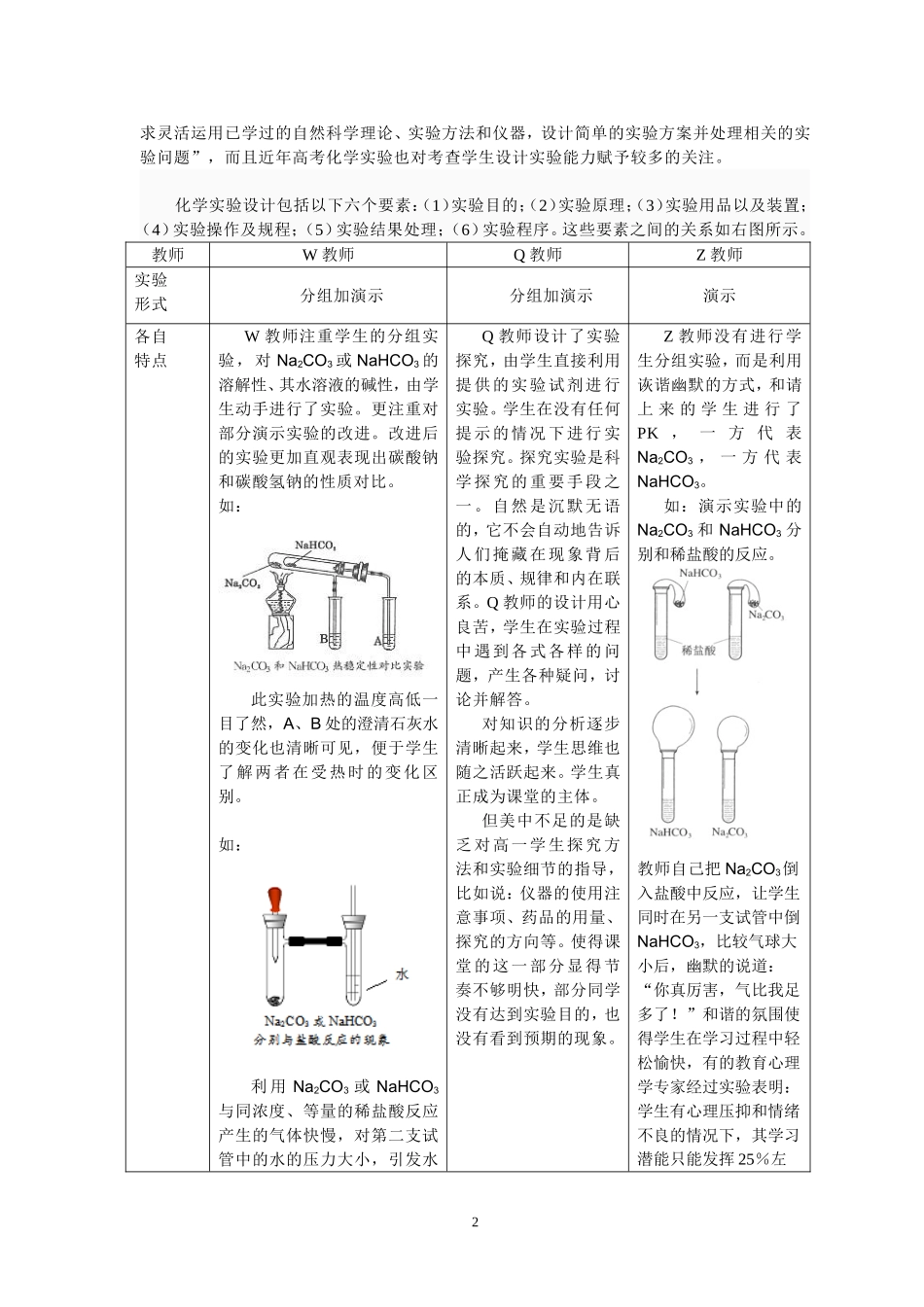

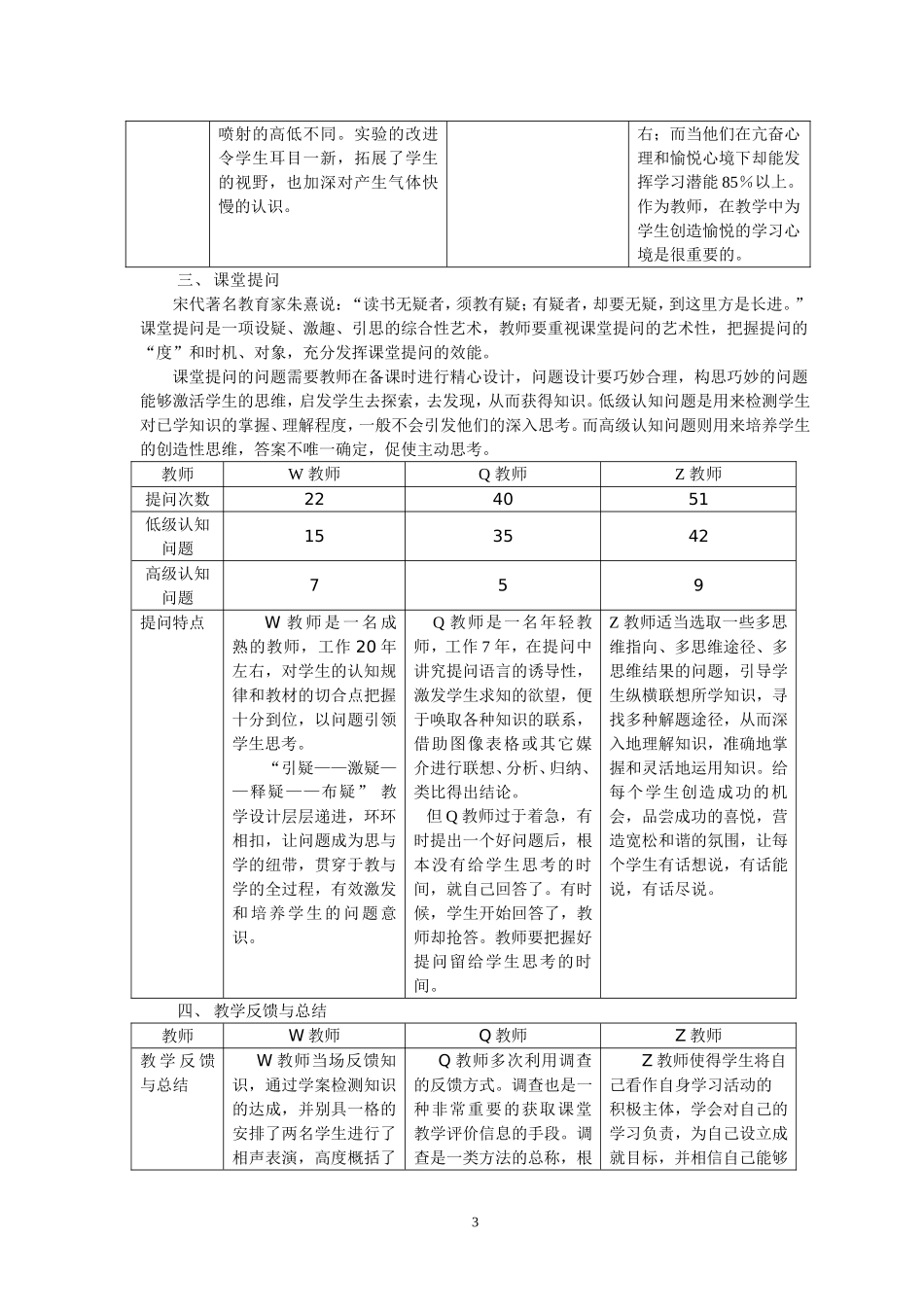

由一次同课异构活动谈化学课堂环节的处理文章提要:三位教师的课堂环节处理对比可以看出,新课程的实施对教师化学课堂提出了更高的要求,它要求教师能正确地把握教学目标,能合理地组织教学活动,能处理好课前预设与课堂生成的关系,在课堂引入、实验设计、课堂提问、反馈与总结方面,能让学生在教学活动中体验、感悟知识的本质,从而达到引领和发展学生的思维、提高教育教学效率的目的。关键词:化学课堂环节、课堂引入、实验设计、课堂提问、反馈与总结正文:近期参加了一个由江苏大学举办的省级骨干教师培训班,三位教师开设了《碳酸钠的性质与应用》同课异构的教学研讨课。同课异构的目的是让不同的教师面对相同的教材,结合所教学生的实际情况,根据自己的生活经历、知识背景、情感体验建构出不同意义的设计,呈现出不同教学风格的课堂,赋予静态教材以生命活力,培养出各具个性特色的创造性。笔者注意到三位教师的课堂环节处理各有巧妙不同,达到异曲同工之妙。一、课堂引入精彩的课堂都有一个精彩的引入,一节成功的课必需有一个好的开始。课堂引入是教学的基本技能,更是教师课程观、教育观的体现。新课程理念基于建构主义的科学教育理念,认为知识是不能传递的,学习不是对知识的记载和吸收,也不是从零开始的,而是学生主动地建构获得的,是基于原有知识经验背景的建构。一节课的引入正是本节课的知识建构的开始,如何抓住学生的认知需求和规律,激发学生积极思考、质疑释疑、渴求探索交流的情感,突显学生在课堂教学中的主体性,有效帮助学生实现知识建构,这是从教学基本技能中提升的教学艺术。教师W教师Q教师Z教师引入时间3分钟5分钟1分钟各自特点以地方特色的大麦粥,介绍了大麦粥的悠久历史和制作方法,在培养学生热爱家乡的同时,加深了对日常事物的认识。以即将到来的中秋为话题,谈到美味佳肴。并展示自己制作的糕点和菜肴,与饭店的作对比,从而引出本节课的内容。把教师生活化的一面展示给学生,拉近与学生的距离。以历史上的三苏“苏洵、苏轼、苏辙”,展示诗词和图片,直接过渡到化学的三苏。引入简介明了,主题突出。二、实验设计化学实验设计不仅需要较为扎实的化学知识与实验技能,而且还必须掌握相关的科学方法(如假设、测定、实验条件的控制、实验观察与记录、实验结果处理与表达等),因此需要学生灵活应用化学知识与技能以及科学研究方法解决化学问题的能力和创造能力。因此要求学生“能够根据要1求灵活运用已学过的自然科学理论、实验方法和仪器,设计简单的实验方案并处理相关的实验问题”,而且近年高考化学实验也对考查学生设计实验能力赋予较多的关注。化学实验设计包括以下六个要素:(1)实验目的;(2)实验原理;(3)实验用品以及装置;(4)实验操作及规程;(5)实验结果处理;(6)实验程序。这些要素之间的关系如右图所示。教师W教师Q教师Z教师实验形式分组加演示分组加演示演示各自特点W教师注重学生的分组实验,对Na2CO3或NaHCO3的溶解性、其水溶液的碱性,由学生动手进行了实验。更注重对部分演示实验的改进。改进后的实验更加直观表现出碳酸钠和碳酸氢钠的性质对比。如:此实验加热的温度高低一目了然,A、B处的澄清石灰水的变化也清晰可见,便于学生了解两者在受热时的变化区别。如:利用Na2CO3或NaHCO3与同浓度、等量的稀盐酸反应产生的气体快慢,对第二支试管中的水的压力大小,引发水Q教师设计了实验探究,由学生直接利用提供的实验试剂进行实验。学生在没有任何提示的情况下进行实验探究。探究实验是科学探究的重要手段之一。自然是沉默无语的,它不会自动地告诉人们掩藏在现象背后的本质、规律和内在联系。Q教师的设计用心良苦,学生在实验过程中遇到各式各样的问题,产生各种疑问,讨论并解答。对知识的分析逐步清晰起来,学生思维也随之活跃起来。学生真正成为课堂的主体。但美中不足的是缺乏对高一学生探究方法和实验细节的指导,比如说:仪器的使用注意事项、药品的用量、探究的方向等。使得课堂的这一部分显得节奏不够明快,部分同学没有达到实验目的,也没有看到预期的现象。Z教师没有进行学生分组实验,而是利用诙谐...