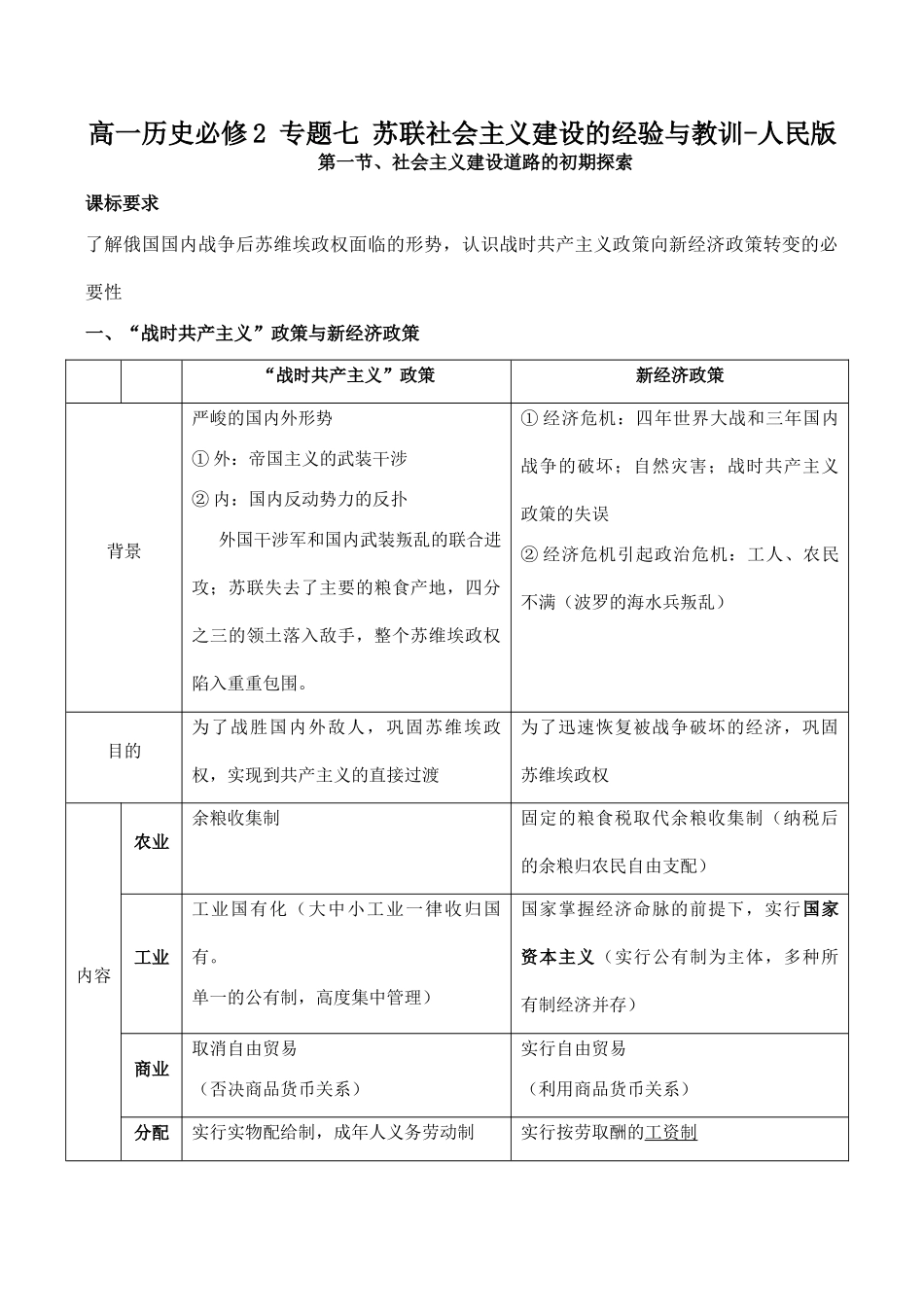

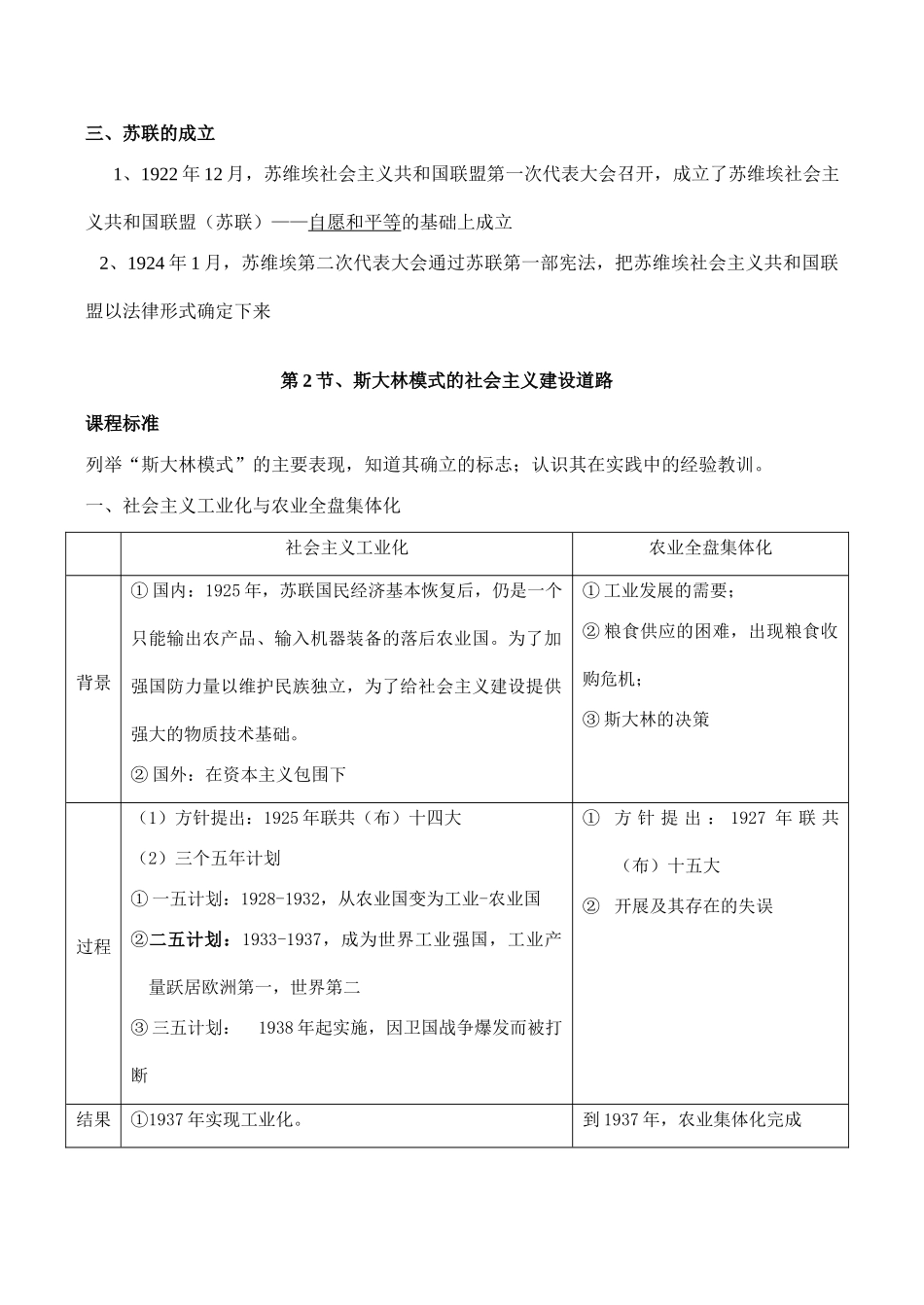

高一历史必修2专题七苏联社会主义建设的经验与教训-人民版第一节、社会主义建设道路的初期探索课标要求了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性一、“战时共产主义”政策与新经济政策“战时共产主义”政策新经济政策背景严峻的国内外形势①外:帝国主义的武装干涉②内:国内反动势力的反扑外国干涉军和国内武装叛乱的联合进攻;苏联失去了主要的粮食产地,四分之三的领土落入敌手,整个苏维埃政权陷入重重包围。①经济危机:四年世界大战和三年国内战争的破坏;自然灾害;战时共产主义政策的失误②经济危机引起政治危机:工人、农民不满(波罗的海水兵叛乱)目的为了战胜国内外敌人,巩固苏维埃政权,实现到共产主义的直接过渡为了迅速恢复被战争破坏的经济,巩固苏维埃政权内容农业余粮收集制固定的粮食税取代余粮收集制(纳税后的余粮归农民自由支配)工业工业国有化(大中小工业一律收归国有。单一的公有制,高度集中管理)国家掌握经济命脉的前提下,实行国家资本主义(实行公有制为主体,多种所有制经济并存)商业取消自由贸易(否决商品货币关系)实行自由贸易(利用商品货币关系)分配实行实物配给制,成年人义务劳动制实行按劳取酬的工资制影响积极最大限度地调动了全国的财力、物力,为保卫苏维埃国家创造了必要的物质前提。苏维埃政权得到巩固。①调动人民生产的积极性,国民经济得到恢复和发展,人民群众物质文化生活初步好转,巩固了工农联盟和苏维埃政权。②找到一条向社会主义过渡的正确道路,工农支持。消极该政策使农民负担过重,而且不符合客观价值规律,它挫伤了农民的利益,造成了工农联盟濒于瓦解,也对国家的经济造成了不利影响,最终引发了全国范围的经济和政治危机,它并不是向社会主义过渡的正确途径。在实施过程中,不可避免地出现了一些问题,加之领导人对这种政策的必要性和长期性认识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。▲新经济政策的“新”:战时共产主义政策是在生活中排斥商品关系,用军事和行政手段控制社会运转,进而直接进入社会主义;新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和工农联盟,逐步过渡到社会主义。这是新经济政策“新”之处。▲新经济政策的实质在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,利用市场、商品和货币关系建设社会主义的经济体制。二、对我国社会主义现代化建设的启示1、生产关系的变革必须要适应本国生产力的状况2、建设社会主义必须与本国实际相结合。3、建设社会主义要跳出本本主义和教条主义,要实事求是4、建设社会主义是一项宏大的工程,需要一个漫长的过程,不能急于求成。5、始终以是否有利于广大人民长远的根本的利益为标准三、苏联的成立1、1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟第一次代表大会召开,成立了苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)——自愿和平等的基础上成立2、1924年1月,苏维埃第二次代表大会通过苏联第一部宪法,把苏维埃社会主义共和国联盟以法律形式确定下来第2节、斯大林模式的社会主义建设道路课程标准列举“斯大林模式”的主要表现,知道其确立的标志;认识其在实践中的经验教训。一、社会主义工业化与农业全盘集体化社会主义工业化农业全盘集体化背景①国内:1925年,苏联国民经济基本恢复后,仍是一个只能输出农产品、输入机器装备的落后农业国。为了加强国防力量以维护民族独立,为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础。②国外:在资本主义包围下①工业发展的需要;②粮食供应的困难,出现粮食收购危机;③斯大林的决策过程(1)方针提出:1925年联共(布)十四大(2)三个五年计划①一五计划:1928-1932,从农业国变为工业-农业国②二五计划:1933-1937,成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二③三五计划:1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断①方针提出:1927年联共(布)十五大②开展及其存在的失误结果①1937年实现工业化。到1937年,农业集体化完成②高度集中的计划经济体制确立特点①高速优先发展重工业。②片面追求...