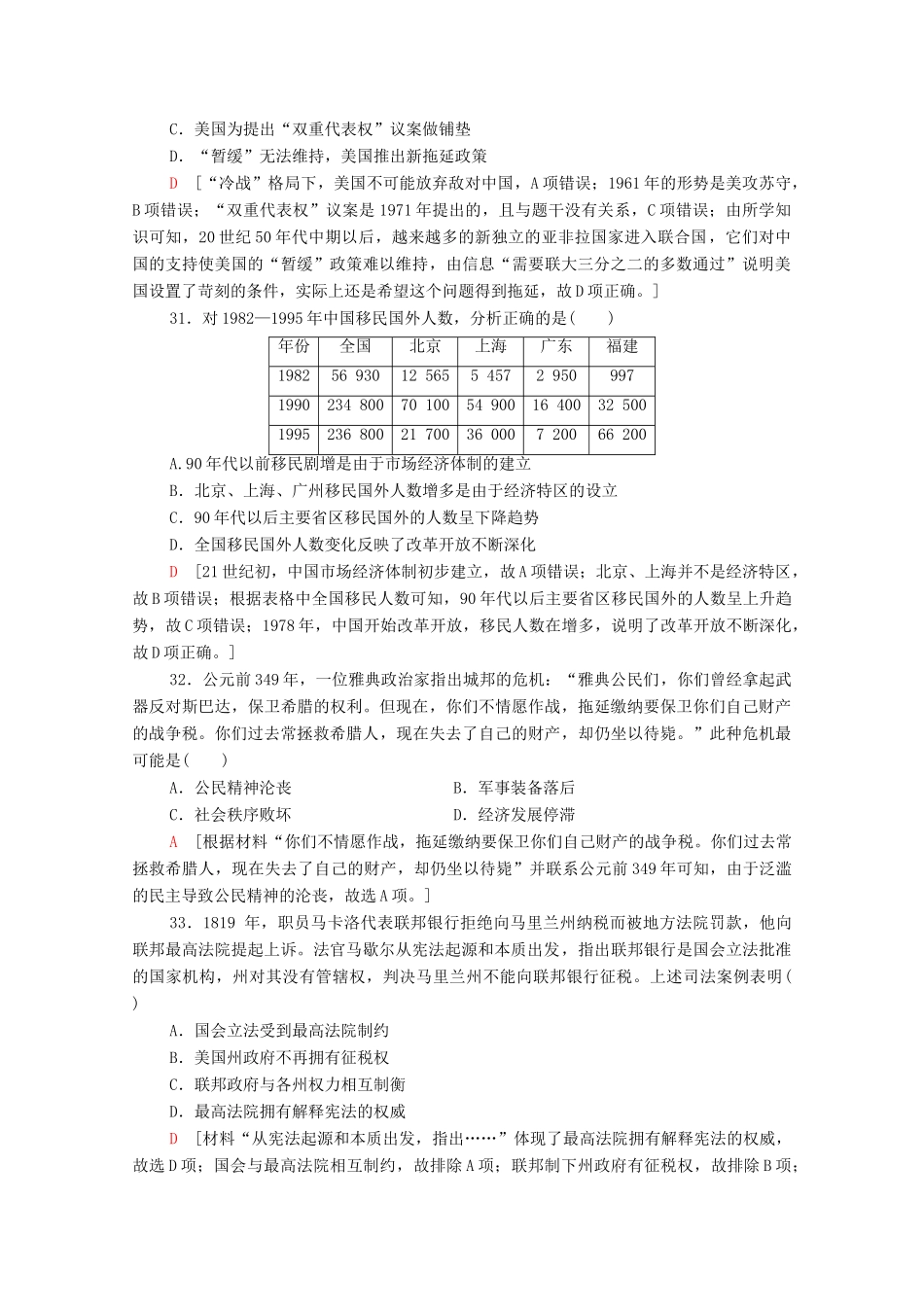

小题提速练(二)(时间:30分钟分值:48分)24.据《左传》记载,公元前548年,楚司马苏掩奉命整治军赋,他对不同类型的田土、山林、水泽等做了精密的测量和计算,然后依据收入确定军赋的数额。这一记载说明当时()A.土地国有制度遭到破坏B.人们已能熟练运用数学知识C.国家专营思想开始出现D.诸侯争霸推动各国变法开展B[根据材料“他对不同类型的田土、山林、水泽等做了精密的测量和计算”可知人们已能熟练运用数学知识,故选B项;材料强调的是对田土、山林、水泽的测量和计算,没体现对土地的破坏,故排除A项;材料主旨在于用数学知识测量和计算,看不出国家专营,故排除C项;材料只是楚国整治军赋,体现不出各国变法,故排除D项。]25.下图是《清明上河图》(局部),画中刻画了北宋京师汴梁规模最大的酒楼“正店”,门前人头攒动,生意兴隆。这反映了当时()A.社会上奢靡之风盛行B.商业宣传开始出现C.政府放松了市场管理D.商业经济较为繁荣D[材料酒楼门前人头攒动,生意兴隆,说明宋代商品经济发展,商业繁荣,故选D项;材料人头攒动生意兴隆并不能说明奢靡之风盛行,故排除A项;首先《清明上河图》不是商业宣传,其次“开始”的用词需谨慎,没有材料无法判断,故排除B项;材料无法体现政府的政策,故排除C项。]26.刘师培对清代学术曾指出:“盖汉学之词举世视为无用,舍闭关却扫外,其学仅足以授徒。若校勘金石,足以备公卿之役,而不足以博公卿之欢。……欲得帝王之尊,必先伪托宋学以自固。故治宋学者,上之可以备公辅,下之可以得崇衔。”其意在强调()A.清代学术氛围相对自由B.明清封建制度日益没落C.经世致用思想成为主流D.清代宋明理学仍居主流D[根据材料可知,刘师培对清代学术曾指出,汉学举世视为无用,其学只能教授学生而无法满足统治阶级的需要,要想维护封建统治就必须托宋明理学,所以从事宋明理学者可以治理国家,还可以获得殊荣,其意在强调清代宋明理学仍居主流,故选D项。]27.针对出国华工“如在地狱,惨不忍睹”的状况,为保护华工的合法权益,清政府驻英公使郭嵩焘主张政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事,以达到“捷声息而通隔阂,收权利而销外侮”的效果。这反映了()A.国际协商能保障华工的权益B.近代国际外交意识已产生C.清政府注重保护华侨的利益D.清政府积极参与国际外交B[材料“政府应列席万国公法会议,与各国详定章程,在海外广设领事”说明清政府开始用国际外交方式解决华工问题,即近代国际外交意识已产生,故选B项;文中涉及的是在处理华工问题上,郭嵩焘的主张,故排除A项;这只是郭嵩焘的主张并不是清政府的实际行动,故排除C项;这只是郭嵩焘的主张并不是清政府的实际行动,故排除D项。]28.清末著名诗人丘逢甲在《元夕无月》中沉痛地写道:“满城灯市荡春烟,宝月沉沉隔海天。看到六鳌仙有泪,神山沦没已三年!三年此夕月无光,明月多应在故乡。欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲洋。”其中“神山沦没”事件()A.使清政府成为列强的工具B.加剧了中国的半殖民地化C.刺激清政府学习军事技术D.开启了列强商品输出进程B[丘逢甲之诗反映了甲午战争史实,该侵华战争加剧了中国的半殖民地化,故选B项;清政府成为列强的工具是《辛丑条约》签订后,故排除A项;清政府学习军事技术是在第二次鸦片战争后,故排除C项;鸦片战争后《南京条约》签订开启了列强商品输出进程,故排除D项。]29.九一八事变后,博古在《论民众革命与民众政权的口号》中指出:“中国革命目前阶段的特点,是在两个伟大的革命潮流的汇合,反对帝国主义的民族解放运动与推翻地主资产阶级统治的土地革命。因此反对帝国主义的土地革命是中国革命现阶段的主要内容。”对此解读最准确的一项是()A.把反帝与土地革命结合符合中国国情B.此观点混淆了土地革命的对象和性质C.体现中日民族矛盾已上升为主要矛盾D.中共中央主要领导人仍坚持右倾错误B[根据所学知识可知,九一八事变后中日民族矛盾逐渐激化,民族危机加深,所以中国革命这一时期是双重的革命任务,既需反对日本帝国主义的入侵,又需反对国民党的统治,而博古得出的结论是反对帝国主义的土地...