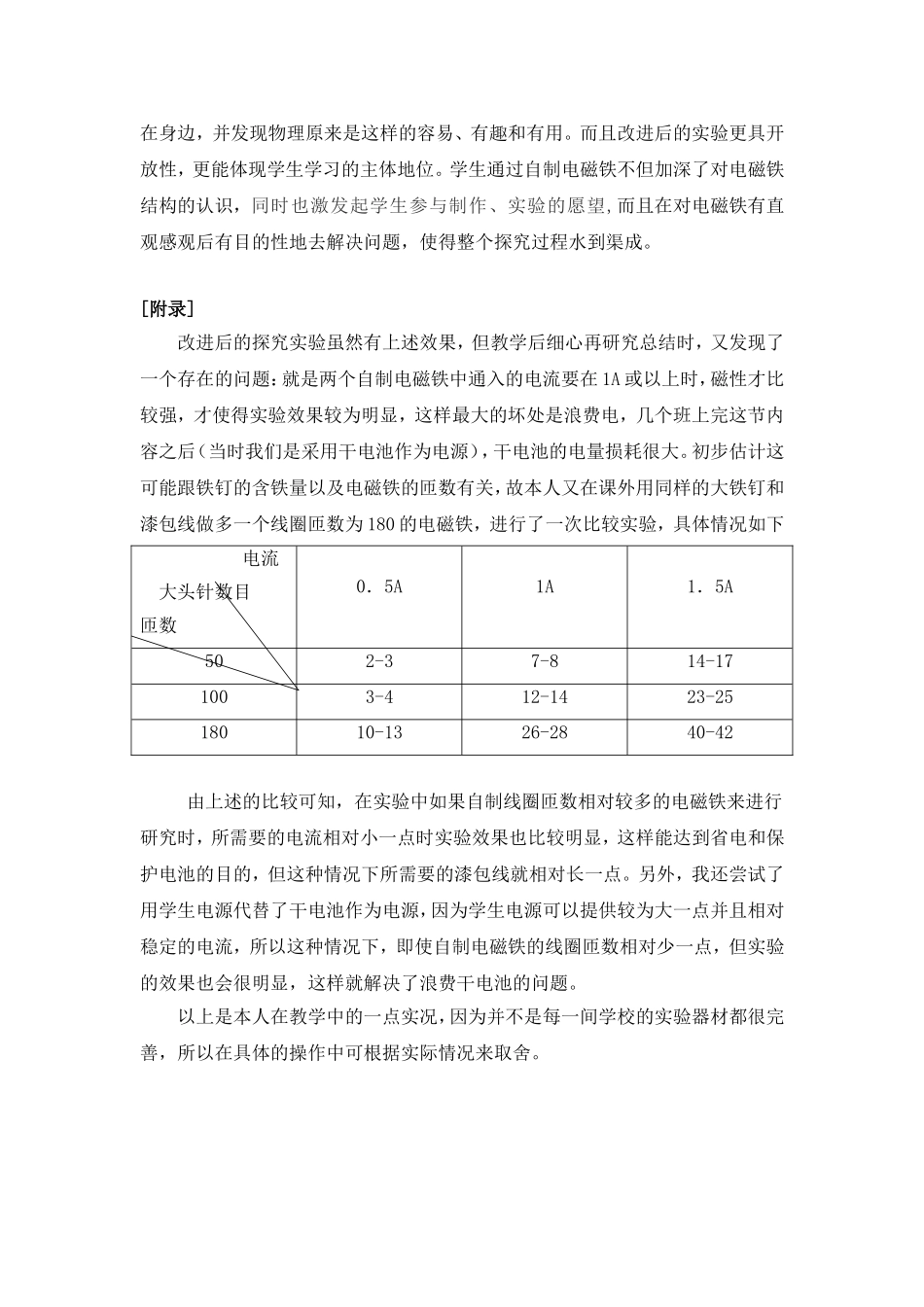

“电磁铁”教学案例背景:新课标实施已经有几年的时间了,它的核心理念是以学生发展为本,让学生参与。在教学中要做到这一点我认为就要尊重学生,还学生学习的自由,提高学生的学习兴趣以及发挥学生的主体作用,引导学生积极主动参与教学过程。物理是一门以实验为基础的学科,实践表明,探究式教学是物理教学的一种有效方法。人教版八年级物理第九章第四节“电磁铁”一节内容的重点是用控制变量法探究影响电磁铁磁性强弱的因素。本人第一次对此内容进行教学时在引出电磁铁之后,向学生提出问题“对于电磁铁,你们想知道它的什么?”,对这个简单的问题,学生的发言就踊跃起来了。他们想知道的有如下这些:①它的结构是怎样的?②它有什么用?③它的磁性的强弱跟什么有关?…。在鼓励学生的大胆发疑之后就用实验室提供的现成电磁铁进行探究影响它磁性强弱的因素。课堂中,学生一开始发疑时的气氛很活跃,而通过这个探究过程,学生也基本上可以知道影响电磁铁磁性强弱的因素,但在整个探究过程里,我发现学生的探究情绪比较沉闷和被动,他们的自主探究欲望得不到有效激发。分析其中的原因,原来是他们对探究的对象——电磁铁感到陌生造成的。初中学生认识事物时往往只停留在感观认识上,所以对学习对象的陌生会在很大程度上扼杀了学生学习探究的积极性。问题解决:针对上述问题,我决定化抽象为直观,给学生以充分的空间,放手让学生去探究。我的解决办法:就是从市面上买回一些大铁钉(长度为10cm,直径为4mm)和漆包线(直径为0.5mm),分给每个小组两条漆包线(长度分别为80cm和160cm)、两枚大铁钉,先让学生自制两个匝数分别为50和100的电磁铁,然后再进行探究,结果整节课的气氛截然不同,学生的探究欲望得到了很大的提高,在课堂上真正地动了起来!反思与讨论:改进后的实验取材容易,拉近了物理与生活的距离,使学生感受到物理就在身边,并发现物理原来是这样的容易、有趣和有用。而且改进后的实验更具开放性,更能体现学生学习的主体地位。学生通过自制电磁铁不但加深了对电磁铁结构的认识,同时也激发起学生参与制作、实验的愿望,而且在对电磁铁有直观感观后有目的性地去解决问题,使得整个探究过程水到渠成。[附录]改进后的探究实验虽然有上述效果,但教学后细心再研究总结时,又发现了一个存在的问题:就是两个自制电磁铁中通入的电流要在1A或以上时,磁性才比较强,才使得实验效果较为明显,这样最大的坏处是浪费电,几个班上完这节内容之后(当时我们是采用干电池作为电源),干电池的电量损耗很大。初步估计这可能跟铁钉的含铁量以及电磁铁的匝数有关,故本人又在课外用同样的大铁钉和漆包线做多一个线圈匝数为180的电磁铁,进行了一次比较实验,具体情况如下电流大头针数目匝数0.5A1A1.5A502-37-814-171003-412-1423-2518010-1326-2840-42由上述的比较可知,在实验中如果自制线圈匝数相对较多的电磁铁来进行研究时,所需要的电流相对小一点时实验效果也比较明显,这样能达到省电和保护电池的目的,但这种情况下所需要的漆包线就相对长一点。另外,我还尝试了用学生电源代替了干电池作为电源,因为学生电源可以提供较为大一点并且相对稳定的电流,所以这种情况下,即使自制电磁铁的线圈匝数相对少一点,但实验的效果也会很明显,这样就解决了浪费干电池的问题。以上是本人在教学中的一点实况,因为并不是每一间学校的实验器材都很完善,所以在具体的操作中可根据实际情况来取舍。