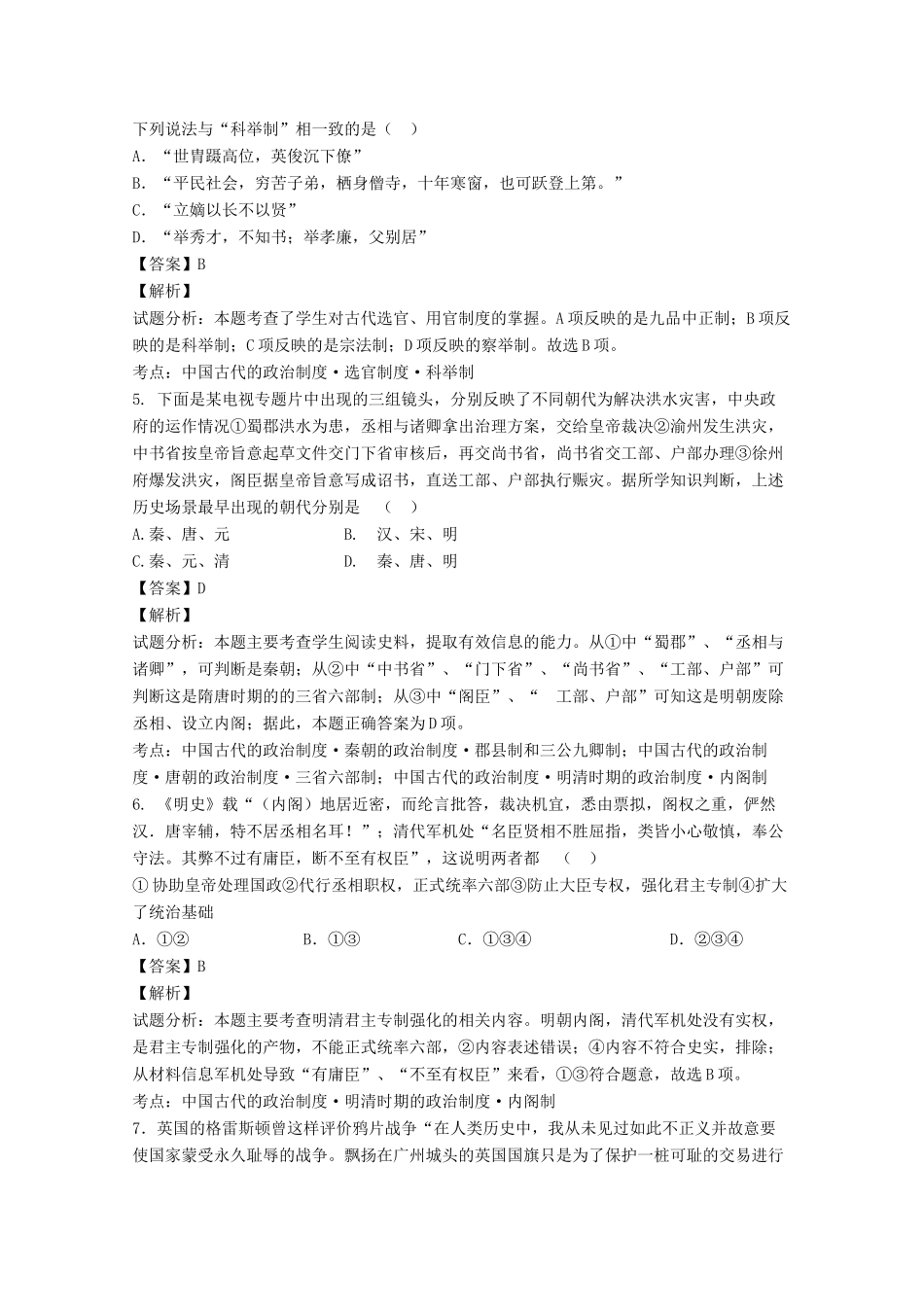

云南省玉溪市2016-2017学年高一历史上学期期末考试试题(含解析)第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、选择题(本大题40小题,每小题1.5分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合要求的。)1.“一拜天地,二拜高堂”,是我国旧式婚礼中的惯常礼仪。这种“敬天法祖”民俗出现的制度因源可追溯到()A.世袭制度B.等级制度C.宗法制度D.分封制度【答案】C【解析】试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,宗法制是西周统治者创立的利用血缘上的亲疏远近来维护政治关系中的上下尊卑贵贱秩序的社会政治制度。宗法制对后世影响深远,中国人的宗族观念、认祖归宗、尊宗敬祖、敬宗收族等传统习俗都源于宗法制度。以此分析ABD不正确。所以答案选C。考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·西周的宗法制2.《史记周本纪》:“(周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。”下列对该材料的理解与史实不相符的是()A.周武王分封诸侯以巩固统治B.先代贵族和功臣均可受到分封C.姬姓贵族在分封对象中居少数D.周武王认为姜尚是灭商的最大功臣【答案】C【解析】试题分析:本题考查分封制的相关内容。考查学生的识记能力。结合所学,西周分封的对象有先代贵族、功臣、姬姓贵族等,其中分封的主体是姬姓贵族,故C项不正确,符合题意。考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·分封制3.唐代文学家柳宗元说:“周之失,在于制;秦之失,在于政,不在制”.材料中的两个“制”分别是指()A.分封制和郡县制B.宗法制和郡县制C.分封制和皇帝制D.宗法制和专制主义中央集权制【答案】A【解析】试题分析:联系史实分析,“周之失,在于制;秦之失,在于政,不在制”的意思是说,西周之所以失国其原因在于分封制的弊端,而秦之所以灭亡不是他的郡县制度导致的,而是因为秦朝统治过于严酷,因此前后两个制代表的分别是分封制与郡县制。故此题应选A项考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·分封制;古代中国的政治制度·秦朝时期的政治制度·郡县制4.中国古代官吏的选拔经历了“世袭制——察举制——九品中正制——科举制”的过程。下列说法与“科举制”相一致的是()A.“世胄蹑高位,英俊沉下僚”B.“平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”C.“立嫡以长不以贤”D.“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”【答案】B【解析】试题分析:本题考查了学生对古代选官、用官制度的掌握。A项反映的是九品中正制;B项反映的是科举制;C项反映的是宗法制;D项反映的察举制。故选B项。考点:中国古代的政治制度·选官制度·科举制5.下面是某电视专题片中出现的三组镜头,分别反映了不同朝代为解决洪水灾害,中央政府的运作情况①蜀郡洪水为患,丞相与诸卿拿出治理方案,交给皇帝裁决②渝州发生洪灾,中书省按皇帝旨意起草文件交门下省审核后,再交尚书省,尚书省交工部、户部办理③徐州府爆发洪灾,阁臣据皇帝旨意写成诏书,直送工部、户部执行赈灾。据所学知识判断,上述历史场景最早出现的朝代分别是()A.秦、唐、元B.汉、宋、明C.秦、元、清D.秦、唐、明【答案】D【解析】试题分析:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。从①中“蜀郡”、“丞相与诸卿”,可判断是秦朝;从②中“中书省”、“门下省”、“尚书省”、“工部、户部”可判断这是隋唐时期的的三省六部制;从③中“阁臣”、“工部、户部”可知这是明朝废除丞相、设立内阁;据此,本题正确答案为D项。考点:中国古代的政治制度·秦朝的政治制度·郡县制和三公九卿制;中国古代的政治制度·唐朝的政治制度·三省六部制;中国古代的政治制度·明清时期的政治制度·内阁制6.《明史》载“(内阁)地居近密,而纶言批答,裁决机宜,悉由票拟,阁权之重,俨然汉.唐宰辅,特不居丞相名耳!”;清代军机处“名臣贤相不胜屈指,类皆小心敬慎,奉公守法。其弊不过有庸臣,断不至有权臣”,这说明两者都()①协助皇帝处理国...