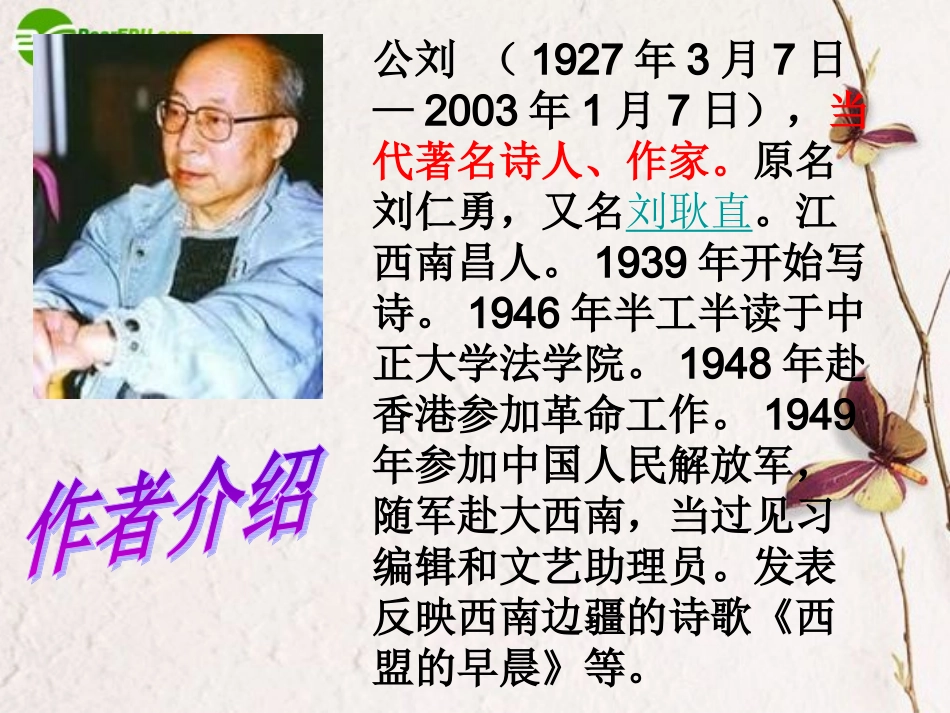

公刘(1927年3月7日—2003年1月7日),当代著名诗人、作家。原名刘仁勇,又名刘耿直。江西南昌人。1939年开始写诗。1946年半工半读于中正大学法学院。1948年赴香港参加革命工作。1949年参加中国人民解放军,随军赴大西南,当过见习编辑和文艺助理员。发表反映西南边疆的诗歌《西盟的早晨》等。1955年调北京中央军委总政治部创作室任创作员。此时代表诗作有《五月一日的夜晚》、《运杨柳的骆驼》、《上海夜歌(一)》等。同时,他参加了民间长诗《阿诗玛》(与黄铁、杨智勇、刘绮共同整理)的收集、整理;影响较大。其他诗集有《神圣的岗位》、《黎明的城》、《在北方》等,短篇小说集《国境一条街》。1958年被划为右派,遣送山西工地服劳役。60年代初曾发表过一些诗作。“文革”中再次遭受磨难。个人荣誉其中诗集《仙人掌》获全国第一届新诗诗集一等奖。主要作品《五月一日的夜晚》《运杨柳的骆驼》《上海夜歌(一)》《神圣的岗位》《黎明的城》《在北方》《白花·红花》《离离原上草》《仙人掌》《母亲——长江》《骆驼》《大上海》《夜梦钞》《刻骨铭心》等上海夜歌作者:公刘上海关。钟楼。时针和分针像一把巨剪,一圈,又一圈,铰碎了白天。夜色从二十四层高楼上挂下来,如同一幅垂帘;上海立刻打开她的百宝箱,到处珠光闪闪。灯的峡谷,灯的河流,灯的山,六百万人民写下了壮丽的诗篇:纵横的街道是诗行,灯是标点。1956.9.28上海上海关。钟楼。时针和分针像一把巨剪,一圈,又一圈,铰碎了白天。诗作在展示上海的美丽景色时,首先把焦点对准上海滩上最有代表性的建筑物海关大楼。诗人采用电影蒙太奇手法,通过画面的迭现:远镜头——上海关、中镜头——钟楼远镜头——上海关、中镜头——钟楼最后突出了特写镜头——时针和分针最后突出了特写镜头——时针和分针上海关,钟楼。时针和分针“像一把巨大的剪刀”突出时钟送昼迎夜的特性,仿佛是由于时钟这把巨剪“一圈,又一圈”地把白天铰碎,上海的夜晚才终于到来。“铰碎了白天”不但暗中呼应了诗题,而且在篇中起了承上启下的作用。夜色从二十四层高楼上挂下来,如同一幅垂帘;上海立刻打开她的百宝箱。到处珠光闪闪。夜色从二十四层高楼上挂下来,警策之句当暮蔼悄悄降临的时候,高高耸立的上海国际饭店大楼的顶端早已显得朦朦胧胧第二节诗具体描写了上海的夜景这就使人感到夜色仿佛是从天而降的“如同一幅垂帘”“从二十四层楼上挂下来”,这种感觉虽然是错觉,但却把大都市里黄昏到来时在人们心头的印象准确地表达出来,它不禁使人联想起李白的名句:“暮从碧山下,山月随人归。”(《下终南山过斛斯山人宿置酒》)当然,在上海大都市里,傍晚引人注目的不是随人归去的山月,而是它的灯光。果然,上海打开她的百宝箱,到处珠光闪闪。”灯的峡谷,灯的河流,灯的山,六百万人民写下了壮丽的诗篇:纵横的街道是诗行,灯是标点。第三节诗具体渲染了上海璀璨的夜景到处是“灯的峡谷,灯的河流,灯的山”。这种壮丽的景观在当时只能在马路纵横,车流如河,高楼林立的大上海才能见到,也只有大上海才配得上这样的诗句。诗歌到此,诗思突然产生飞跃,从形容、描述上海夜景,升华为对上海市六百万人民的歌颂,诗人衷心赞美了是上海人民无数双勤劳的手,创造了这种美丽的人间奇观。诗人在表现自己的观感、思想时,并没有脱离艺术形象的创造作抽象的议论,而是展开灵动的想象,抓住上海夜景的特色,把勤劳智慧的上海人民比喻为诗人,把美丽的上海夜景比喻成是他们精心写就的一首“壮丽的诗篇”,而“纵横的街道是诗行,灯是标点。”末节诗具体渲染了上海这个中国最现代化的都市璀璨的夜景:到处是“灯的峡谷,灯的河流,灯的山”。这种壮丽的景观在当时只能在马路纵横,车流如河,高楼林立的大上海才能见到,诗歌到此,诗思突然产生飞跃,从形容、描述上海夜景,升华为对上海市六百万人民的歌颂,诗人衷心赞美了是上海人民无数双勤劳的手,创造了这种美丽的人间奇观。但诗人在表现自己的观感、思想时,并没有脱离艺术形象的创造作抽象的议论,而是展开灵动的想象,抓住上海夜景的特色,把勤劳智慧的上海人民比喻为诗人,把美丽的上...