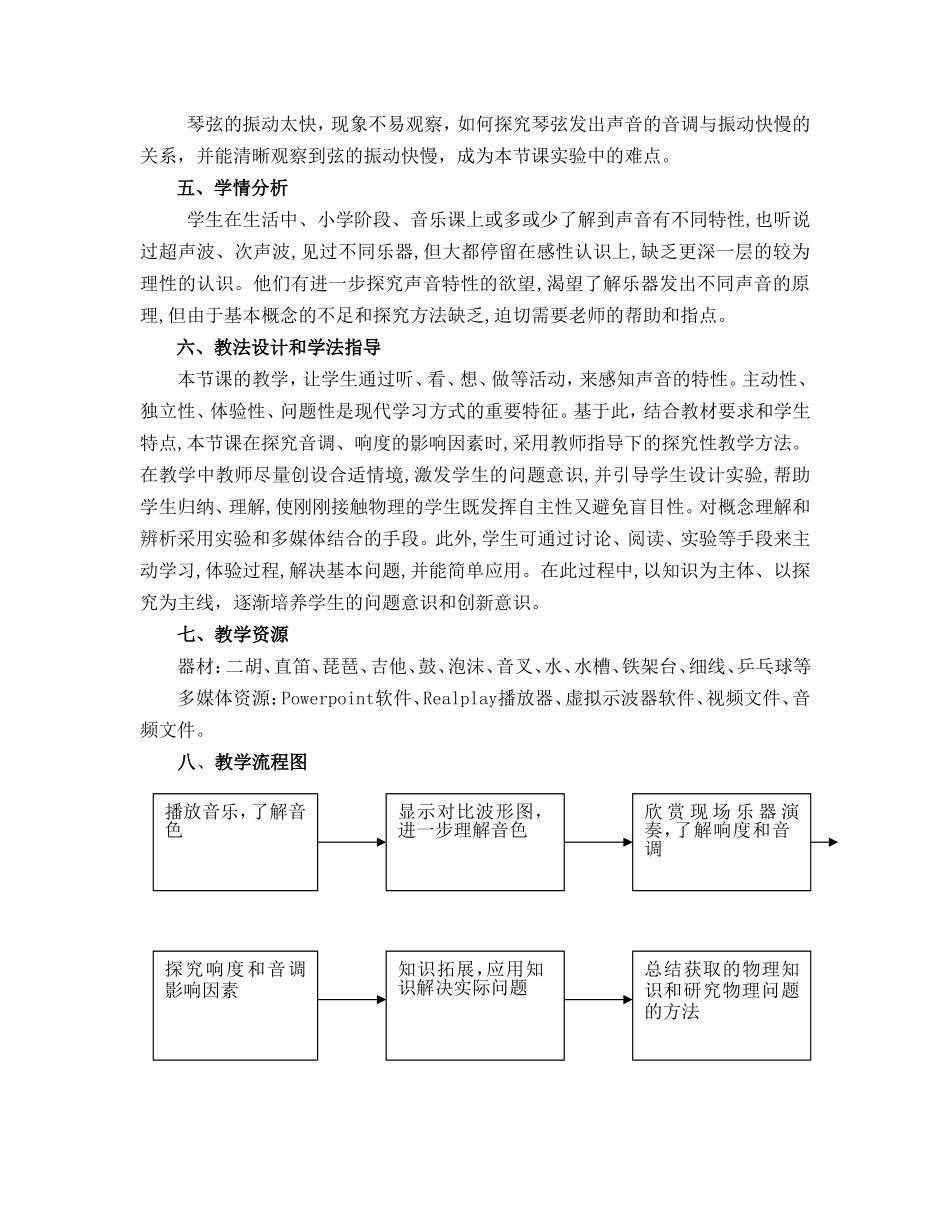

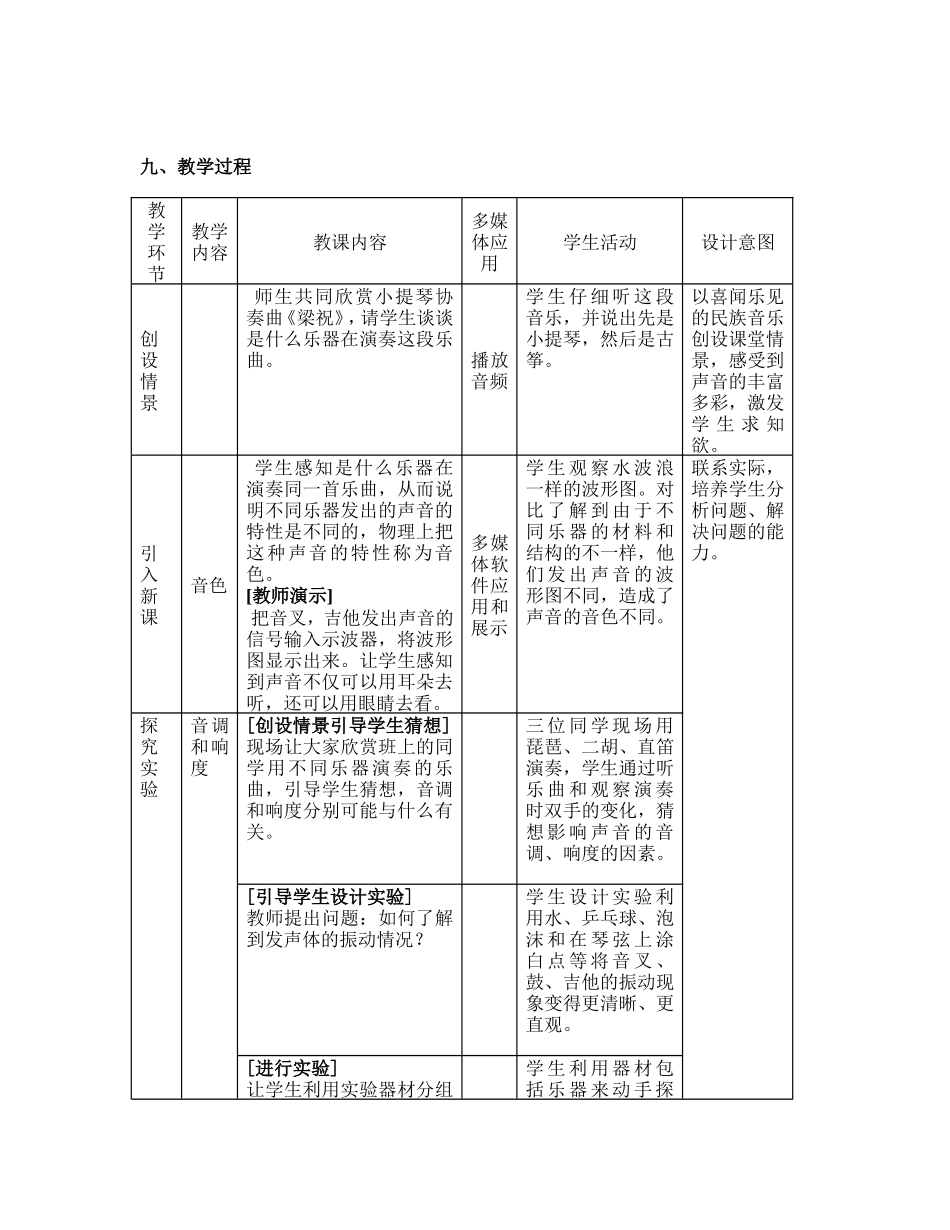

《声音的特性》教学设计湖北省襄樊市第三十五中学刘一飞一、教学设计思路“声音的特性”是人教版的物理实验教材八年级上册第一章第三节的教学内容。本节是在学生学习了声音的产生与传播的基础上,进一步认识声音,了解声音现象的丰富多彩,是声现象中非常重要的一部分内容。音调、响度、音色等概念贴近生活,学生对此并不陌生,且兴趣浓厚,但缺乏较理性的认识,在实践中往往不易区分它们。为了引导学生在轻松愉悦的环境中学习,设计了以下几个思路:(1)突出学生探究活动。本节颗安排两个难度不大的探究——音调和响度分别由什么因素决定,给学生充分的自主学习、体验过程的机会。进行了大量的对比实验,得出结论更可靠。(2)注重联系实际,从生活到物理,从物理到社会。声音的不同特征在生活中随处体现,探究器材随手可得,使学生感觉物理就在身边,生活即是物理。(3)注重中华文化、人类文化的精神熏陶。二胡、直笛、琵琶都是我国特有的乐器尤其是琵琶更是民族乐器中的瑰宝,使学生在了解知识的同时,更感受到了中华文化的博大精深。且我校的竖笛乐团曾在国内外多次获奖,更是营造了这种良好的氛围。二、教学目标1.知识与技能(1)了解声音的三个特性。(2)知道声音的音调跟发声体的频率有关,响度跟发声体的振幅有关。不同发声体发出声音的音色不同。2.过程与方法通过做“音调与频率有关”的实验和“响度与振幅有关”的实验,进一步了解和学习研究物理问题的方法。3.情感态度和价值观体会现实世界物体的发声是丰富多彩的,更加热爱世界,热爱科学。三、教学重点(1)让学生在探究中体会和理解音调、响度、音色。(2)通过实验探究音调与振动快慢、响度与振幅的关系。四、教学难点琴弦的振动太快,现象不易观察,如何探究琴弦发出声音的音调与振动快慢的关系,并能清晰观察到弦的振动快慢,成为本节课实验中的难点。五、学情分析学生在生活中、小学阶段、音乐课上或多或少了解到声音有不同特性,也听说过超声波、次声波,见过不同乐器,但大都停留在感性认识上,缺乏更深一层的较为理性的认识。他们有进一步探究声音特性的欲望,渴望了解乐器发出不同声音的原理,但由于基本概念的不足和探究方法缺乏,迫切需要老师的帮助和指点。六、教法设计和学法指导本节课的教学,让学生通过听、看、想、做等活动,来感知声音的特性。主动性、独立性、体验性、问题性是现代学习方式的重要特征。基于此,结合教材要求和学生特点,本节课在探究音调、响度的影响因素时,采用教师指导下的探究性教学方法。在教学中教师尽量创设合适情境,激发学生的问题意识,并引导学生设计实验,帮助学生归纳、理解,使刚刚接触物理的学生既发挥自主性又避免盲目性。对概念理解和辨析采用实验和多媒体结合的手段。此外,学生可通过讨论、阅读、实验等手段来主动学习,体验过程,解决基本问题,并能简单应用。在此过程中,以知识为主体、以探究为主线,逐渐培养学生的问题意识和创新意识。七、教学资源器材:二胡、直笛、琵琶、吉他、鼓、泡沫、音叉、水、水槽、铁架台、细线、乒乓球等多媒体资源:Powerpoint软件、Realplay播放器、虚拟示波器软件、视频文件、音频文件。八、教学流程图播放音乐,了解音色显示对比波形图,进一步理解音色欣赏现场乐器演奏,了解响度和音调探究响度和音调影响因素知识拓展,应用知识解决实际问题总结获取的物理知识和研究物理问题的方法九、教学过程教学环节教学内容教课内容多媒体应用学生活动设计意图创设情景师生共同欣赏小提琴协奏曲《梁祝》,请学生谈谈是什么乐器在演奏这段乐曲。播放音频学生仔细听这段音乐,并说出先是小提琴,然后是古筝。以喜闻乐见的民族音乐创设课堂情景,感受到声音的丰富多彩,激发学生求知欲。引入新课音色学生感知是什么乐器在演奏同一首乐曲,从而说明不同乐器发出的声音的特性是不同的,物理上把这种声音的特性称为音色。[教师演示]把音叉,吉他发出声音的信号输入示波器,将波形图显示出来。让学生感知到声音不仅可以用耳朵去听,还可以用眼睛去看。多媒体软件应用和展示学生观察水波浪一样的波形图。对比了解到由于不同乐器的材料和结构的不一样,他们发出声音的波形图不同,造成了声音...