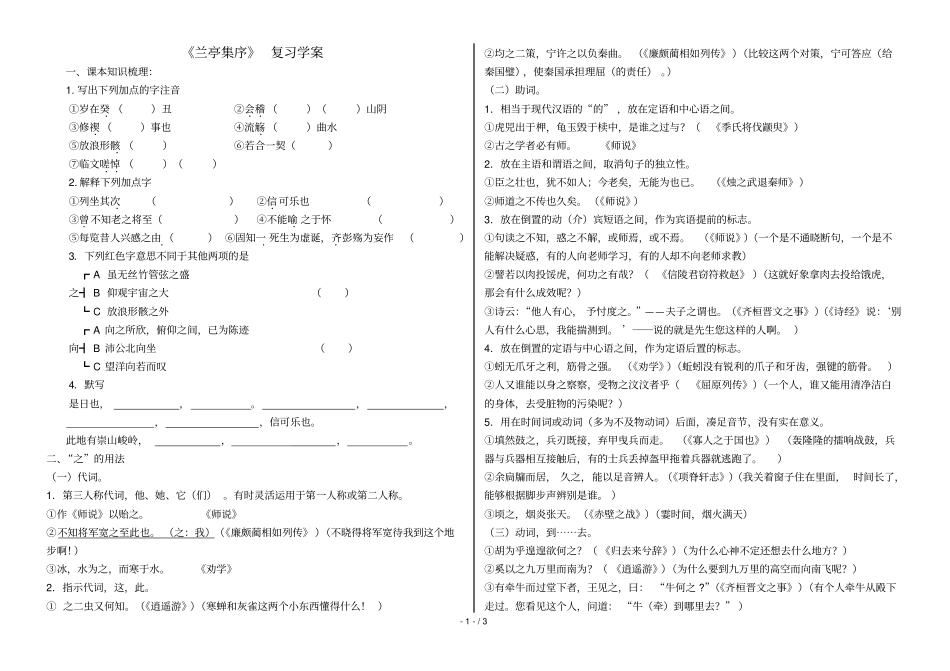

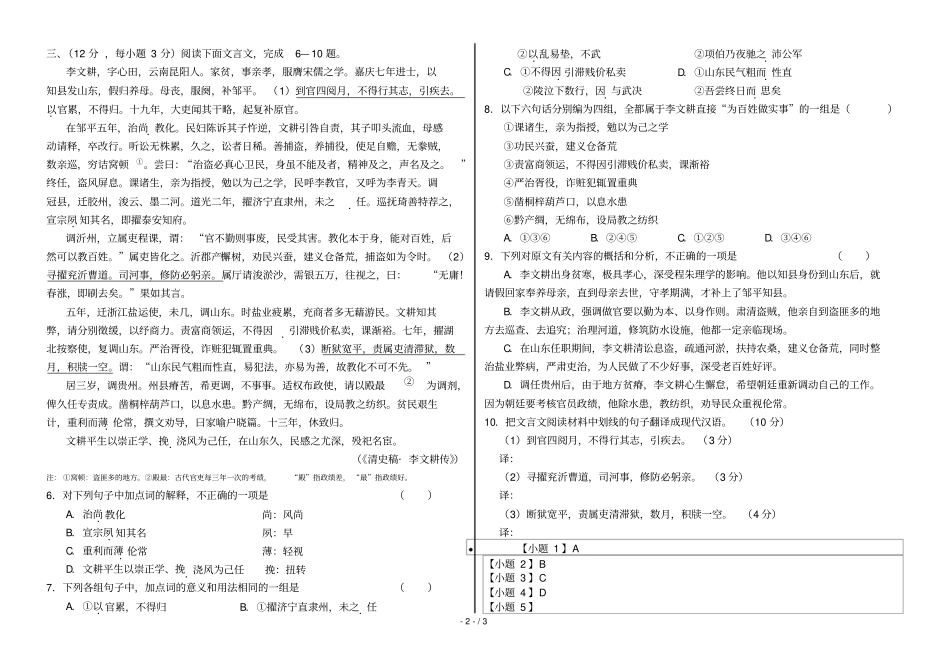

-1-/3《兰亭集序》复习学案一、课本知识梳理:1.写出下列加点的字注音①岁在癸.()丑②会稽..()()山阴③修禊.()事也④流觞.()曲水⑤放浪形骸.()⑥若合一契()⑦临文嗟悼..()()2.解释下列加点字①列坐其次.()②信.可乐也()③曾.不知老之将至()④不能喻.之于怀()⑤每览昔人兴感之由.()⑥固知一.死生为虚诞,齐.彭殇为妄作()3.下列红色字意思不同于其他两项的是┏A虽无丝竹管弦之盛之┫B仰观宇宙之大()┗C放浪形骸之外┏A向之所欣,俯仰之间,已为陈迹向┫B沛公北向坐()┗C望洋向若而叹4.默写是日也,,。,,,,信可乐也。此地有崇山峻岭,,,。二、“之”的用法(一)代词。1.第三人称代词,他、她、它(们)。有时灵活运用于第一人称或第二人称。①作《师说》以贻之。《师说》②不知将军宽之至此也。(之:我)(《廉颇蔺相如列传》)(不晓得将军宽待我到这个地步啊!)③冰,水为之,而寒于水。《劝学》2.指示代词,这,此。①之二虫又何知。(《逍遥游》)(寒蝉和灰雀这两个小东西懂得什么!)②均之二策,宁许之以负秦曲。(《廉颇蔺相如列传》)(比较这两个对策,宁可答应(给秦国璧),使秦国承担理屈(的责任)。)(二)助词。1.相当于现代汉语的“的”,放在定语和中心语之间。①虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《季氏将伐颛臾》)②古之学者必有师。《师说》2.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。①臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。(《烛之武退秦师》)②师道之不传也久矣。(《师说》)3.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语提前的标志。①句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。(《师说》)(一个是不通晓断句,一个是不能解决疑惑,有的人向老师学习,有的人却不向老师求教)②譬若以肉投馁虎,何功之有哉?(《信陵君窃符救赵》)(这就好象拿肉去投给饿虎,那会有什么成效呢?)③诗云:“他人有心,予忖度之。”——夫子之谓也。(《齐桓晋文之事》)(《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’──说的就是先生您这样的人啊。)4.放在倒置的定语与中心语之间,作为定语后置的标志。①蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)(蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强键的筋骨。)②人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎(《屈原列传》)(一个人,谁又能用清净洁白的身体,去受脏物的污染呢?)5.用在时间词或动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没有实在意义。①填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。(《寡人之于国也》)(轰隆隆的擂响战鼓,兵器与兵器相互接触后,有的士兵丢掉盔甲拖着兵器就逃跑了。)②余扃牖而居,久之,能以足音辨人。(《项脊轩志》)(我关着窗子住在里面,时间长了,能够根据脚步声辨别是谁。)③顷之,烟炎张天。(《赤壁之战》)(霎时间,烟火满天)(三)动词,到⋯⋯去。①胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)(为什么心神不定还想去什么地方?)②奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)(为什么要到九万里的高空而向南飞呢?)③有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”(《齐桓晋文之事》)(有个人牵牛从殿下走过。您看见这个人,问道:“牛(牵)到哪里去?”)-2-/3三、(12分,每小题3分)阅读下面文言文,完成6—10题。李文耕,字心田,云南昆阳人。家贫,事亲孝,服膺宋儒之学。嘉庆七年进士,以知县发山东,假归养母。母丧,服阕,补邹平。(1)到官四阅月,不得行其志,引疾去。以.官累,不得归。十九年,大吏闻其干略,起复补原官。在邹平五年,治尚.教化。民妇陈诉其子忤逆,文耕引咎自责,其子叩头流血,母感动请释,卒改行。听讼无株累,久之,讼者日稀。善捕盗,养捕役,使足自赡,无豢贼,数亲巡,穷诘窝顿①。尝曰:“治盗必真心卫民,身虽不能及者,精神及之,声名及之。”终任,盗风屏息。课诸生,亲为指授,勉以为己之学,民呼李教官,又呼为李青天。调冠县,迁胶州,浚云、墨二河。道光二年,擢济宁直隶州,未之.任。巡抚琦善特荐之,宣宗夙.知其名,即擢泰安知府。调沂州,立属吏程课,谓:“官不勤则事废...