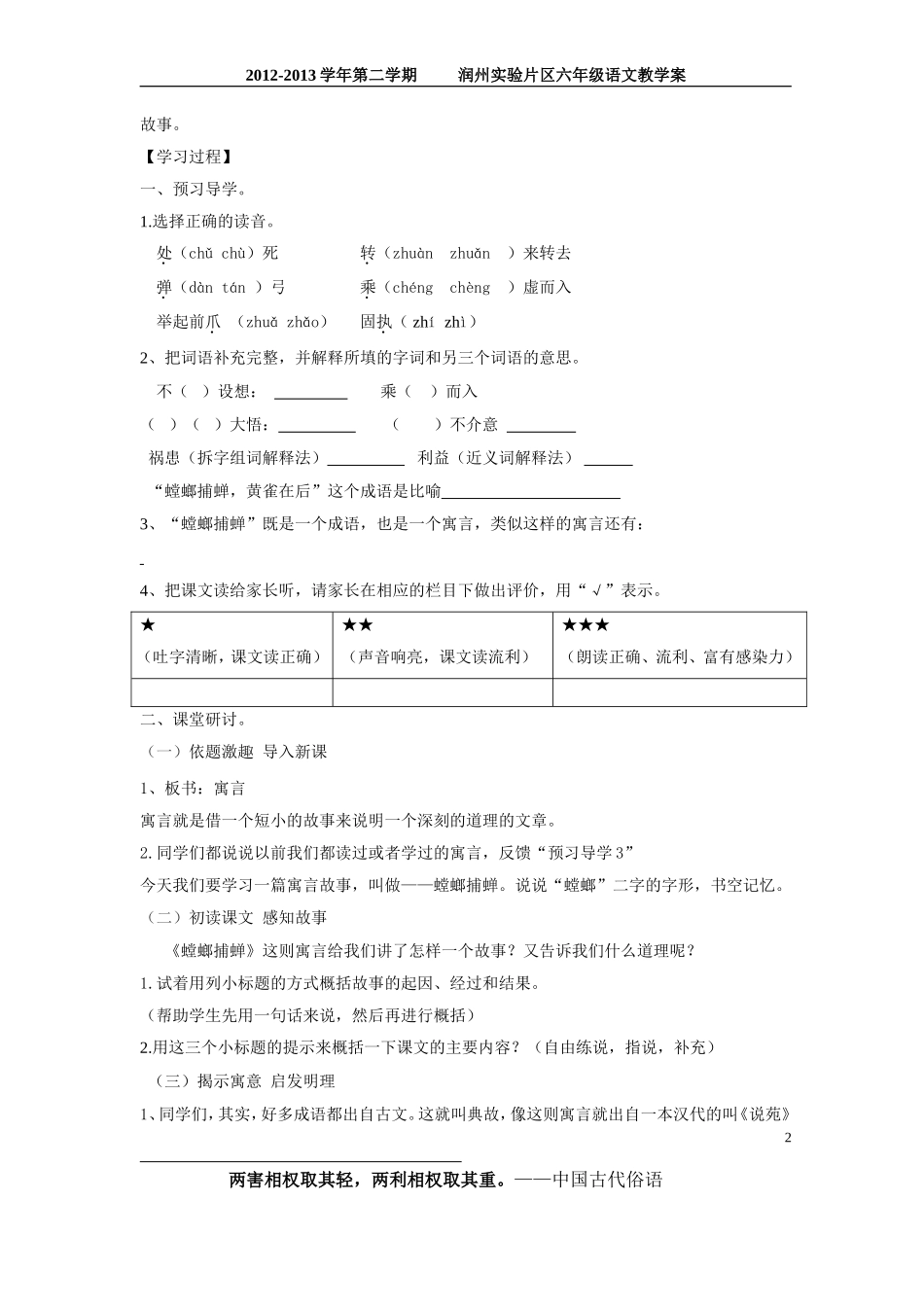

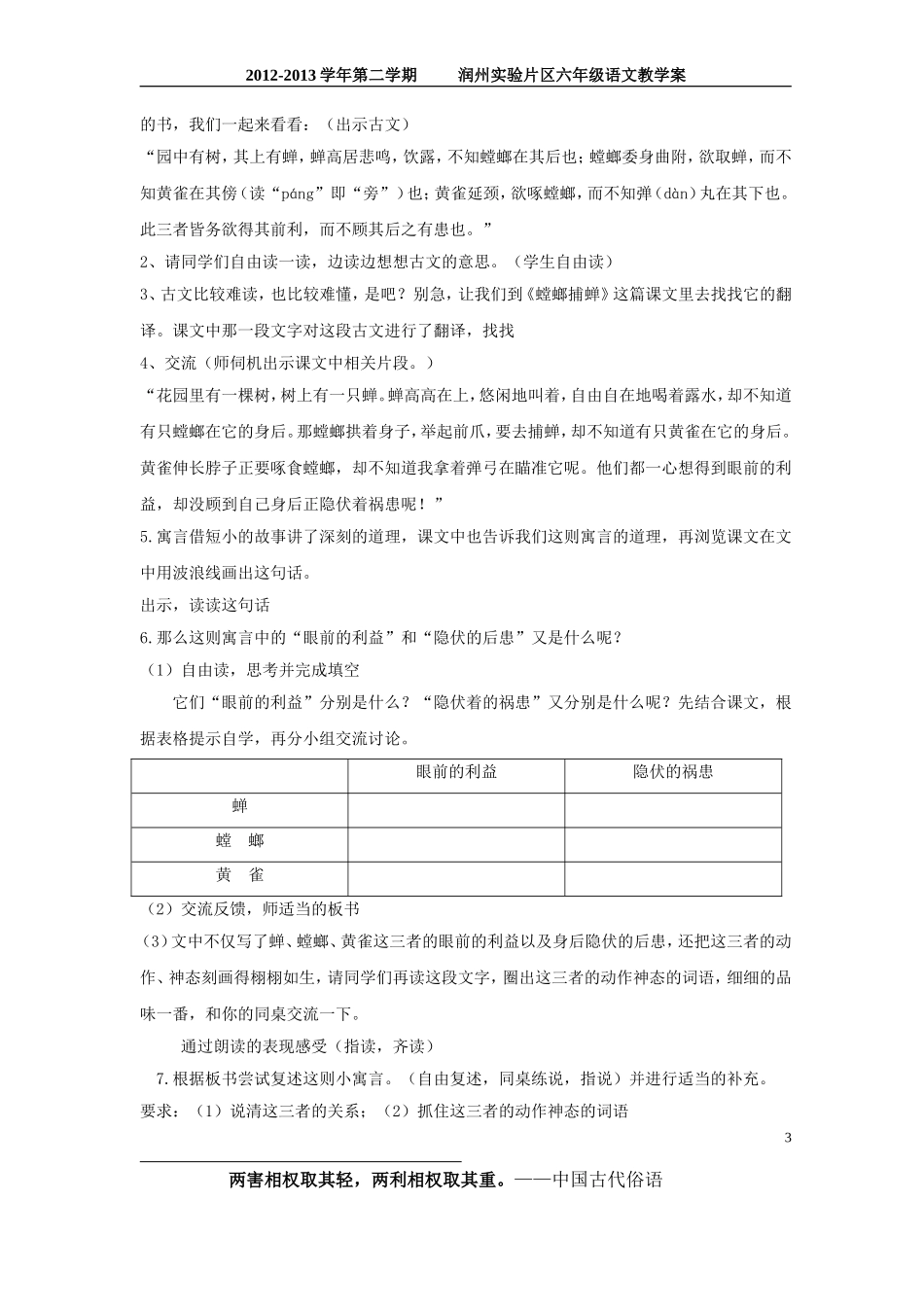

2012-2013学年第二学期润州实验片区六年级语文教学案10螳螂捕蝉主备学校:镇江市朱方路小学课型:阅读审核:朱方路小学六年级语文备课组授课时间:2012.3.【教材分析】这是一篇寓言故事,主要写一位侍奉吴王的少年利用螳螂捕蝉的事情,劝说吴王打消了攻打楚国的念头。这个故事的重点在于说明一个道理,即做事情,处理问题,不能只看眼前利益,而不顾及身后隐患,应该权衡利弊,考虑周全。透过少年以事喻理,可以看出他的聪明才智和对吴国的忠诚,也可以感受到“曲谏”方法的巧妙。【学习目标】1、学习“螳”“螂”“侯”“禀”这4个生字,读准字音,注意“侯”的字形,理解“螳螂捕蝉”“诸侯国”“不堪设想”“固执”“乘虚而入”“毫不介意”“利益”“祸患”“恍然大悟”等词语的意思;能正确、流利地朗读课文,复述课文2、学习了解本课前后照应,首尾连贯的写作特点。3、凭借课文的语言文字,体会寓言借助故事说明道理的表达方式,明白不能看重眼前利益而忽视身后隐患的道理。【学习重难点】阅读理解课文的第二段是教学重点;明白本课前后照应,首尾连贯的写作特点及少年讲故事的深刻寓意是本课的教学难点。【资料链接】寓言是文学作品的一种体裁,以比喻性的故事寄寓意蕴味深长的道理,给人以启示。寓言早在我国春秋战国时代就已经盛行。是民间口头创作。在先秦诸子百家的著作中,经常采用寓言阐明道理,保存了许多当时流行的优秀寓言,如:《揠苗助长》、《自相矛盾》、《郑人买履》、《守株待兔》、《刻舟求剑》、《画蛇添足》等。世界各国的寓言作品也很多。世界最早的寓言集是《伊索寓言》,其它比较著名的寓言集或寓言较集中的作品有《克雷洛夫寓言》、《列那狐的故事》《一千零一夜》《拉封丹寓言》等。第一课时【课时学习目标】1、正确、流利、有感情地朗读课文,识记4个生字,理解生词意思。2、按事情发展的顺序,理清课文脉络,概括课文主要内容。3、重点学习课文中关于《螳螂捕蝉》的内容,并知道这个寓言所蕴含的道理,能复述这个寓言两害相权取其轻,两利相权取其重。——中国古代俗语12012-2013学年第二学期润州实验片区六年级语文教学案故事。【学习过程】一、预习导学。1.选择正确的读音。处(chǔchù)死转(zhuànzhuǎn)来转去弹(dàntán)弓乘(chéngchèng)虚而入举起前爪(zhuǎzhǎo)固执(zhízhì)2、把词语补充完整,并解释所填的字词和另三个词语的意思。不()设想:乘()而入()()大悟:()不介意祸患(拆字组词解释法)利益(近义词解释法)“螳螂捕蝉,黄雀在后”这个成语是比喻3、“螳螂捕蝉”既是一个成语,也是一个寓言,类似这样的寓言还有:4、把课文读给家长听,请家长在相应的栏目下做出评价,用“√”表示。★(吐字清晰,课文读正确)★★(声音响亮,课文读流利)★★★(朗读正确、流利、富有感染力)二、课堂研讨。(一)依题激趣导入新课1、板书:寓言寓言就是借一个短小的故事来说明一个深刻的道理的文章。2.同学们都说说以前我们都读过或者学过的寓言,反馈“预习导学3”今天我们要学习一篇寓言故事,叫做——螳螂捕蝉。说说“螳螂”二字的字形,书空记忆。(二)初读课文感知故事《螳螂捕蝉》这则寓言给我们讲了怎样一个故事?又告诉我们什么道理呢?1.试着用列小标题的方式概括故事的起因、经过和结果。(帮助学生先用一句话来说,然后再进行概括)2.用这三个小标题的提示来概括一下课文的主要内容?(自由练说,指说,补充)(三)揭示寓意启发明理1、同学们,其实,好多成语都出自古文。这就叫典故,像这则寓言就出自一本汉代的叫《说苑》两害相权取其轻,两利相权取其重。——中国古代俗语22012-2013学年第二学期润州实验片区六年级语文教学案的书,我们一起来看看:(出示古文)“园中有树,其上有蝉,蝉高居悲鸣,饮露,不知螳螂在其后也;螳螂委身曲附,欲取蝉,而不知黄雀在其傍(读“páng”即“旁”)也;黄雀延颈,欲啄螳螂,而不知弹(dàn)丸在其下也。此三者皆务欲得其前利,而不顾其后之有患也。”2、请同学们自由读一读,边读边想想古文的意思。(学生自由读)3、古文比较难读,也比较难懂,...