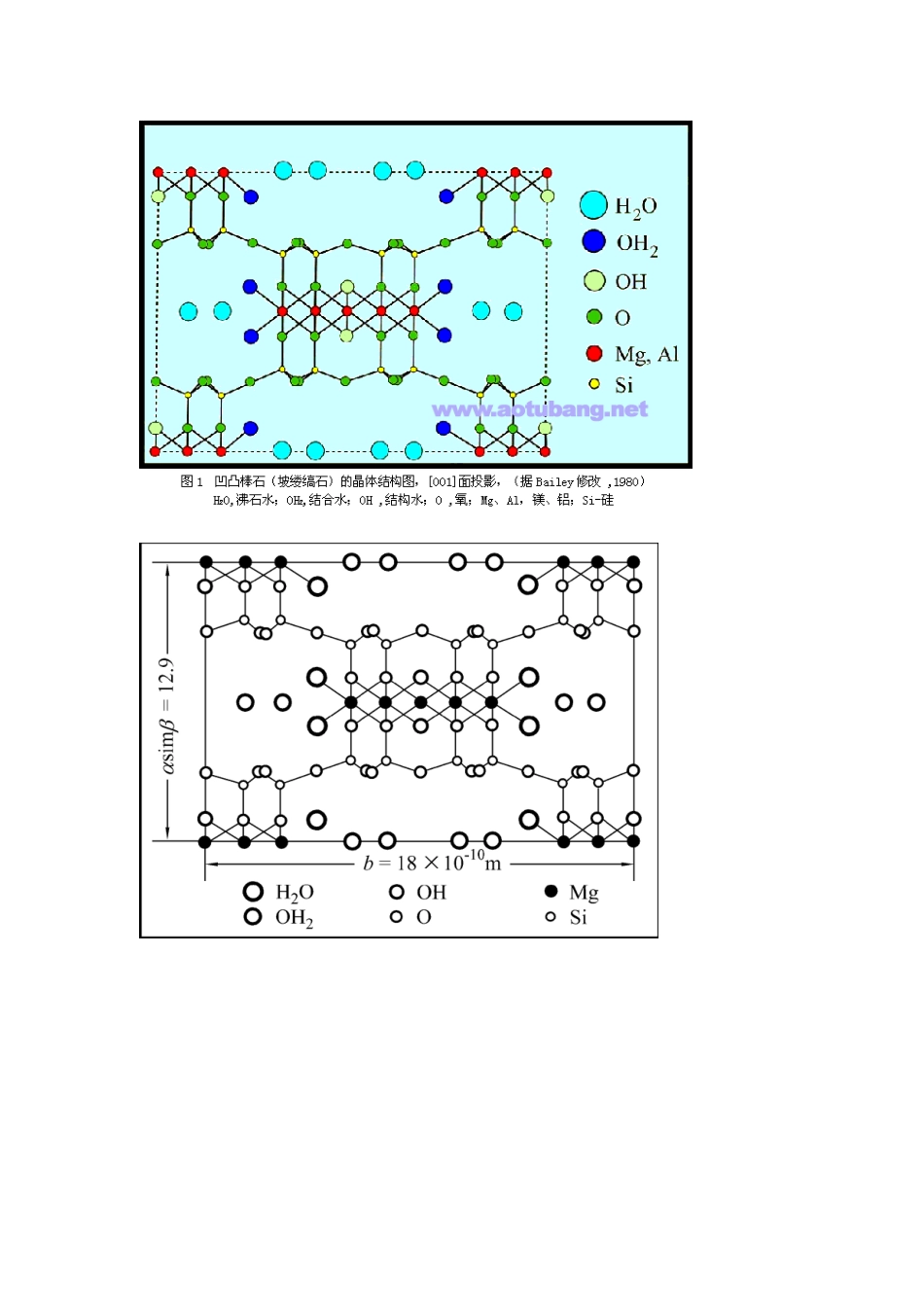

凹凸棒土知识积累第一篇基础知识凹凸棒石粘土是指以凹凸棒石为主要组分的一种天然非金属粘土矿物,它是一种晶质水合镁铝硅酸盐矿物,在矿物学分类上隶属于海泡石族,为含水的层链状镁质硅酸盐,具有独特的层链状结构特征。1862年俄国学者隆夫钦科夫最早于乌拉尔矿区的热液蚀变产物中发现这一矿物并将其命名为坡缕石(Palygorskite),法国学者拉巴朗特于1935年又在美国佐治亚州凹凸堡和法国莫摩隆沉积岩中发现了此种矿物,并命名为凹凸棒石(attapulgite)。棒晶具有的层链状晶体结构已由Bradley于1940年予以确定并已得到公认。1982年世界矿物命名委员会认为坡缕石和凹凸棒石两者的晶体结构和晶体化学成分相同,属同一种矿物,并规定为统一的坡缕石。1976年,中国学者许冀泉根据凹凸堡之音同时兼顾该矿的晶体结构特征,译成“凹凸棒石”,近年来在国内广泛使用。我国于1976年首次在江苏六合小盘山和白土山发现凹凸棒石粘土矿之后,相继在苏皖地区发现了大型凹凸棒石矿。据估计,我国的储存量占全世界凹凸棒石粘土储存量的一半以上。但是,由于我国开发利用水平较低,致使这种经济意义重大的矿藏得不到合理的应用,甚至以原土的形式廉价地出口到德国等国家,造成资源的浪费。由于凹凸棒石粘土具有较好的吸附能力,在水处理中有着极为广阔的应用前景,笔者在大量文献调研的基础上,综述了国内外有关凹凸棒石粘土在水处理中的应用,以期对凹凸棒石粘土在水处理中的应用起到参考作用。凹凸棒石粘土的组成及结构凹凸棒石呈土状、致密块状产于沉积岩和风化壳中,呈白色、灰白色、青灰色、灰绿色或弱丝绢光泽,土质细腻,有油脂滑感,质轻、性脆,断口呈贝壳状或参差状,吸水性强,湿时有粘性和可塑性,干燥后收缩小,不大显裂纹,水浸泡崩散,悬浮液遇电介质不絮凝沉淀。因产地不同,凹凸棒石粘土的组成略有不同,一般而言,凹凸棒石原土中含有70%~80%的凹凸棒石,10%~15%的蒙脱石和海泡石以及其他的粘土,4%~8%的石英,1%~5%的方解石或者白云石,在加工的过程中非粘土成分被去除。因此,最终的产品中含有85%~90%的凹凸棒石。1940年W.F.Bradley首次提出了凹凸棒石的晶体结构模型。凹凸棒石的基本构造单元是由平行于碳轴的硅氧四面体双链组成,各个链间通过氧原子连接,每个双链的上下层间通过一层镁原子的六价配位连接。硅氧四面体活性氧原子的指向(即硅氧四面体的角顶)每四个一组上下交替排列,这样排列的结果,四面体片在链间被连续地连结,构成连层状硅酸盐,然而,八面体片是不连续的,形成很多矩形孔道每个孔道的截面大小是相等的,大约为0.38nm×0.63nm。凹凸棒石的理想化学式为(OH2)4(OH)2Mg5Si8·4H2O,其中的Si4+可以少量被Fe3+及Al3+离子替代,Mg2+可以少量被Fe2+,Fe3+和Al3+离子替代。各种离子替代的综合结果是凹凸棒石常常带少量的负电荷,此种电荷属于结构电荷。凹凸棒石表面电荷是由表面的Si—O键和Al—O键发生水解破裂产生的。破键水解产生的R—OH上的羟基(—OH)具有两性,既能作为酸,也能作为碱。表面电荷可以是正电荷,也可以是负电荷,主要取决于矿物结构、电解质溶液、浓度、pH值。改性作用能够使凹凸棒石在水溶液中的结构电荷和表面电荷发生改变,从而改变凹凸棒石胶体的带电性和吸附活性,不同的改性方法对其带电性和吸附活性有着不同的影响。到目前为止,主要的改性方法有:酸洗、热处理、酸洗与热处理两者结合和盐浸泡等方法。酸洗可以去除其中的非粘土成分,热处理可以去除其中的水分。H.Hayashi等人指出,凹凸棒石含有四种水:吸附水、孔道里的沸石水、结构水和连在八面体中的—OH。一般而言,不同的热处理方法,可以去除不同的水分,300℃前分两步失去吸附水和沸石水,400~600℃失去大部分结构水,从而能够改善其比表面积甚至改变其结构,700℃以上,凹凸棒石的整个晶型被破坏,形成顽辉石晶型。凹凸棒石粘土的这种特殊的结构和较大的比表面积,决定了其具有良好的吸附性能。凹凸棒石粘土的比表面积为125~210m2/g,改性之后其比表面积高达300m2/g以上甚至更高。然而在吸附过程中,究竟是晶体内部的孔道还是表面的孔隙起主要作用,是化学吸附还是物理吸附起主要作用...