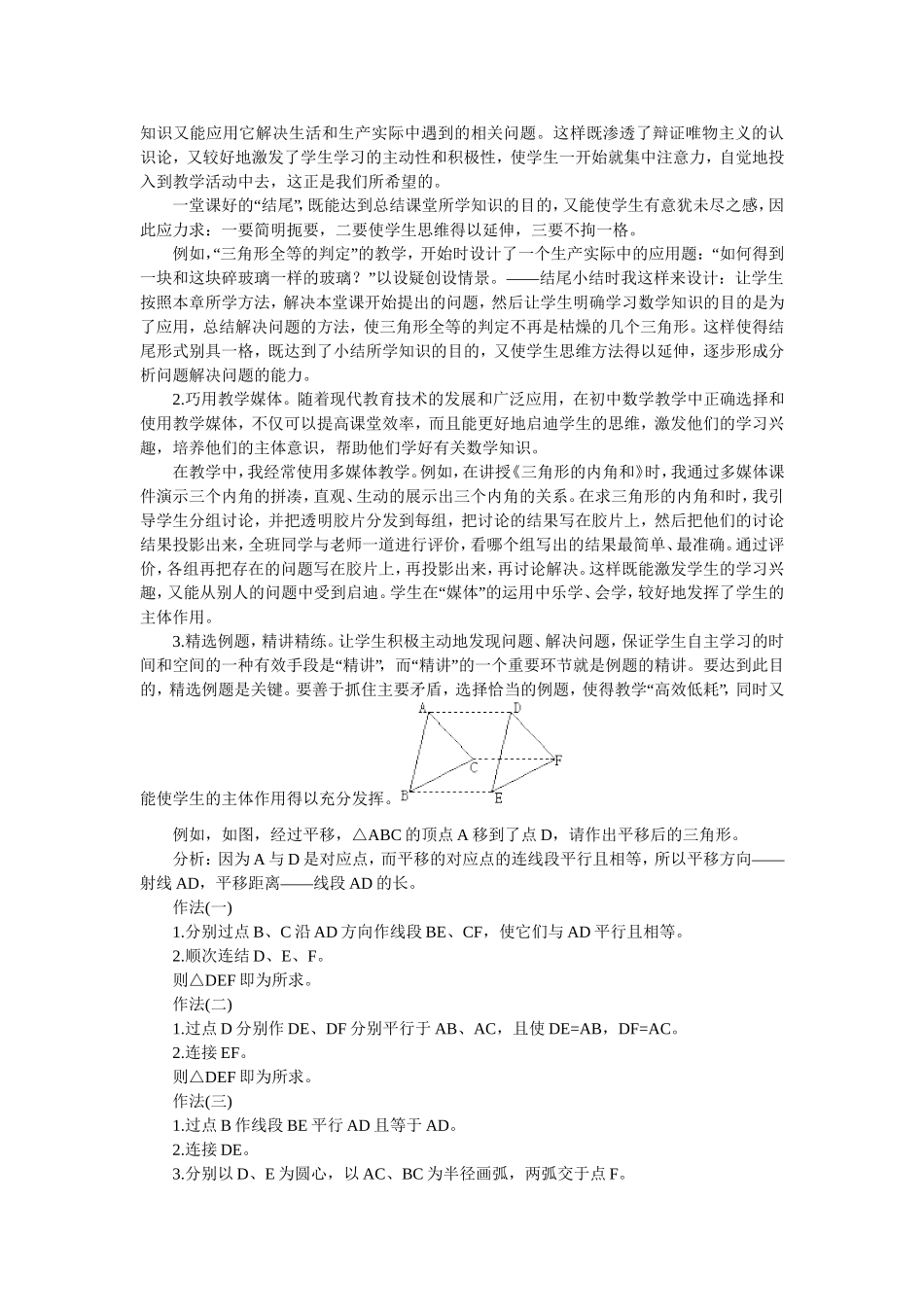

浅谈数学课堂如何发挥学生主体作用 法国教育家第斯多惠说:“一个坏的教师奉送知识,一个好的教师教人发现真理。”众所周知,学生是学习活动的主体,要使他们真正成为学习的主人,就应该培养他们的自主精神,让他们自觉地投入到学习活动中去,积极主动地探索知识,使其主体作用得以发挥。那么,在初中数学课堂教学中,如何发挥学生的主体作用?本人结合学生实际,对这个问题进行了初步的探索。下面就课堂如何发挥学生主体作用,谈谈自己的一些认识。 一、营造民主和谐的教学氛围,建立平等合作的师生关系,激发学生主动探索 我们知道,数学教学过程是师生在情感交流的过程中进行信息传递、学生积极主动学习新知的过程。所以在教学过程中,营造民主和谐的氛围,创设激发学生主动探索的情景,使学生满怀热情、积极主动地参与学习活动是一节好课的关键。为此,在课堂教学活动中,首先要营造民主和谐的师生关系,教师要信任学生、热爱学生,成为学生的朋友,进而使学生喜欢数学课;其次要尊重学生的主体人格,使学生敢问敢发言,形成一种热情洋溢、民主和谐的教学氛围;还有就是鼓励和引导学生主动地参与到教学活动中去探究知识,对于学生提出的各种问题,即使是不着边际、不切主题的教师也应以和蔼的态度、亲切的微笑、娓娓的诱导,对学生予以肯定。这有助于营造愉快的学习氛围,使学生开动脑筋,不迷信教材、教师,敢于发表个人见解,养成质疑问难的习惯。让学生感受到成就感和亲切感,使课堂充满生机和活力。 例如,在讲授七年级上学期第一章《丰富的图形世界》时,由于是新接触的知识,又是初中阶段第一节课,学生在小学有所涉及,教师要善于抓住学生心理特点(此时有一种表现欲),相信和尊重他们,让他们充分地表现自己,让他们大胆地说,不拘形式的把日常生活中见过的几何体统统画出来,不管画的怎样均给以恰当的评价,然后抽出其中的图形如“长方体”,引导他们观察这个几何体,思考面与面、边与边、角与角有什么关系?为什么?你怎样知道自己所画的就是一个长方体?让学生充分讨论,从而引导他们认识到小学所学的知识还很肤浅,以前是面,现在是体,感受知识海洋的无边,每个图形中还有许许多多的知识我们不知道,需要更进一步的学习。给学生以“挑战”,激发他们进一步认识图形的热情。 再例如,要求学生用折纸的方法找到如何得到一个角的角平分线、三等分线,并问为什么这样折叠后得到的就是“角平分线、三等分线呢?”学生们对这个问题...