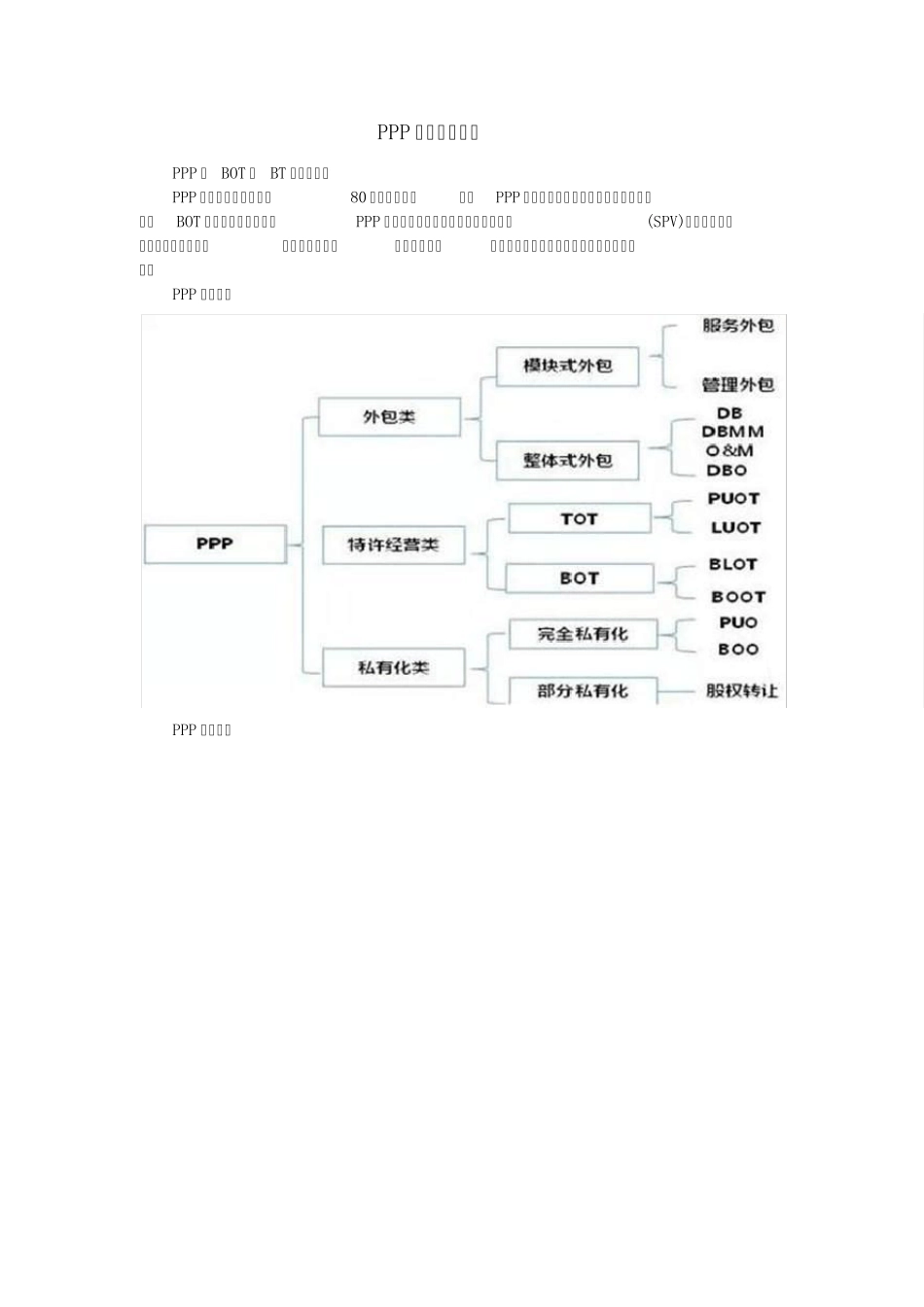

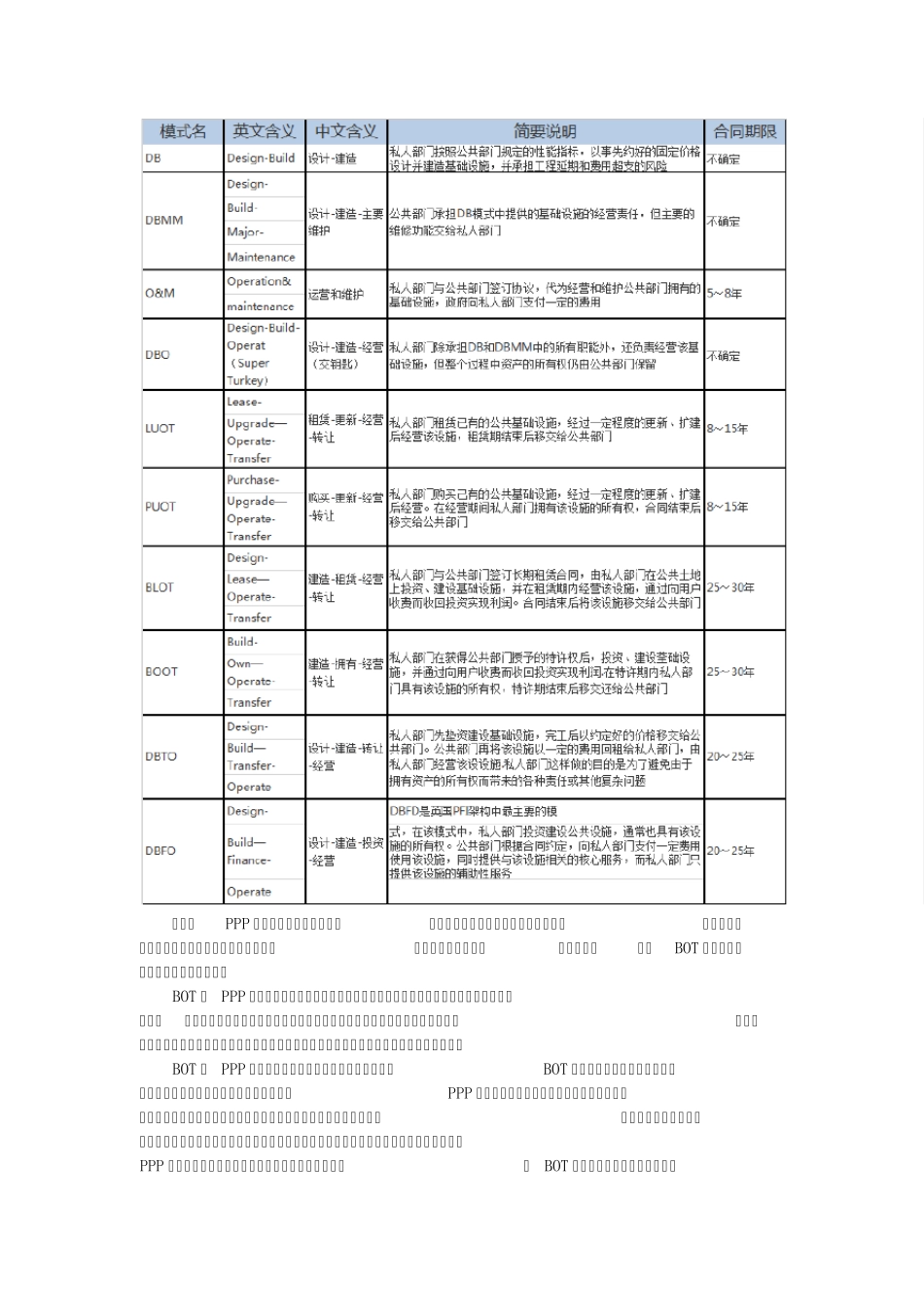

PPP 模式详细分析 PPP 与 BOT 和 BT 模式的关系 PPP 模式起源于上个世纪80 年代的英国,广义PPP 以授予私人部门特许经营权为特征,包括BOT 等多种形式。狭义的PPP 是政府与私人部门组成特殊目的机构(SPV),引入社会资本,共同设计开发,共同承担风险,全过程合作,期满后再移交政府的公共服务开发运营方式。 PPP 模式分类 PPP 模式含义 狭义的PPP 不仅仅是一种融资机制,是政府与私营投资机构长期合作关系,公营和私营部门之间的合作贯穿于项目的全过程,更是一种管理机制、合作机制,它与BOT 等其他模式在操作上有很大的不同。 BOT 与 PPP 的共同点主要包括:①这两种融资模式的当事人都包括融资人、出资人、担保人;②两种模式都是通过签订特许权协议使公共部门与私人企业发生契约关系的;③两种模式都以项目运营的盈利偿还债务并获得投资回报,一般都以项目本身的资产作担保抵押。 BOT 与 PPP 的区别主要包括:①组织机构设置不同,BOT 模式参与项目的公共部门和私人企业之间是以等级关系发生相互作用的,PPP 模式是政府、赢利性企业和非赢利性企业基于某个项目而形成的以“双赢”或“多赢”为理念的相互合作形式,参与各方可以达到与预期单独行动相比更为有利的结果;②运行程序不同,两种模式的不同之处主要在项目前期,PPP 模式中私人企业从项目论证阶段就开始参与项目,而 BOT 模式则是从项目招标阶段才开始参与项目,PPP 模式中政府始终参入其中,而在BOT 模式中在特许协议签订之后政府对项目的影响力通常较弱。 PPP 模式法律关系 所 谓法律关系是法律在调整人们行为的过程中形成的特殊的权利和义务关系。或者说,法律关系是指被法律规范所调整的权利与义务关系。法律关系是以法律为前提而 产生的社会关系,没有法律的规定,就不可能形成相应的法律关系。法律关系是以国家强制力作为保障的社会关系,当法律关系受到破坏时,国家会动用强制力进行 矫正或恢复。法律关系由三要素构成,即法律关系的主体、法律关系的客体和法律关系的内容。 1、 PPP 模式的政策、法规和法律 近 20 年多来,随着PPP 模式在中国的部分和全部实践,相关政策、法规和法律逐步建立健全,已初步形成具有中国特色的PPP 模式的法律体系,主要包括: ( 1) 1995 年,对外贸易经济合作部《关于以BOT 方式吸引外商投资有关问题的通知》(以下简称《通知》),国家计委、电力部、交通部《关于试办外商投资特许权项目...