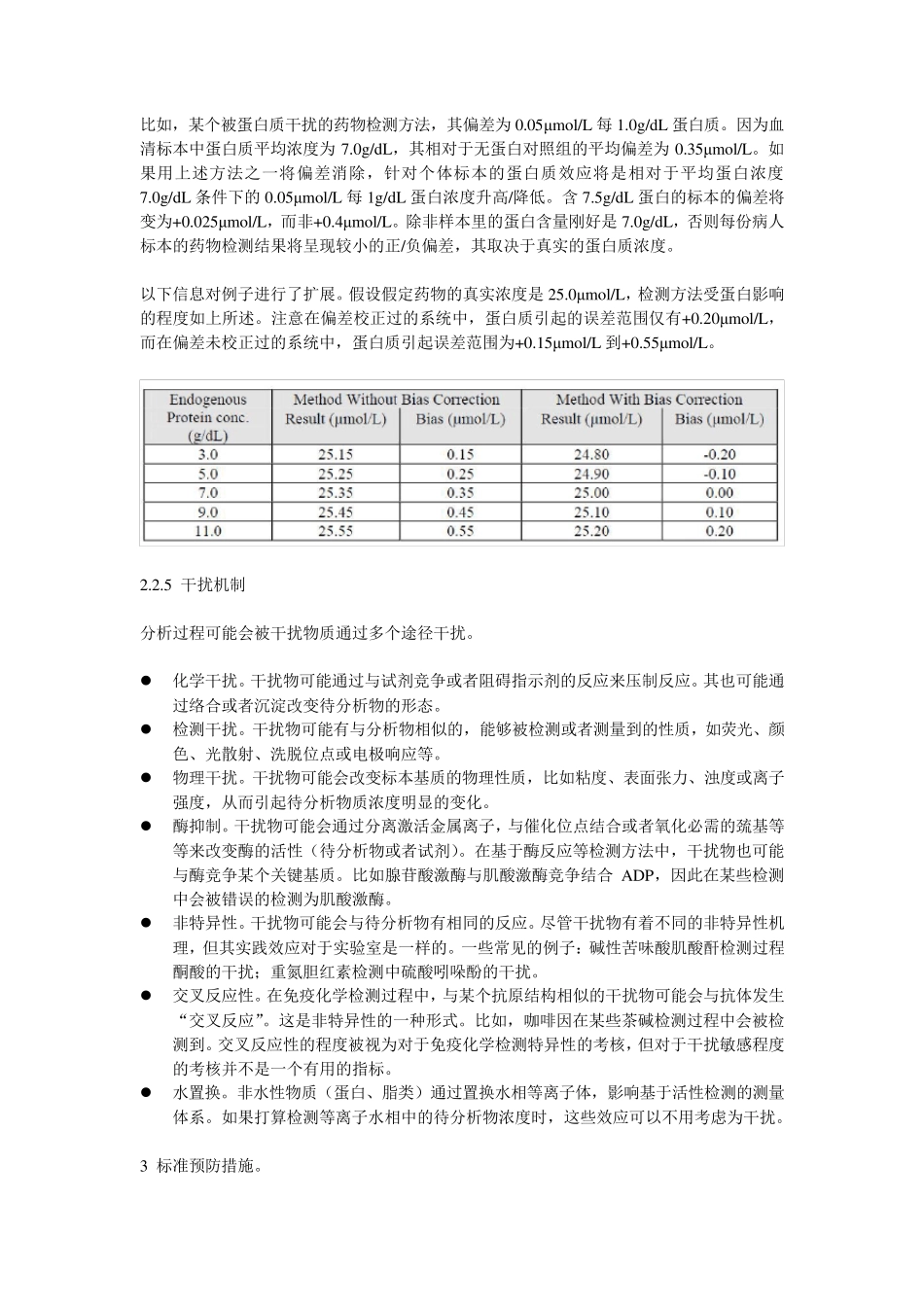

临床化学中的干扰实验 核准的指导原则——第二版 1. 概览 本文件用于以下两个目的: 1) 通过提供科学有效的实验设计,指定待检测的相关干扰物质及浓度和阐明正确的数据分析与解读,来协助制造商以及其他实验室检测方法研发人员来确定检测方法对干扰物质的敏感程度。这样可以评估出潜在的干扰危险物,也可以向用户提供有意义的干扰声明;以及 2) 通过定义系统性研究策略,确定数据收集和分析要求以及促进实验室用户和制造商之间更广泛的合作,来协助临床实验室研究由于干扰物质存在而产生的异常结果。这样,新的干扰物可以被鉴别、揭示并最终消除掉。 本指导原则用于体外诊断医疗设备制造商以及临床实验室。 制造商以及其他实验室检测方法研发人员有责任有责任确定由于干扰物质引起的误差而对其检测方法的分析性能造成的影响以及对病人的潜在伤害。制造商被要求向使用其系统的用户提供关于干扰敏感度的有关信息。备注:本文件中“制造商”系指研发用于临床实验室的检测方法的任何个人以及企业。 临床实验室有责任确保其检测方法的特异性能够满足其客户的需求。实验室同样应该研究异常结果,鉴别干扰物质并向提供分析系统的制造商提供客观的反馈。 2. 介绍 2.1 检测方法 任何检测方法。不论是定性的还是定量的,都可能受到干扰。本文件广泛适用于各个检测方法以及分析仪器。有可能需要做出适当修改,以适应不同流程的特点。附录 A 中讨论了两个具体的方法原则(分离技术以及免疫化学检测方法)。 2.1.1 标本类型 使用本指导原则可以评估使用血清、血浆、全血、脑脊髓液、尿液以及其他大多数体液的检测方法中的干扰。 2.1.2 干扰物质 潜在的干扰物质可能来源于以下内源性以及外源性途径: 病理情况下产生的代谢物,如糖尿病、多发性骨髓瘤、瘀胆型肝炎等等; 治疗过程中引入的物质,如药物、肠胃外营养、血浆容量扩张剂、抗凝剂等等; 病人摄入的物质,如酒精、药物滥用、营养添加物、各种食物与饮料等等; 标本准备过程中添加的物质,如抗凝剂、防腐剂、稳定剂等等; 标本处理过程中无意引入的污染物,如手霜、含粉手套、血清分离管,收集管胶塞等等; 标本自身的基质,如不同于理想新鲜标本的理化性质。 2.2 概念与科学原则 2.2.1 干扰对不精确度的影响 不准确度(总分析误差)共由三部分组成:不精密度、方法特异性偏差以及标本特异性偏差。检测方法评价通常只评价前两项。标本特异性...