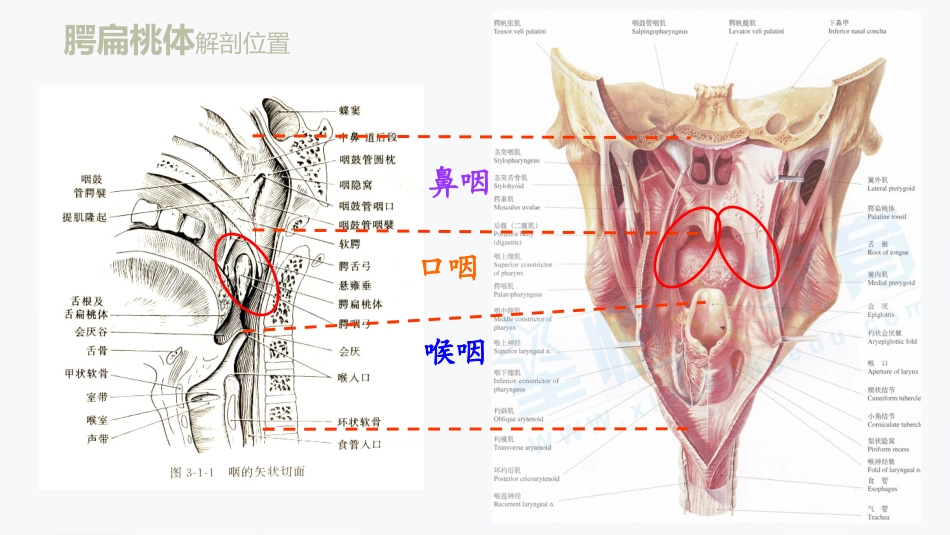

扁桃体腭扁桃体解剖位置鼻咽口咽喉咽腭扁桃体解剖位置正面观扁桃体位于消化道和呼吸道的交会处,此处的粘膜内含有大量淋巴组织,是经常接触抗原引起局部免疫应答的部位。口咽部上皮下的淋巴组织团块。在舌根、咽部周围的上皮下有好几群淋巴组织,按其位置分别称为腭扁桃体、咽扁桃体和舌扁桃体。(一)腭扁桃体最大,通常所说的扁桃体即指腭扁桃体。扁桃体前下部分被腭舌弓遮盖,其上端未被覆盖的部分由结缔组织构成的扁桃体体囊包绕,此囊仅借疏松结缔组织与咽肌相连。此处常是扁桃体周围脓肿形成部位。咽淋巴环由腭扁桃体、咽扁桃体、咽鼓管扁桃体、舌扁桃体组成。淋巴引流:鼻咽部淋巴→咽后淋巴结→颈深淋巴结上群口咽部淋巴→下颌角淋巴结喉咽部淋巴→颈深淋巴结中群腭扁桃体五条血供动脉扁桃体的血管均来自颈外动脉分支,上部由腭降动脉供给,近舌根处由舌背动脉供给,外侧面由面动脉的扁桃体支、腭升动脉和咽升动脉供给。静脉咽部的静脉血经咽静脉丛与翼丛,流经面静脉,汇入颈内静脉神经扁桃体由咽丛、三叉神经第二支(上颌神经)以及舌咽神经的分支共同支配。其中面动脉的扁桃体分支分布于腭扁桃体实质,是主要供血动脉,腭扁桃体的血供中占有重要位置,其起始部距腭扁桃体较近,术中对腭扁桃体动脉及其面动脉损伤以及慢性炎症造成的黏连是出血的重要原因,熟悉该部位解剖特点,术中减少损伤以及必要的扁桃体下极被膜外组织缝扎止血是避免手术出血的重要保证。腭扁桃体剖面光学显微镜腭扁桃体是一对扁卵圆形的淋巴器官,位于舌腭弓与咽腭弓之间的扁桃体窝内,卵圆形,表面为复层鳞状上皮所覆盖。上皮陷入扁桃体实质内形成10~20个隐窝,称扁桃体隐窝tonsillarcrypts,隐窝中含有脱落的上皮细胞、淋巴细胞及细菌等,扁桃隐窝的开口名扁桃体小窝tonsillarfossulae。上皮下方及隐窝周围密集分布着淋巴小结及弥散淋巴组织,淋巴细胞常穿过上皮而沉积于口咽部。扁桃体上隐窝咽上缩肌扁桃体的被膜是一层致密的结缔组织,它把腭扁桃体与邻近器官隔开,有阻止腭扁桃体感染扩散的屏障作用。扁桃体上、下均有粘膜皱襞,位于腭舌弓与腭咽弓相交处,上端称半月襞(semilunarfold),扁桃体周围脓肿即在此间隙发生;下端称三角襞(triangularfold),由腭舌弓向下延伸包绕扁桃体前下部构成。咽扁桃体(二)咽扁桃体(pharyngealtonsil)又称腺样体。位于鼻咽顶部与后壁交界处,外形似半个剥皮橘子,表面不平,且有5-6条纵槽,居中的槽最深,形成中央隐窝。在其下端有时可见胚胎期的颅颊囊残余的凹陷,临床上称咽囊(pharyngealbursa)。此处易存留细菌,有炎症时称咽囊炎。从其上皮尚可发生颅咽管瘤(craniopharyngioma)。咽扁桃体粘膜上皮为假复层纤毛柱状上皮,间以复层鳞状上皮岛,基质与腭扁桃体及咽鼓管扁桃体相同,均为淋巴网状结构。咽扁桃体的纵槽中有大量粘液腺的开口,其粘液有清洁纵槽的作用。咽扁桃体与咽壁之间无纤维组织包膜,故行咽扁桃体切除术时不易彻底。若咽扁桃体过大,则可能与两侧的咽鼓管扁桃体不易分开。咽扁桃体在胚胎第4个月时发生,自出生后即已发育,6-7岁时最大,一般10岁以后逐渐萎缩。成年后完全消失或仅有少许残余。有时在婴儿可出现异常增大现象,叫增殖腺。其他扁桃体(三)舌扁桃体位于舌根部,呈颗粒状,大小因人而异,含有丰富的粘液腺。有短而细的隐窝,隐窝及周围的淋巴组织形成淋巴滤泡,构成舌扁桃体。位于舌根部,呈颗粒状,大小因人而异,含有丰富的粘液腺。有短而细的隐窝,隐窝及周围的淋巴组织形成淋巴滤泡,构成舌扁桃体。舌扁桃体肥大,多与上呼吸道的慢性炎症,与烟酒过度、饮食刺激性食物或者有害气体的刺激有关,常与慢性扁桃体炎同时存在,在扁桃体切除后,舌扁桃体也可能发生代偿性的肥大。(四)咽鼓管扁桃体常简称为管扁桃体(tubaltonsil),为咽鼓管咽口后缘的淋巴组织,炎症肥大时可阻塞咽鼓管咽口而致听力减退或中耳感染。扁桃体肿大临床上把扁桃体肿大分为三度:I度:扁桃体肿大不超过咽腭弓II度:超过咽腭弓III度:肿大达咽后壁中线。右侧扁桃体二度肿大左侧扁桃体一度肿大咽后壁中线咽腭弓临床表现1.耳部症状:由于扁桃体肥大及鼻咽部炎性分泌物积...