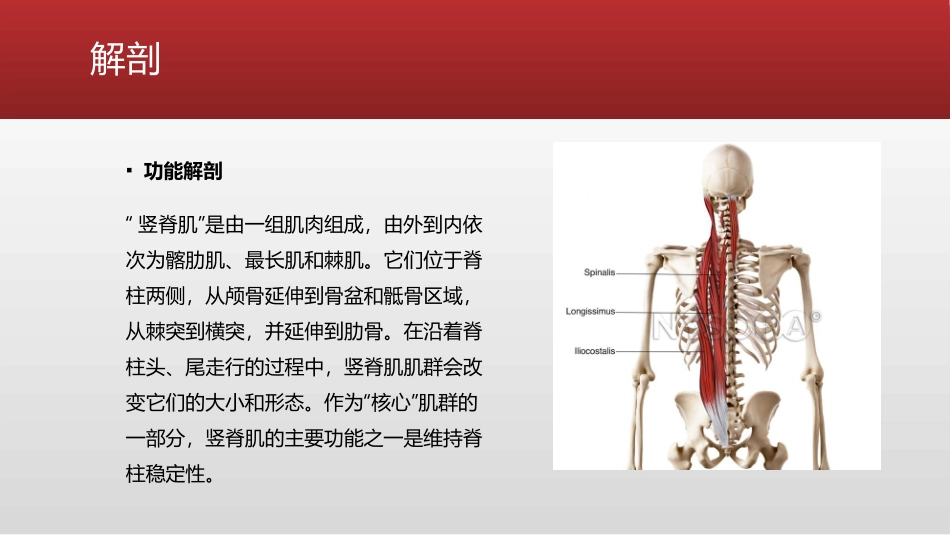

超声引导竖脊肌平面阻滞副标题前言▪适应症:肋骨骨折、背部、胸壁手术镇痛;▪注射位置:将局部麻醉药注射到竖脊肌深面、横突表面,以获得头、尾几个椎体节段的扩散;▪超声探头:线阵探头或凸阵探头均可;▪神经阻滞针:22G,5-10cm短斜面针;▪局麻药容量:20-30ml。解剖▪功能解剖“竖脊肌”是由一组肌肉组成,由外到内依次为髂肋肌、最长肌和棘肌。它们位于脊柱两侧,从颅骨延伸到骨盆和骶骨区域,从棘突到横突,并延伸到肋骨。在沿着脊柱头、尾走行的过程中,竖脊肌肌群会改变它们的大小和形态。作为“核心”肌群的一部分,竖脊肌的主要功能之一是维持脊柱稳定性。解剖▪神经支配脊柱背区的感觉神经支配,起源于第一颈椎(C1)到第五腰椎(L5)脊神经背支,而T1-T12胸神经腹侧支延伸为相对应的肋间神经支配前外侧胸壁和腹壁。解剖▪基本事实:竖脊肌平面阻滞(erectorspinaeplaneblock,ESPB)是最近几年新发明的区域阻滞技术,现在依旧没有界定其明确的适应症。▪同样,其作用机制尚不完全清楚;一些研究表明,局麻药通过肋横突孔向前扩散到椎旁间隙可能是其作用机制之一,其实呢,局麻药在筋膜间隙扩散阻滞脊神经后支可能是其主要作用机制超声解剖▪当超声探头置于T5水平旁正中矢状位时,横突显示为扁平的高回声骨性结构,其下方为声影,横突表面纵向低回声结构从浅至深依次为斜方肌、菱形肌和竖脊肌。感觉和运动阻滞▪神经阻滞的作用机制与局麻药的分布并不一致。▪相关研究表明,ESPB后局麻药向头、尾方向扩散,主要浸染脊神经背支,很少扩散到脊神经腹侧支和肋间隙。药液能否扩散到椎旁间隙及交感神经链也备受质疑。感觉和运动阻滞▪脊神经背支含有内脏运动、躯体运动和感觉信息,往返于背部皮肤和背部深层肌肉之间。由于局麻药头、尾扩散节段的不确定性,阻滞的范围和镇痛效果也是变化的。体表定位和患者体位▪患者可以坐位、侧卧位或俯卧位。通过超声定位第一肋,然后依次向下计数,定位要阻滞的节段即可。或参考背部的骨性标志及相对应的椎体节段,以此确定所需阻滞的节段。▪温馨提示:考虑到局麻药以头、尾方式扩散;靶向横突(即阻滞节段水平)应选择手术所需镇痛范围的中间节段体表定位和患者体位•VertebraprominensC7:C7棘突(C7椎体的特殊性是棘突特长而粗大,末端不分叉,临床上常作为定位标志);•ScapulaspineT3:肩胛冈约平对T3;•InferiorangleofthescapulaT7:肩胛下角约平对T7(或平对第7肋间隙)阻滞技术扫查方法▪定位要阻滞节段的横突后,将超声探头旁正中矢状位放置,距脊柱中线(棘突)约2cm,并优化超声成像。▪基本事实:在较高的胸椎节段,例如,T5以上,横突上方有三层肌肉,分别是斜方肌、菱形肌和竖脊肌。在胸椎中下段,只能看到斜方肌和竖脊肌。阻滞技术▪RM:菱形肌▪S+LT+IC:棘肌+最长肌+髂肋肌(竖脊肌并列的三个纵行肌柱)阻滞技术▪通常,肋骨横突复合体的超声图像为一扁平高回声线,后方有声影。注意矢状位放置超声探头实施ESPB时,胸膜一般观察不到(有时候比较模糊)。阻滞技术▪TP:横突;▪A:前;P:后▪PVS:椎旁间隙;▪CR:颅,CD:尾;▪Rhomboid:菱形肌;▪Trapezius:斜方肌;▪Erectorspinae:竖脊肌提示▪如果超声探头放置太靠近脊柱中线(偏内侧),此时超声中出现的平坦高回声线性结构为胸椎椎板。此时应固定超声探头,慢慢地向外侧滑动以显示横突图像。▪当超声探头放置太偏外侧时,此时出现的圆形的高亮结构为肋骨,两肋骨中间深面高回声结构为胸膜。此时应固定超声探头,缓慢向脊柱中线滑动以显示横突图像。提示▪图A.超声探头放置太靠近脊柱中线。▪图B.ESPB超声探头正确的放置位置。▪图C.超声探头放置太偏外侧。ESP:竖脊肌;A:前;P:后;Pleura:胸膜;Lamina:椎板;PVS:椎旁间隙;CR:颅,CD:尾;Rhomboid:菱形肌;Trapezius:斜方肌;TP:横突;Rib:肋骨;注射步骤注射步骤•平面内技术从头侧进针,直到针尖顶到横突。•注射1-3ml局麻药进行水分离,以确定注射平面是否正确,正确的注射平面应该是竖脊肌深面、横突表面(注射药液时竖脊肌被药液顶起即可)。•注射容量为20-30ml。注射步骤▪平...