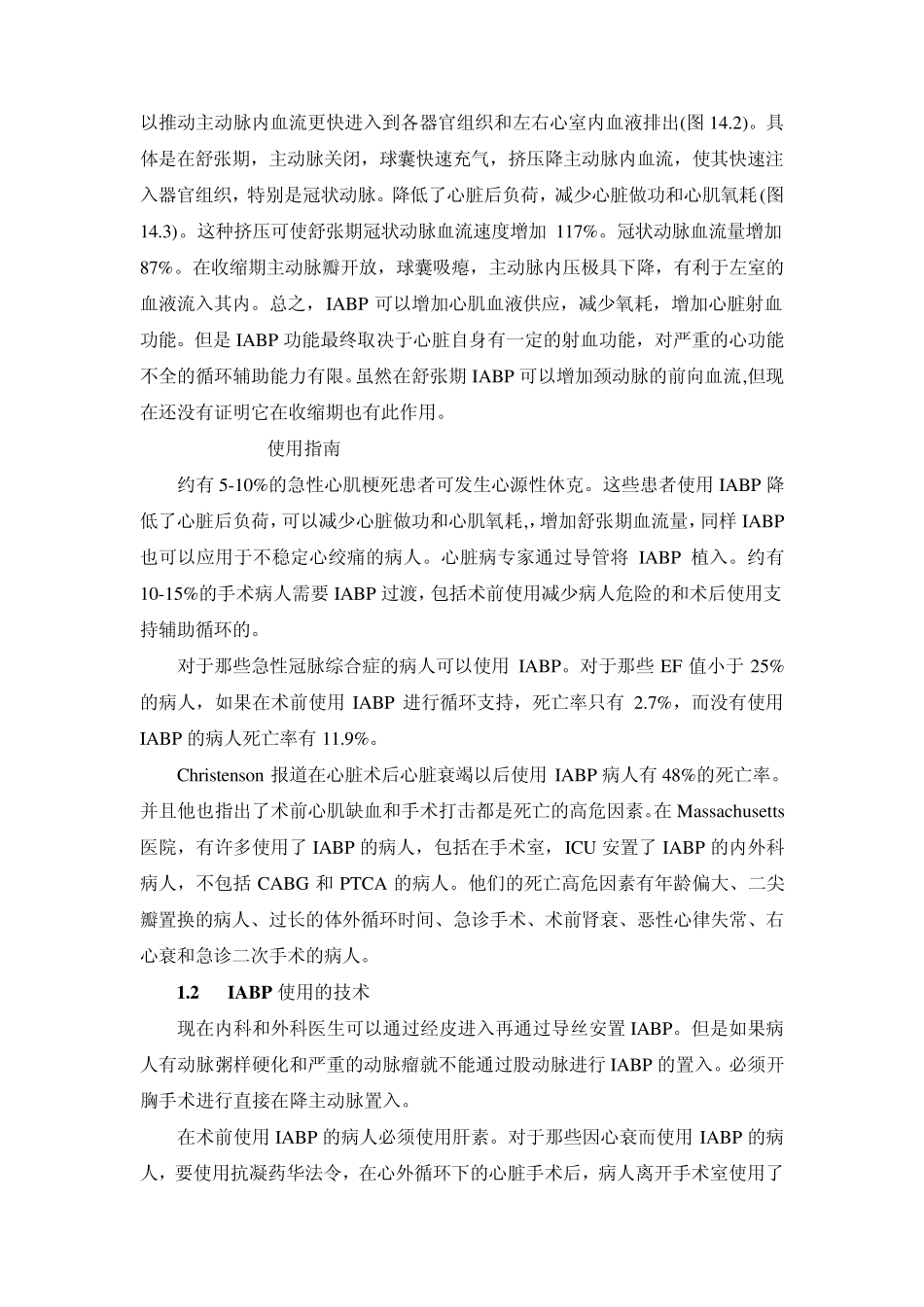

第十四章 机械循环辅助 要点: 机 械 辅 助 的 目 的 是 , 维 持 循 环 并 减 少 心 脏 在 心 肌 缺 血 再 灌 注 损 伤 后 的 做 功 ,直 到 心 脏 恢 复 代 谢 功 能 。 主动脉球囊反搏技术是 我们平时最常用到 的 辅 助 循 环 技术, 并 且成功 率很高, 相关并 发症较少 。 急诊情况下的 短期循 环 辅 助 ,病人有 30%的 存活率但也会有比较多的 出血 相关并 发症。 长期使用的 植入性循 环 辅 助 设备有较高的 感染率和其他并 发症, 同时设备也不够轻便, 电源更换也存在 问题。 第二代 的 可植入设备已经显示了它可以克服许多上一代 产品的 问题。 人工心 脏 的 研究与发展依然面临巨大考验。 一、历史背景 1953 年,Gibbon 首次在临床上使用体外循环的方法对心内直视手术进行了循环呼吸支持。同时由于条件所限,体外循环时间较长,心肌保护效果不佳,许多病人出现了出血和多器官功能不全等并发症。 在 1965 年,Spencer首先报道了股动静脉循环支持疗法。4 例心脏手术后严重心功能不全的病人应用此技术,1 例患者存活并脱离体外循环出院。Hall 和他的同事们研究了一种植入性胸内左心室辅助泵。将它置入左胸并连接左心房和主动脉。这种设备含有中心血液腔和外周气囊,在血液腔的进出口有单向球囊瓣,外周气囊由触发器来控制气囊充气和放气。由于气囊的充气挤压和放气,血液腔形成压力差,血液在瓣膜的控制下形成单向流动。在 1963 年,在此原理下设计了这样的设备,并准备将其应用到一例换瓣术后严重心功能不全的病人身上。不幸的是在使用此设备之前病人死于严重的脑损伤。DeBakey(图 14.1)在 1966 年实现了第 1 例左室辅助装置的成功。此装置被放于体外,用管道连接腋动脉和左心房。在这个治疗过程中,女性病人在 1200ml/min 的循环支持下使用了 10 天。虽然病人在双瓣置换后有严重的心功能不全,但病人还是恢复并出院。 在 60 年代后期 IABP 技术开始大踏步的发展并成为最为常见的心脏辅助设备。Moulopoulos 在 1962 年报道了使用橡胶球置入主动脉。橡胶球在心脏舒张期膨胀并在心脏收缩期瘪下去。随后,Kantrowitz 和他的同事们将 IABP 技术使用于心肌梗死后的病人。在 1973 年 Buckley 使用 IABP 使不能脱离体外循环的病人安全脱机。 1964 年,美国心肺血液研究所(NHLB1)建立...