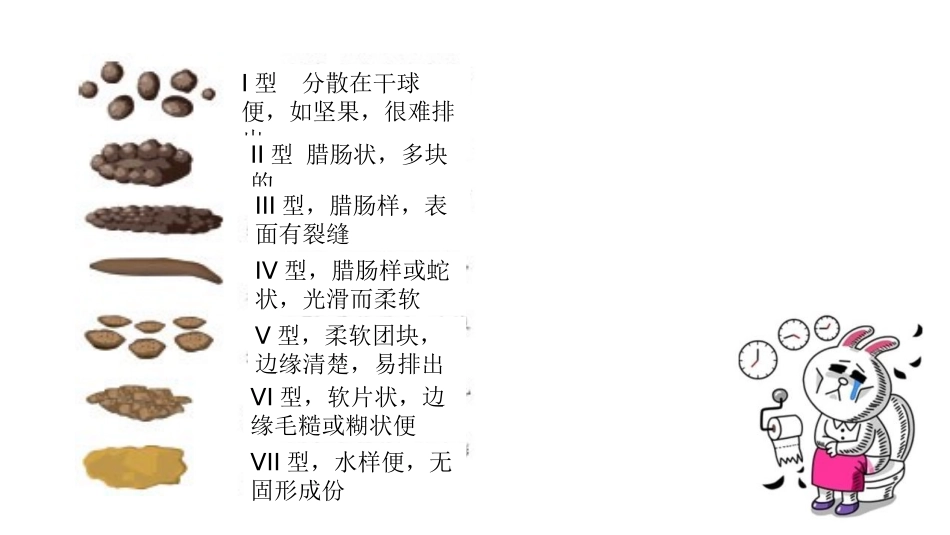

腹泻定义•排便次数增多,(大于3次I天)排粪量增加,(大于200克I天)及粪质稀薄(含水量大于85%)。•由于高纤维食物可增加每日排粪量,因此不能单独将排粪量来定义腹泻。•排便次数增加也见于大便失禁,此为支配肛门直肠的神经肌肉性疾病或盆底疾病所致不自主排便,虽也常伴有大便不成形,由于其机制不是肠道水、电解质吸收及肠动力障碍,不被定义为腹泻。•腹泻可分为急性与慢性两种,超过2个月者属慢性腹泻I型分散在干球便,如坚果,很难排出II型腊肠状,多块的III型,腊肠样,表面有裂缝IV型,腊肠样或蛇状,光滑而柔软V型,柔软团块,边缘清楚,易排出VI型,软片状,边缘毛糙或糊状便VII型,水样便,无固形成份急性腹泻病因•约80%的急性腹泻是感染所致,其余20%的病因常为消化吸收不良、药物、毒素、变态反应、急性肠道缺血等。慢性腹泻病因:•多数慢性腹泻的病因是非感染性的,且可能多因素共同作用,通常根据其病理生理特点分为分泌性、渗透性及复合性腹泻。发生机制•生理状态下,肠道吸收了大部分经口摄人及胃肠分泌的液体,约9-10L/D,当各种致病因素使这种吸收能力减少1%时,就可能导致腹泻。肠蠕动为水、电解质及营养物质的吸收提供了适宜的环境。当肠腔有感染、毒素等有害因素时,肠道通过分泌液体及增加动力排出有害因素。发生机制:分泌性腹泻•水在肠道的吸收是跟随溶质分子的吸收而被动吸收的,尤其是NACL的主动吸收所产生的渗透压梯度是水吸收的主要动力。细胞膜和细胞间的紧密连接对水的通透性都很大。肠道感染产生的多种毒素可干扰肠上皮细胞的重吸收,增加阴离子分泌Cl-及Hco3-;也可能抑制肠上皮细胞的Na+与H+交换,从而阻断肠腔内电解质及水重吸收的驱动力。发生机制:分泌性腹泻•霍乱弧菌外毒素引起的大量水样腹泻即属于典型的分泌性腹泻。霍乱弧菌外毒素刺激肠黏膜细胞内的腺苷酸环化酶,促使环磷酸腺苷cAMP含量增加,促使大量水与电解质分泌到肠腔而导致腹泻。产毒素的大肠杆菌感染、某些胃肠道内分泌肿瘤,如胃泌素瘤、血管活性肠肽瘤所致的腹泻也属分泌性腹泻。发生机制:渗出性腹泻•是由肠内容物渗透压增高,体液水分大量进入高渗状态的肠腔而致,如乳糖酶缺乏,乳糖不能水解即形成肠内高渗,服用盐类泻剂或甘露醇等引起的腹浑亦属此型。发生机制•渗透性腹泻:是由肠内容物渗透压增高,阻碍肠内水分与电解质的吸收而引起,如乳糖酶缺乏,乳糖不能水解即形成肠内高渗。服用盐类泻剂或甘露醇等弓I起的腹泻亦属此型。发生机制:复合性腹泻•具体病例往往不是单一的机制致病,而可能涉及多种机制,仅以其中之一占优势而已。例如,前列腺素作为一种激动剂,对肠上皮细胞功能、平滑肌舒缩、细胞旁通路等具有多方面的刺激作用,导致离子转运、肠道动力及黏膜通透性发生变化,服用后常引起腹泻。发生机制•腹泻病例往往不是单一的机制致病,可涉及多种原因,仅以其中之一机制占优势。临床表现:起病及病程•急性腹泻起病急骤,病程较短,多为感染或食物中毒所致。•慢性腹泻起病缓慢,病程较长,多见于慢性感染、非特异性炎症、吸收不良、消化功能障碍、肠道肿瘤或神经功能紊乱等。临床表现:起病及病程•急性腹泻起病急骤,每天排便可达10次以上,粪便量多而稀薄,排便时常伴腹鸣、肠绞痛或里急后重,病程一般小于3周,大于1月者多属慢性腹泻。分泌性与渗透性腹泻分泌性腹泻•具有如下特点:①每日大便量〉1L可多达10L;②大便为水样,无脓血,多无臭味;③粪便的PH多为中性或碱性;④禁食48小时后腹泻仍持续存在,大便量仍大于50ml/d;⑤分泌性腹泻往往无明显腹痛。渗透性腹泻的临床特点是,禁食48小时后腹泻停止或显著减轻。小肠与大肠的腹泻特点有所不同肠道炎症引起的腹泻•肠黏膜的完整性受到破坏,可有充血、水肿、糜烂、溃疡及增生性病变等,粪便常含有渗出液和血液。•结肠特别是左半结肠炎症多有肉眼脓血便;•小肠炎症渗出物及血液均匀地与粪混在一起,除非有大量渗出或蠕动过快,一般无肉眼脓血,需显微镜检查发现。•阿米巴痢疾的粪便多呈暗红色或果酱样;霍乱时,患者排米泔水样便;副溶血性弧菌感染的粪便呈洗肉水样或血水样便;婴幼儿轮状病毒性肠炎...