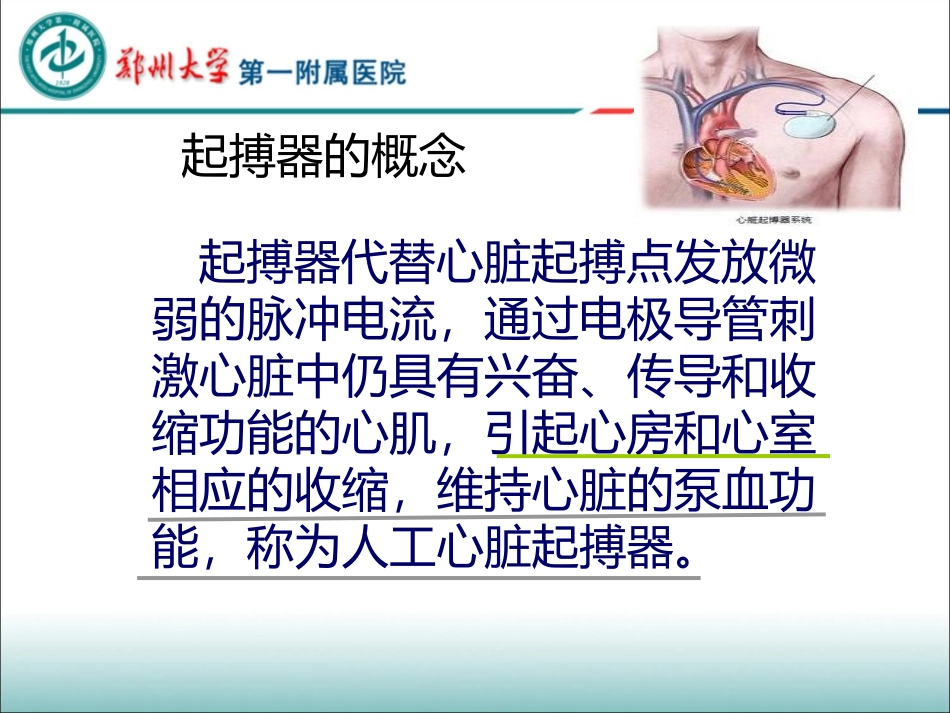

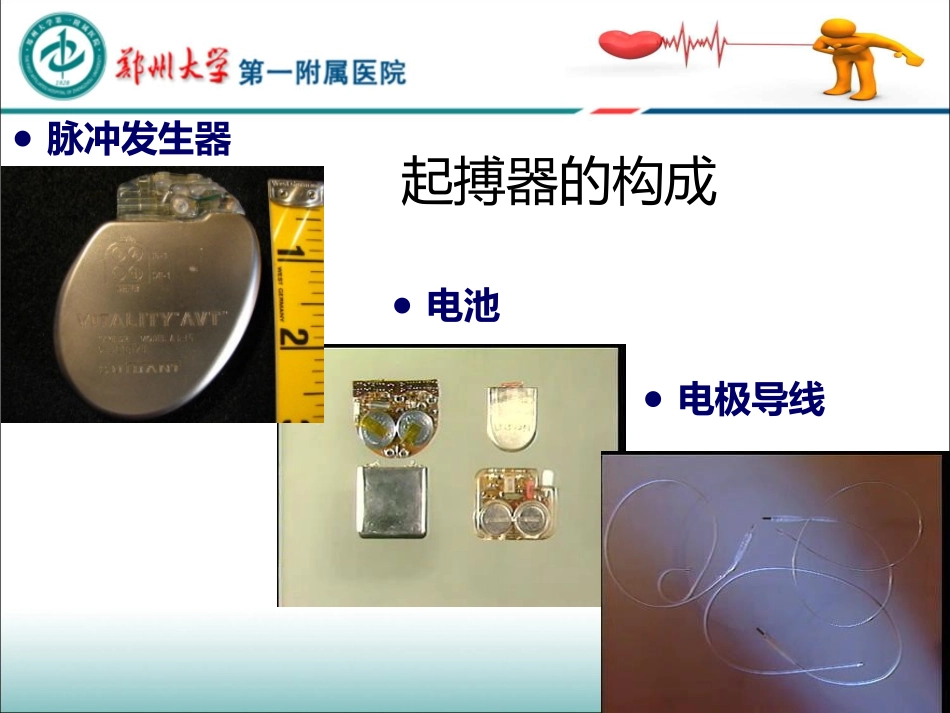

起搏器植入围术期常见并发症及处理郑东院区心血管内科二病区戴可可起搏器代替心脏起搏点发放微弱的脉冲电流,通过电极导管刺激心脏中仍具有兴奋、传导和收缩功能的心肌,引起心房和心室相应的收缩,维持心脏的泵血功能,称为人工心脏起搏器。起搏器的概念起搏器的构成●脉冲发生器●电池●电极导线1.电极脱位2.气胸或血气胸3.导线引起的心肌穿孔4.心律失常5.脉冲发生器囊袋血肿6.疼痛7.感染8.皮肤粘连9.皮肤溃破10.血栓形成11.接口松动12.导线损伤13.起搏器综合征14.摆弄综合征起搏器植入术中和术后并发症起搏器系统导线起搏器程控仪1.电极脱位多发生在术后1周内,而大部分患者发生在术后24h内。处理方法:术中电极定位要牢固,术后一般平卧24h,以后可取左侧位、半卧位、严禁右侧卧位,切勿剧烈改变体位。有咳嗽症状者及时给镇咳药,做好生活护理。2.气胸:○据统计气胸发生率为1.97%○如果发生气胸,可在起搏器植入术中或术后48h出现以下临床症状:•锁骨下穿刺抽到气体•不能解释的低血压•胸痛•呼吸困难处理方法:•如果肺压缩<10%,可以严密观察而不必行胸腔穿刺•如果肺压缩>10%,且患者有持续性呼吸困难或出现血气胸,则应考虑行胸腔穿刺3.导线引起心肌穿孔急性心肌穿孔:心包填塞等循环症状。慢性心肌穿孔:可没有症状,或导致起搏阈值升高。穿孔高危人群:MI,心肌病,老年女性,抗凝剂等。穿孔高危部位:右房游离壁,右室心尖部。3.导线引起心肌穿孔诊断金标准:B超和CT。处理方法:如果患者有轻度症状或体征,但不能确定是否有持续性心肌穿孔,可以严密观察。若症状和体征在24-48h内减轻,则不必调整导线位置;如果临床表现和超声心动图都提示心包填塞,则应在超声引导下行心包穿刺术。4.心律失常通常是一过性的,调整导线位置即可消失,很少持续。术后心律失常发生率较术中明显下降,但也应严密观察,术后持续心电监护,发现心律失常及时处理,必要时应用抗心律失常药,并密切观察起搏心律,如有起搏不良,要慎用抗心律失常药,以防发生意外。5.脉冲发生器囊袋血肿:起搏器植入术后常见局部淤血,无论面积大小,如果不继续扩大,可只观察。阿斯匹林等血小板聚集抑制剂,是常常忽视的引起血肿的药物不要试图抽吸血肿,因为血肿常常是无菌的,即使注意无菌技术,还会增加感染的危险6.疼痛一般会逐渐减轻,可对症处理常发生于术后早期,痛阈很低的患者尤为明显,当术侧肢体过度伸展活动时也会发生,再者就是剧烈咳嗽的患者或者局部伤口感染的患者,应及时对症治疗。7.感染多发生在术后2~4d。处理措施:为预防术后感染,术后应更换被服,严格无菌操作,保持切口清洁。术前30分钟及术后应用抗生素,同时密切观察体温变化及切口愈合情况,一旦发现体温升高、切口红肿、发热、疼痛,应及时处理,定时换药,密切观察。8.皮肤粘连和皮肤磨损脉冲发生器与皮肤粘连强烈提示感染如果皮肤几乎磨破,应当紧急处理,一旦溃破则感染难以避免9.皮肤溃蚀:并不常见可见于以下情况:•起搏器囊袋无痛性感染•手术时囊袋制作过小•埋置过于表浅,尤其是儿童和瘦小成年人,这些人缺乏皮下脂肪组织•埋置过于靠近腋窝侧•起搏器置换术后9.皮肤溃蚀○处理方法:○手术处理囊袋:唯一选择○如果与感染有关,则整个起搏系统包括脉冲发生器和导线必须取出,另选清洁部位重新植入新的起搏系统○若没有感染,可以对原部位进行改造,扩大囊袋10.血栓形成静脉血栓最常见的表现是上肢轻度水肿、疼痛和沉重感处理方法:保守治疗包括卧床休息、抬高上肢、静脉注射肝素等,华法林口服3-6月。但对于受累严重的血栓形成患者,需要其他的介入治疗。11.接口松动导线没有完全插入导线连接故障12.导线损伤起搏器植入术中的导线损伤比实际认识的更常见导线很容易被剪刀或手术刀割破,修复困难,导线损伤在起搏器更换时易发生。钢丝也可能损伤导线,即过度用力可使钢丝打折而穿破导体和包裹的绝缘层,如果操作中出现这种情况,应当拔出导线弃掉,另换一根。13.起搏器综合征是起搏器植入后由于血流动力学、电生理学方面的异常而引起的一组临床综合征。多见于VVI起搏方式。...